Impact sans perte de contrôle

Canadian Helicopters Limited – Hélicoptères Canadiens Limitée

Bell 206L (hélicoptère), C-GLQY

Lac Vallillee (Québec)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Résumé

Le 7 avril 2023, à 8 h 21 heure avancée de l’Est, l’hélicoptère Bell 206L (immatriculation C‑GLQY, numéro de série 45146), exploité par Canadian Helicopters Limited – Hélicoptères Canadiens Limitée, a décollé des installations de la compagnie ArcelorMittal à Port-Cartier (Québec), avec le pilote et 3 passagers à bord. Le pilote effectuait un vol selon les règles de vol à vue en direction nord, à destination du camp Fox de la compagnie situé le long du chemin de fer, à 49 milles marins au nord-ouest de Port-Cartier.

Dans le secteur du lac Vallillee (Québec), à environ 38 milles marins au nord-ouest de Port-Cartier, des averses de neige ont débuté, ce qui a réduit la visibilité et abaissé le plafond nuageux. Très rapidement, la visibilité s’est dégradée; le pilote a alors ralenti et réduit sa hauteur de vol. Tandis qu’il survolait un petit lac relié à la partie nord du lac Vallillee, le pilote a soudainement perdu ses repères visuels vers l’avant. Il a exécuté un virage vers la droite où il pouvait voir des arbres sur la rive est. Durant le virage, il a perdu ses repères visuels momentanément, mais les a retrouvés, juste avant que l’hélicoptère percute durement la surface gelée du lac. L’hélicoptère s’est renversé sur le côté gauche et a subi des dommages importants. Le pilote a activé la radiobalise de repérage d’urgence. Les 4 occupants ont pu s’extirper de l’épave. Peu de temps après, un autre hélicoptère de la compagnie les a secourus et les a transportés au centre hospitalier de Sept-Îles (Québec).

1.0 Renseignements de base

1.1 Déroulement du vol

Le 7 avril 2023, le pilote de l’hélicoptère Bell 206L, exploité par Canadian Helicopters Limited – Hélicoptères Canadiens Limitée (CHL), a débuté sa journée vers 7 hLes heures sont exprimées en heure avancée de l’Est (temps universel coordonné moins 4 heures).. Il devait transporter 4 travailleurs aux camps Fox, Love et Fire Lake de la compagnie ArcelorMittal situés le long du chemin de fer qui relie Port-Cartier (Québec) à la mine Fire Lake (Québec). Cependant, seulement 3 passagers ont pu embarquer avec leurs bagages pour respecter le poids maximal au décollage de l’hélicoptère. Les prévisions météorologiques consultées par le pilote pour la route de vol étaient favorables pour un vol selon les règles de vol à vue (VFR).

L’hélicoptère a décollé à 8 h 21 des installations d’ArcelorMittal à Port-Cartier et a longé le chemin de fer en direction nord. Vers 8 h 39, entre les voies de contournement ferroviaires Charles et Dog, le plafond nuageux a baissé, tout comme la visibilité qui s’est établie à moins de 3 milles terrestres (SM) en raison de faibles averses de neige. À 8 h 51, tandis que l’hélicoptère survolait la voie de contournement Dog du chemin de fer à environ 700 pieds au-dessus du sol (AGL) près du lac Vallillee (Québec), le plafond nuageux baissait davantage devant, et afin de rester à l’écart des nuages, le pilote a réduit sa hauteur de vol.

Environ 2 minutes plus tard, sous le plafond plus bas, l’hélicoptère s’est retrouvé dans une zone d’averse de neige qui a réduit la visibilité entre 1 SM et ¾ SM environ. Le pilote a aussitôt ralenti et amorcé une descente pour passer en dessous des 500 pieds tout en restant du côté est du chemin de fer, là où le terrain était à son plus bas niveau. Cette route de vol était bien connue du pilote et un phénomène météorologique localisé qui réduisait la visibilité et abaissait le plafond avait déjà été observé à plusieurs reprises dans ce secteur. Croyant se trouver en présence du même phénomène, le pilote s’est dirigé où typiquement le plafond et la visibilité s’amélioraient.

À 8 h 54, tandis que l’hélicoptère survolait la rive sud du petit lac relié au nord du lac Vallillee à une vitesse sol de 42 mi/h et à une hauteur de 210 pieds AGL, tout le contour du lac était visible et un peu au-delà. Confiant que les conditions allaient s’améliorer sous peu, le pilote a poursuivi le vol au-dessus du petit lac pour le traverser.

Environ 5 secondes plus tard, les repères visuels vers l’avant ont soudainement été perdus. Un virage à gauche n’étant pas une option puisque le terrain le long de la rive gauche avait une pente ascendante, le pilote a amorcé immédiatement un virage par la droite et a aperçu des arbres qui bordaient la rive. Durant le virage, le pilote a perdu de vue les arbres qui lui servaient de repères visuels, mais en a repéré d’autres plus à droite. Tout en poursuivant son virage vers ces arbres, le pilote croyait avoir conservé une hauteur d’environ 300 pieds et pouvoir quitter ces mauvaises conditions en rebroussant chemin, quand soudainement, l’hélicoptère a percuté la surface gelée du lac et s’est renversé sur le côté gauche. Le pilote a activé la radiobalise de repérage d’urgence.

Trois des occupants ont pu s’extirper de l’épave malgré des douleurs. Le 4e occupant a nécessité l’aide des autres en raison d’une forte douleur au dos. Le pilote a utilisé une radio à modulation de fréquence portative pour demander des secours. L’équipement de survie transporté à bord a été récupéré, et les occupants se sont mis à marcher en direction de la rive est où se trouvait un camp. L’intensité de l’averse de neige les empêchait de voir la rive et le camp, mais quelques minutes plus tard, l’averse a cessé et le ciel s’est partiellement dégagé.

Les occupants ont décidé de monter la tente de survie sur la rive sud-est du lac, car l’embouchure du ruisseau entre le camp et eux n’était pas gelée.

Un hélicoptère de la compagnie a été envoyé sur les lieux et a atterri vers 10 h. Les occupants ont été évacués vers le centre hospitalier de Sept-Îles (Québec).

1.2 Personnes blessées

Il y avait 1 pilote et 3 passagers à bord. Le tableau 1 donne un aperçu de la gravité des blessures.

Gravité des blessures | Membres d’équipage | Passagers | Personnes ne se trouvant pas à bord | Total selon la gravité des blessures |

|---|---|---|---|---|

Mortelles | 0 | 0 | – | 0 |

Graves | 0 | 0 | – | 0 |

Légères | 1 | 3 | – | 4 |

Total des personnes blessées | 1 | 3 | – | 4 |

1.3 Dommages à l’aéronef

L’hélicoptère a été lourdement endommagé par les forces d’impact et aucun incendie ne s’est déclaré.

1.4 Autres dommages

Il n’y a pas eu d’autres dommages.

1.5 Renseignements sur le personnel

Le pilote avait la licence et les qualifications nécessaires pour effectuer le vol à l’étude conformément à la réglementation en vigueur.

Licence de pilote | Licence de pilote professionnel (CPL) - Hélicoptère |

|---|---|

Date d’expiration du certificat médical | 1er septembre 2023 |

Heures totales de vol | 3536,1 |

Heures de vol sur type | 1580,2 |

Heures de vol au cours des 24 heures précédant l’événement | 0,6 |

Heures de vol au cours des 7 jours précédant l’événement | 9,5 |

Heures de vol au cours des 30 jours précédant l’événement | 35,7 |

Heures de vol au cours des 90 jours précédant l’événement | 97,2 |

Heures de vol sur type au cours des 90 derniers jours | 97,2 |

Heures de service avant l’événement | 3 |

Heures hors service avant la période de travail | 15 |

Le pilote travaillait chez CHL depuis 2019.

Il avait reçu un entraînement en vol sur les hélicoptères Bell 206 et AS350 en mars 2022. Son contrôle de la compétence du pilote était valide jusqu’au 1er juin 2023.

Le pilote était affecté depuis environ 4 ans au transport de travailleurs pour ArcelorMittal entre Port-Cartier et la mine Fire Lake. Selon l’examen des horaires de travail et de repos du pilote, rien n’indique que la fatigue a nui à sa performance durant le vol à l’étude.

1.6 Renseignements sur l’aéronef

Constructeur | Bell Helicopter Textron |

|---|---|

Type, modèle et immatriculation | Bell 206L, C-GLQY |

Année de construction | 1977 |

Numéro de série | 45146 |

Date d’émission du certificat de navigabilité | 24 février 1978 |

Total d’heures de vol cellule | 28 909,7 heures |

Type de moteur (nombre) | Allison 250-C20R/2 (1) |

Type de rotor (nombre de pales) | Rotor semi-rigide (2) |

Masse maximale autorisée au décollage | 4000 lb (1814 kg) |

Types de carburant recommandés | Jet A, A-1, B |

Type de carburant utilisé | Jet A-1 |

L’aéronef était entretenu selon un calendrier de maintenance approuvé par Transports Canada (TC). La masse et le centre de gravité respectaient les limites prescrites.

Aucune défectuosité non corrigée n’était consignée dans les dossiers techniques ni rapportée par le pilote en cause au moment de l’événement. En outre, rien n’indique que la défaillance d’un composant ou d’un système a joué un rôle dans l’événement à l’étude. L’hélicoptère était certifié et équipé pour les vols VFR de jour. De plus, il était équipé d’un indicateur d’assiette et d’un variomètre.

1.7 Renseignements météorologiques

Les renseignements météorologiques suivants sont tirés d’un rapport d’analyse météorologiqueEnvironnement et Changement climatique Canada, Analyse météorologique – 7 avril 2023 - Sept-Îles, Québec (29 juin 2023). préparé par Environnement et Changement climatique Canada pour le BST dans le cadre de cette enquête.

1.7.1 Prévisions météorologiques pour la région de Sept-Îles

Le 7 avril 2023 à 9 h, la Côte-Nord se trouvait dans une masse d’air froid et instable derrière une onde frontale située sur Terre-Neuve dont le creux en altitude se trouvait au-dessus du Labrador. Les conditions météorologiques dans la région de Sept-Îles étaient généralement des conditions de vol VFR avec des visibilités de plus de 6 milles terrestres (SM) et des plafonds au-dessus de 2500 pieds.

Une bande de nuages correspondant à l’emplacement d’un creux de surface au nord-ouest de Sept-Îles progressait vers l’est. Ce creux était caractéristique d’un processus convectif, et des nuages convectifs se sont développés le long de ce creux peu avant 8 h.

Le message d’observation météorologique régulière d’aérodrome (METAR) émis le 7 avril à 9 h pour l’aéroport de Sept-Îles (CYZV) faisait état des conditions suivantes :

- des vents soufflant du 280° vrai à 8 nœuds;

- une visibilité de 30 SM;

- quelques nuages à 3000 pieds AGL, un plafond fragmenté à 7000 pieds AGL et une autre couche de nuages fragmentés à 11 000 pieds AGL;

- une température de 0 °C, un point de rosée de −4 °C;

- un calage altimétrique de 29,70 pouces de mercure.

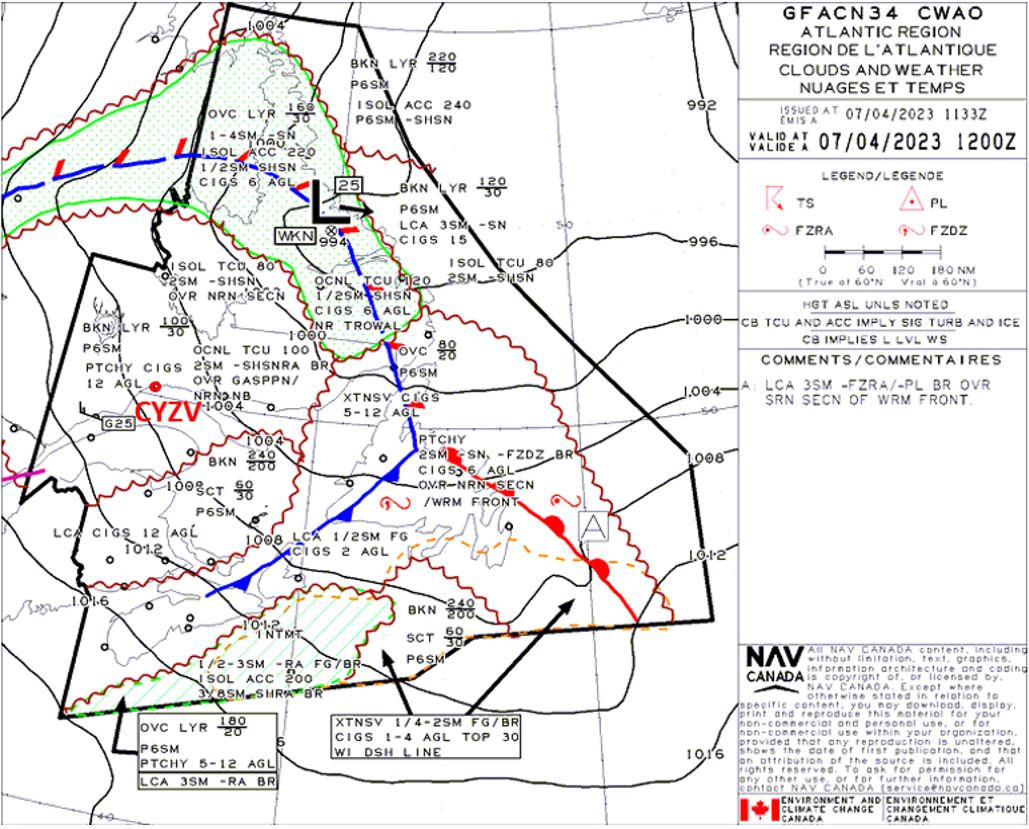

La carte Nuages et temps de la prévision de zone graphique (GFA) émise le 7 avril à 7 h 33 pour la région de l’Atlantique était valide de 8 h à 20 h et prévoyait, pour la région de Sept-Îles, les conditions météorologiques suivantes (annexe A) :

- couches de nuages fragmentés de 3000 à 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer (ASL);

- visibilité supérieure à 6 SM;

- bancs de nuages avec des plafonds à 1200 pieds AGL;

- rafales de vent de 25 nœuds.

Dans la même masse nuageuse, mais beaucoup plus au nord de la route de vol planifiée, des cumulus bourgeonnants (TCU) isolés étaient prévus avec de faibles averses de neige et une visibilité de 2 SM.

Sur la rive sud du Saint-Laurent, un creux de surface produisant des TCU occasionnels avec des averses de neige et de pluie était prévu ainsi qu’une visibilité de 2 SM.

1.7.2 Conditions météorologiques sur le lieu de l’événement

Lorsque le creux de surface est arrivé près du site de l’accident vers 8 h, la convection dans la région était à son développement maximal et les sommets des nuages convectifs ont atteint des hauteurs de 14 000 pieds.

De tels nuages convectifs sont propices à la production de brèves, mais très fortes averses de neige. Au passage du creux de surface, les conditions pouvaient se détériorer rapidement, avec des averses de neige fortes réduisant de manière importante la visibilité horizontale et verticale.

Le taux maximum de précipitation de neige a atteint 3 à 4 cm/h, ce qui suggère une diminution de la hauteur des plafonds nuageux et une réduction de la visibilité jusqu’à ¼ SM en raison des averses. Tout indique qu’un phénomène de bourrasque de neige s’est produit le long du creux de surface. Des rafales atteignant 35 nœuds, associées aux nuages convectifs, auraient pu engendrer de la turbulence modérée à forte pendant de brèves périodes de temps.

Lors du transport des occupants vers le centre hospitalier de Sept-Îles, des averses de neige fortes et isolées ont été observées le long de la route de vol. Environ 2 heures plus tôt, aucune averse n’avait été observée le long du trajet initial vers le nord. Un couvert nuageux cachait les nuages convectifs et n’a pas permis au pilote de repérer en vol les cellules convectives matures, qui auraient été un indice de l’apparition imminente d’averses.

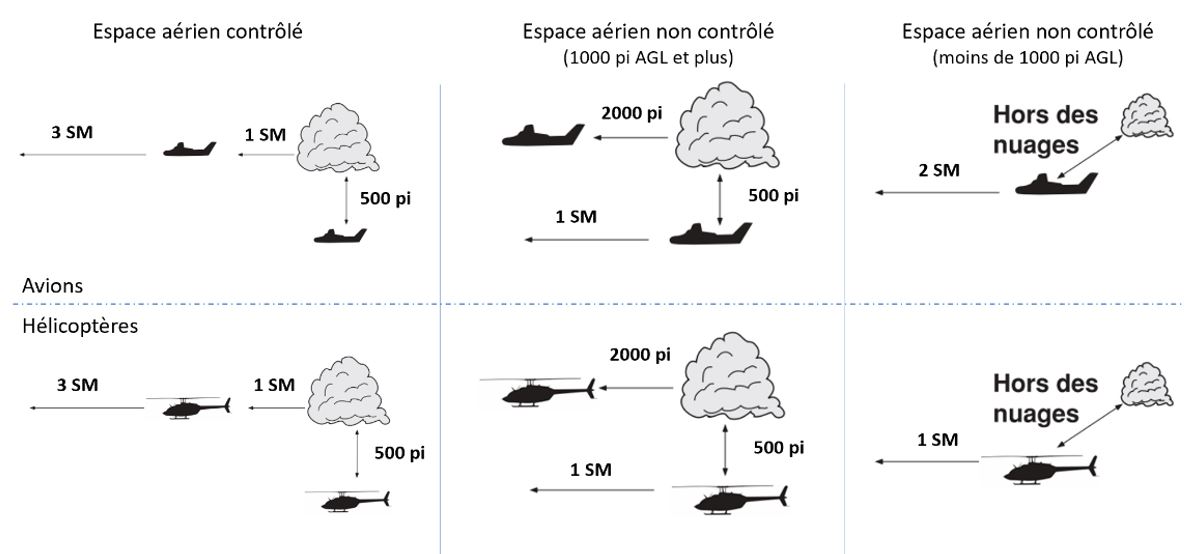

1.7.3 Conditions météorologiques de vol aux instruments et de vol à vue

Les conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) et de vol à vue (VMC) sont définies comme suit :

- IMC : « Conditions météorologiques exprimées en fonction de la visibilité et de la distance par rapport aux nuages et inférieures aux minimums spécifiés dans la sous-partie 602 du Règlement de l’aviation canadien (RAC)Transports Canada, TP 14371F, Manuel d’information aéronautique de Transports Canada (AIM de TC), GEN – Généralités (23 mars 2023), section 5.1 : Glossaire de terminologie aéronautique, p. 35.. »

- VMC : « Conditions météorologiques exprimées en fonction de la visibilité et de la distance par rapport aux nuages et égales ou supérieures aux minimums spécifiés dans la sous-partie 602 du Règlement de l’aviation canadien (RAC)Ibid.. »

Ces minimums sont représentés à la figure 1 ci-dessous. Le RAC stipule que l’aéronef doit être utilisé avec des repères visuels à la surfaceTransports Canada, DORS/96-433, Règlement de l’aviation canadien, articles 602.114 et 602.115.. En règle générale, les vols VFR sont interdits en IMCIbid., article 602.121..

1.8 Aides à la navigation

Sans objet.

1.9 Communications

Sans objet.

1.10 Renseignements sur l’aérodrome

Sans objet.

1.11 Enregistreurs de bord

L’hélicoptère n’était pas équipé d’un enregistreur de données de vol ni d’un enregistreur de conversations de poste de pilotage, et la réglementation en vigueur n’en exigeait pas.

Toutefois, il était équipé d’un système de suivi des vols par satellite qui enregistrait, entre autres, les paramètres suivants toutes les 5 secondes : position GPS (système de positionnement mondial), altitude ASL, date, heure, vitesse sol et direction du vol.

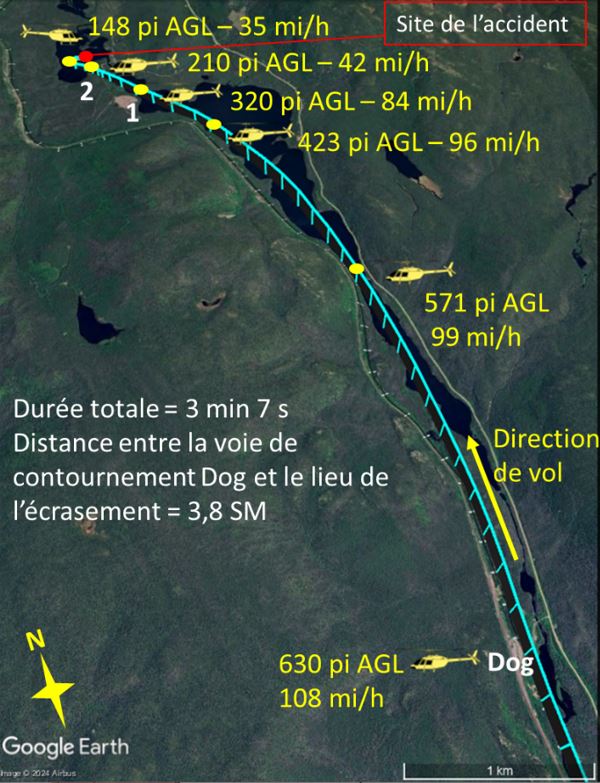

Selon les informations recueillies lors de l’enquête, la hauteur du plafond nuageux a baissé considérablement à partir de la voie de contournement Dog et des averses de neige soudaines ont réduit rapidement la visibilité aux alentours de ¾ SM dans le secteur nord du lac Vallillee.

Par ailleurs, la hauteur de l’hélicoptère n’a cessé de diminuer après la voie de contournement Dog et sa vitesse a été réduite soudainement quand l’hélicoptère a atteint le nord du lac Vallillee (figure 2). Il s’est écoulé 30 secondes entre le moment où, selon les estimations, la visibilité a été soudainement réduite à environ ¾ SM (figure 2, point 1) et le dernier point enregistré avant le demi-tour (figure 2, point 2).

La figure 3 illustre la hauteur et la vitesse sol de l’hélicoptère le long de sa trajectoire quand il survolait le lac gelé. Il n’a pas été possible de déterminer si la descente était perçue et souhaitée par le pilote une fois la traversée du lac entamée. Ce dernier a perdu ses repères visuels entre le point A et le point B (figure 3), 5 secondes après avoir entamé la traversée du lac (figure 3, point A).

1.12 Renseignements sur l’épave et sur l’impact

L’hélicoptère reposait sur le flanc gauche, le nez orienté vers le sud-sud-est (figure 4). L’intégrité de la cabine de pilotage n’a pas été compromise. La tête du rotor principal et les 2 pales étaient séparées du mât et reposaient devant l’épave. La dérive verticale et le rotor de queue étaient partiellement arrachés de la poutre de queue. Le train d’atterrissage a été déformé. La traverse tubulaire arrière droite a été sectionnée à son point d’attache et la traverse tubulaire arrière gauche a défoncé le ventre de l’hélicoptère.

1.13 Renseignements médicaux et pathologiques

Selon les informations obtenues au cours de l’enquête, rien n’indique que des facteurs médicaux ou physiologiques ont nui à la performance du pilote.

1.14 Incendie

Rien n’indique la présence d’un incendie soit avant ou après l’événement.

1.15 Questions relatives à la survie des occupants

Les occupants portaient tous leur ceinture de sécurité complète au moment de l’impactL’hélicoptère était équipé de ceintures de sécurité à 4 points d’attache (ceintures sous-abdominales et ceintures-baudrier) pour les 7 places à bord.. La trousse et la tente de survie ont pu être récupérées sans difficulté lors de l’évacuation, car elles étaient attachées à l’un des sièges arrière.

1.16 Essais et recherche

1.16.1 Rapport de laboratoire du BST

Le BST a produit le rapport de laboratoire suivant dans le cadre de la présente enquête :

- LP067/2023 – NVM Recovery – GPS and Flight Tracker [Récupération de la mémoire non volatile du GPS et du système de suivi de vol]

1.17 Renseignements sur les organismes et sur la gestion

1.17.1 Canadian Helicopters Limited – Hélicoptères Canadiens Limitée

Au moment de l’événement, CHL exploitait une flotte de 87 hélicoptères monomoteurs et multimoteurs à partir de 19 bases à travers le Canada, en vertu d’un certificat d’exploitation aérienne (CEA) délivré par TC pour les opérations aériennes régies par les sous-parties 702 (Opérations de travail aérien), 703 (Exploitation d’un taxi aérien) et 704 (Exploitation d’un service aérien de navette) du RAC. Le vol à l’étude était exploité selon la sous-partie 703 du RAC. Le siège social de CHL est situé à Les Cèdres (Québec).

Le CEA de CHL inclut, entre autres, l’autorisation spéciale sur la visibilité minimale en vol pour le vol VFR de jour dans l’espace aérien non contrôlé pour les hélicoptères de la compagnie effectuant des opérations aériennes régies en vertu des sous-parties 702 et 703 du RAC. Cette autorisation permet de réduire la visibilité jusqu’à ½ SM sous réserve des conditions suivantes :

- « [L]e pilote doit totaliser au moins 500 heures de vol à titre de commandant de bord d’hélicoptèresTransports Canada, DORS/96-433, Règlement de l’aviation canadien, norme 722, alinéa 722.17(2)a) et norme 723 (hélicoptères), alinéa 723.28a).. »

- « L’hélicoptère doit voler à une vitesse qui permet au commandant de bord de voir les obstacles à temps pour les éviterIbid., norme 722, alinéa 722.17(2)b) et norme 723 (hélicoptères), alinéa 723.28b).. »

- Le pilote doit recevoir la formation décrite dans la norme du RACVoir les alinéas 722.17(2)c) et 723.28c) des normes 722 et 723 (hélicoptères) du RAC pour une description détaillée de la formation en question..

- « Le manuel d’exploitation de la compagnie doit contenir des procédures opérationnelles pour le vol par visibilité réduite en plus d’indiquer les facteurs dont les pilotes doivent tenir en compte aux fins de la prise de décisions pendant un vol par visibilité inférieure à un mille […]Transports Canada, DORS/96-433, Règlement de l’aviation canadien, norme 722, alinéa 722.17(2)d).. »

1.17.1.1 Exigences opérationnelles

L’article 723.105 de la norme 723 (hélicoptères) du RAC indique que le manuel d’exploitation de la compagnie (MEC) doit contenir plusieurs éléments, dont « les minimums météorologiques, exigences de vol IFR [selon les règles de vol aux instruments], VFR, VFR de nuit et VFR au-dessus des nuages, et exigences concernant les aérodromes de dégagementIbid., norme 723 (hélicoptères), alinéa 723.105(1)k).. »

Dans le cas à l’étude, comme l’exige la norme, le MEC détaille les minimums météorologiques pour le vol VFR stipulés dans le RACIbid., articles 602.114 et 602.115., mais il contient également une politique sur les conditions météorologiques que CHL avait implantée plusieurs années auparavant.

Cette politiqueCanadian Helicopters Limited – Hélicoptères Canadiens Limitée, Flight Operations Manual – Part I (12 décembre 2022, modification no r13), paragraphe 4.7.7 : Weather Policy – VFR – Non – EMS, p. 4-30. indique que [traduction] :

Aucun vol ne doit quitter une base de la compagnie ou un aéroport lorsque les conditions météorologiques signalées sont inférieures à 600 pieds et 3 milles*, à moins que l’approbation du gestionnaire de la base ou du directeur des opérations aériennes ait été obtenue.

Tableau des équivalences météorologiques

Plafond (pieds)

Visibilité (NM)

600

3

700

2

800

1

La politique indique pour les vols locaux [traduction] :

a) Bien qu’il soit légal de poursuivre les opérations aériennes quand la visibilité est inférieure à 1 mille, les opérations aériennes normales de la compagnie doivent cesser lorsque les conditions météorologiques [c’est-à-dire : la visibilité] passent en dessous de 1 mille. Les autorisations spéciales contenues dans le CEA qui permettent un vol lorsque la visibilité est inférieure à 1 mille ne doivent être utilisées que pour ramener du personnel à la base ou au camp ou pour les vols d’urgence approuvés par la direction.

b) Aucune nouvelle opération ne doit être amorcée lorsque la visibilité est inférieure à 1 mille.

c) Le pilote devrait bien connaître la région ou l’itinéraire.

d) Selon les prévisions, les conditions météorologiques devraient s’améliorer, ou le phénomène météorologique obscurcissant est de nature temporaire avec la probabilité que les conditions météorologiques plus basses que les minimums soient de courte durée.

e) La distance à parcourir, la quantité de carburant disponible, les zones d’atterrissage alternatives et les heures de clarté disponibles sont telles que le voyage peut être effectuéLa compagnie s’attendait à ce que les pilotes utilisent cette sous-section de la politique lorsque le départ est effectué d’un lieu où les informations météorologiques ne sont pas assez précises pour utiliser le tableau de plafonds et de visibilités de la politique.,Canadian Helicopters Limited – Hélicoptères Canadiens Limitée, Flight Operations Manual – Part I (12 décembre 2022, modification no r13), paragraphe 4.7.7 : Weather Policy – VFR – Non – EMS, p. 4-30 et 4-31..

Le point a) de la politique réfère au terme « opérations aériennes normales de la compagnie », mais celui-ci n’est pas défini dans le MEC. CHL a indiqué lors de l’enquête qu’une opération aérienne est considérée comme « normale » lorsque les conditions météorologiques ne sont pas susceptibles d’avoir des conséquences sur le déroulement des activités ou ne constituent pas un risque supplémentaire pour la sécurité du vol. La compagnie s’attend à ce que les vols cessent lorsque la visibilité est inférieure à 1 mille, sauf exception.

Le CEA de la compagnie inclut l’autorisation spéciale sur la visibilité minimale en vol pour le vol VFR de jour effectué par ses hélicoptères dans l’espace aérien non contrôlé. Cette autorisation spéciale permet de poursuivre le vol VFR si la visibilité se situe entre 1 et ½ SM. Étant donné que l’article 723.28 de la norme 723 (hélicoptères) du RAC exige, entre autres, d’ajouter au contenu du MEC les procédures opérationnelles à suivre dans une telle situation, CHL a inclus la procédure suivante dans son MEC [traduction] :

a) Avant le début d’un vol, lorsque la visibilité en vol est susceptible d’être inférieure à 1 mille, mais d’au moins ½ mille, le PIC [commandant de bord] doit se conformer à ce qui suit :

(i) Vérifier s’il existe des solutions de rechange pratiques (retarder ou changer la route de vol) afin d’éviter la zone où les limites inférieures seront utilisées; si cela n’est pas possible :

(ii) Aviser le client de la possibilité en cours de route de demi-tour ou de réacheminement du vol vers une autre destination et confirmer quelle destination sera la plus acceptable;

(iii) Choisir l’itinéraire qui offre les meilleurs éléments pour la navigation (lignes électriques, chemin de fer...) en tenant compte des prévisions météorologiques. En gardant à l’esprit que d’autres aéronefs pourraient se trouver sur cette route, signaler fréquemment sa position sur la fréquence appropriée;

(iv) Évaluer la route pour détecter les obstacles, les terrains ascendants, les grandes étendues d’eau, les surfaces produisant du brouillard et, en hiver, les surfaces propices aux conditions de voile blanc;

(v) Confirmer que les conditions de vent et la masse de l’aéronef sont telles qu’une vitesse réduite peut être maintenue en toute sécurité, utiliser une VNE [vitesse à ne jamais dépasser] moins 20 % ou une vitesse inférieure si nécessaire;

(vi) Évaluer les conditions météorologiques (précipitations) qui pourraient réduire la visibilité;

(vii) S’assurer que l’aérodrome de destination ou de dégagement est atteint avant la noirceur, qui pourrait s’installer avant la nuit officielle;

(viii) Tenir compte des contraintes de communications avec une station au sol ou le suivi de vol lorsque le vol est à basse altitudeIbid., paragraphe 4.7.13 : Reduced Day VFR Visibility, p. 4-33..

Dans l’événement à l’étude, les conditions météorologiques qui prévalaient à Port-Cartier au moment du décollage respectaient les minimums de plafond et de visibilité de la politique sur les conditions météorologiques de CHL.

1.17.1.2 Formation sur les opérations aériennes par visibilité réduite

Chez CHL, la formation théorique sur les opérations aériennes par visibilité réduite est donnée par un instructeur de la compagnie, qui utilise comme support une présentation PowerPoint pour couvrir les différents sujets exigés par la norme du RAC, tels que la réglementation, la politique sur les conditions météorologiques, les procédures à suivre en cas de visibilité réduite et d’entrée par inadvertance en IMC. De plus, la vidéo intitulée « 56 Seconds to Live » de l’organisme United States Helicopter Safety Team (USHST)United States Helicopter Safety Team, vidéo « 56 Seconds to Live », à l’adresse ushst.org/ihsf-featured-safety-videos/ (dernière consultation le 27 février 2025). est présentée lors de cette formation.

Il est indiqué clairement dans la présentation qu’en vertu de son CEA et de son autorisation spéciale, la compagnie est autorisée à effectuer des opérations aériennes dans l’espace aérien non contrôlé lorsque la visibilité se situe entre 1 et ½ SM. Il est aussi indiqué quelles conditions s’appliquent pour pouvoir se prévaloir de cette autorisation spéciale. La présentation rappelle également aux pilotes qu’aucun départ n’est autorisé si les minimums quant aux conditions météorologiques précisés dans sa politique ne sont pas respectés.

L’enquête n’a pas permis de déterminer si, selon les explications verbales données lors de la formation, il était clair pour les pilotes que la compagnie ne leur permettait pas de voler en vertu de l’autorisation spéciale de visibilité réduite du CEA. Toutefois, cette restriction n’apparaît pas clairement à la lecture de la présentation en question.

Une grande partie de la formation annuelle sur les opérations aériennes par visibilité réduite est axée sur l’évitement des IMC, mais comprend également une formation en vol sur des techniques telles qu’une descente lente et un virage de 180° en palier en se référant uniquement aux instruments. Une formation en vol sur les techniques de récupération d’assiettes inhabituelles est également donnée.

Le pilote de l’événement à l’étude avait terminé les formations théorique et pratique pour les opérations aériennes par visibilité réduite en mars 2022. Il avait compris que, puisqu’il avait suivi la formation nécessaire et qu’il respectait les conditions stipulées dans l’autorisation spéciale du CEA de la compagnie, il pouvait poursuivre son vol si la visibilité passait temporairement entre 1 et ½ SM en cours de route.

1.18 Renseignements supplémentaires

1.18.1 Facteurs humains

1.18.1.1 Information visuelle et perception spatiale

Les pilotes en vol VFR déterminent leur position et leur déplacement dans l’espace principalement grâce à l’information visuelle disponible. L’information visuelle comprend, entre autres, les repères visuels à la surface et la vitesse de défilement de la surface (vision périphérique). Cependant, cette information n’est pas toujours fiable en raison des illusions d’optique.

La perception spatiale est la capacité d’une personne à être consciente de la relation qui existe entre elle-même et ce qui l’entoure. Plus l’information visuelle est de qualité, plus la perception spatiale du pilote est juste. Inversement, si la qualité de l’information visuelle est pauvre, comme c’est le cas dans des conditions de visibilité réduite, lors d’un vol au-dessus d’un terrain enneigé ou en conditions de lumière plate, il est possible que la perception spatiale du pilote soit altérée, et ce, à son insu.

Une visibilité comprise entre 1 et ½ SM, quoique réglementaire, ne suffit pas à offrir dans tous les cas des informations visuelles de qualité. En effet, l’hiver, même une visibilité de 3 SM peut être insuffisante pour fournir des informations visuelles de qualité dans des conditions de lumière plate au-dessus d’une région dénudée d’arbres. Autrement dit, le simple fait d’avoir une visibilité réglementaire ne garantit pas forcément des informations visuelles de qualité suffisante pour que le vol se déroule en toute sécurité.

La figure 5 consiste en une simulation de vue depuis le poste de pilotage dans des conditions différentes de visibilité (1, ¾, ½ et ¼ SM), au moment où l’hélicoptère allait s’engager au-dessus du lac où l’accident a eu lieu et qu’il était à une hauteur de 200 pieds AGL. Avant de s’engager au-dessus du lac, le pilote avait estimé que la visibilité était d’environ ¾ SM.

1.18.1.2 Mémoires et choix d’un plan d’action

Dans les situations pratiquées très couramment (comme une autorotation), les attentes sont déterminées par la mémoire à long terme (c.-à-d. le schéma) de la situation fondée sur l’expérience et la formation. L’activation des schémas peut entraîner une discordance lorsqu’un schéma et une situation ne correspondent pasK. Smith et P.A. Hancock, « Situation awareness in adaptive, externally directed consciousness », dans Human Factors, vol. 37 , no 1 (1995), p. 137-148.. Lorsqu’une personne reçoit de l’information contraire à ses attentes, sa performance a tendance à être lente ou inappropriéeG.J. Alexander et H. Lunenfeld, « Driver expectancy in highway design and traffic operations », dans le rapport noFHWA-TO-86-1 du département des Transports américain (1er mai 1986)..

1.18.1.2.1 Choix du plan d’action en situation normale

Dans les situations de vol réelles, les pilotes utilisent couramment leur expérience et leur connaissance pour catégoriser rapidement la situation qu’ils vivent afin de développer un modèle mentalLes modèles mentaux sont des représentations internes qui permettent à une personne de décrire, d’expliquer et de prédire des événements ou des situations dans son environnement. et choisir un plan d’action en conséquenceG. Klein, « Naturalistic decision making », dans Human Factors, vol. 50, no 3 (juin 2008), p. 456-460.. Le plan d’action est ainsi choisi en fonction du déroulement du scénario vécu antérieurement et pas nécessairement en fonction de la situation actuelle. Dans ce cas, l’action prise peut ne pas être appropriée si le scénario vécu antérieurement ne s’est pas concrétisé comme prévu. De plus, les modèles mentaux peuvent engendrer des attentes (non conscientes) chez le pilote sur le déroulement à venir de la situation présente. Les modèles mentaux étant résistants au changement, ils peuvent renforcer l’impression que le plan d’action choisi conduira au résultat attendu même si des signes indiquent que la situation présente diffère des situations antérieures ayant servi à créer le modèle mental en question.

Dans l’événement à l’étude, le pilote a poursuivi son vol, car il s’attendait à une amélioration de la visibilité et du plafond comme il en avait déjà fait l’expérience dans ce secteur. Il pensait aussi pouvoir retourner à la voie de contournement Dog, ou pouvoir atterrir à tout moment si les conditions se dégradaient davantage comme il en avait aussi fait l’expérience ailleurs.

1.18.1.2.2 Choix du plan d’action en situation d’urgence

Lors d’une situation d’urgence en vol, durant laquelle la charge de travail augmente rapidement et que le temps de réaction est court, le choix du plan d’action n’est pas déterminé selon le même processus mental. Si l’urgence à laquelle fait face le pilote fait partie des scénarios d’urgence enregistrés dans sa mémoire à long terme grâce aux formations récurrentes qu’il a suivies, le pilote choisira un plan d’action en fonction de ce qu’il aura appris pour une telle situation d’urgence et l’appliquera comme un automatisme.

Pour toutes les autres situations d’urgence, la réaction première sera une réaction basée sur la mémoire de travail (mémoire à court terme, acquise par la pratique), le temps qu’une analyse de la situation s’effectue pour trouver une solution. En raison de la charge de travail élevée et du court temps de réaction disponible, il est fort probable que l’analyse soit partielle ou erronée et conduise alors au choix d’un plan d’action inapproprié.

Dans l’événement à l’étude, la perte des repères visuels ne faisait pas partie des scénarios d’urgence enregistrés dans la mémoire à long terme même si le sujet est abordé lors de la formation au sol annuelle des pilotes. La transition du vol VFR au vol IFR exige non seulement de tourner le regard de l’extérieur vers l’intérieur du poste de pilotage, mais aussi une planification préalable qui ne peut pas être effectuée dans un contexte d’urgence. Lorsque le pilote a perdu ses repères visuels, il s’est mis à en chercher d’autres pour conserver la maîtrise en vol et atterrir.

1.18.2 Vol par inadvertance dans des conditions météorologiques de vol aux instruments

1.18.2.1 Helicopter Association International

Dans son document intitulé HAI Decision-Making and IIMC, la Helicopter Association International (HAI) indique ce qui suit [traduction] :

Il est important de comprendre que les IMC ne se limitent pas au fait d’être dans les nuages, et que les VMC ne se résument pas simplement à des conditions permettant de voir le sol. Les IMC sont toutes les conditions inférieures aux conditions minimales VMC exigées en VFR associées à une classe d’espace aérien en particulierHelicopter Association International, HAI Decision-Making and IIMC – A Training Reference Guide for Aircrews, September 2021, section 3.3 : What Is IMC, p. 16. [caractères gras dans l’original].

L’HAI précise aussi dans ce même document que « toute déviation dans l’application des règles VFR est considérée comme un écart intentionnel à ces règles et peut conduire à un vol non planifié en IMC […]Ibid., section 3.1 : What Are VFR?, p. 14. » [caractères gras dans l’original]. Par ailleurs, bien que la réglementation soit claire sur les conditions minimales requises pour qu’un vol soit effectué selon les règles VFR, une fois en vol, si les conditions météorologiques changent, la perception des pilotes et l’estimation qu’ils font de la détérioration ou de l’amélioration de ces conditions ne sont plus aussi claires et deviennent subjectivesIbid., section 3.4 : Minimum VMC and HAI VFR Recommended Best Practices, p. 20.. Par exemple, l’évaluation des distances en vol (visibilité et distance des nuages), qui est le seul élément qui dicte la limite entre les VMC et les IMC dans le RAC, est influencée, entre autres, par l’expérience du pilote, l’altitude à laquelle il vole, la présence de précipitations et sa vitesse de déplacement. La subjectivité de cette évaluation est un des facteurs qui peut réduire l’efficacité de la réglementation visant à empêcher qu’un vol VFR se transforme en vol par inadvertance dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IIMC).

HAI propose en outre d’utiliser des déclencheurs de décision en route (EDT) pour éviter un IIMC avant même qu’il soit possible de les rencontrer. Ce concept d’EDT est basé sur la détermination d’un ensemble de limites, comme la vitesse indiquée et la hauteur, pouvant être intégrées aux procédures de la compagnie. L’objectif est de déclencher chez les pilotes la décision d’agir pour corriger la situation quel que soit leur niveau de confort personnel de vol dans des conditions météorologiques qui se dégradent et quelles que soient les préférences des passagersIbid., section 3.5 : Enroute Decision Triggers (EDTs) and Personal Minimums, p. 22..

Enfin, l’HAI indique, qu’en règle générale, un pilote VFR qui est aux commandes d’un hélicoptère équipé pour le vol VFR devrait éviter les IMC et atterrir. Dans les cas extrêmes, il ferait mieux d’effectuer un vol stationnaire près du sol en se servant d’une référence visuelle en attendant de pouvoir atterrir aussitôt que la visibilité le permet.

1.18.3 Recommandations du BST

Les risques et les dangers associés à la continuation des vols VFR dans des IMC sont connus depuis longtemps autant chez les exploitants aériens que par TC.

Publié il y a plus de 30 ans, le rapport de l’Étude de sécurité aéronautique 90-SP002Bureau de la sécurité des transports du Canada, Rapport d’enquête sur une question de sécurité du transport (SII) – Vol VFR dans des conditions météorologiques défavorables (13 novembre 1990), à l’adresse https://www.tsb.gc.ca/fra/rapports-reports/aviation/etudes-studies/90sp002/90sp002.html. effectuée par le BST indique que les accidents mettant en cause un aéronef exploité selon les VFR dans des conditions météorologiques défavorables se produisent régulièrement et entraînent un nombre trop élevé de pertes de vie chaque année. Ces accidents mettent en cause des pilotes professionnels, des pilotes privés et des pilotes d’affaires aux commandes d’appareils de l’aviation générale et d’appareils commerciaux affrétés, y compris des avions et des hélicoptères.

À ce jour, TC n’a pas pris les mesures nécessaires pour répondre aux 3 recommandations du BST applicables aux vols commerciaux des aéronefs à voilure tournante émises dans le cadre de cette étude. Ainsi, lors de sa dernière évaluation des réponses de TC à ces recommandations en mars 2024, le BST a estimé que ces réponses dénotaient une attention non satisfaisante et a fait passer ces recommandations au statut « en veilleuseRecommandations A90-84, A90-83 et A90-81 du BST, à l’adresse https://www.tsb.gc.ca/fra/recommandations-recommendations/aviation/index.html. ».

Dans son Rapport d’enquête sur la sécurité du transport aérien A21C0038 publié en février 2024 et portant sur la collision avec le relief d’un hélicoptère AS350 B2 à l’Île Griffith (Nunavut) où le pilote s’est retrouvé en IIMC, le BST a émis 4 recommandations à TC dans lesquelles il recommande au Ministère :

- d’exiger que les exploitants d’hélicoptères commerciaux s’assurent que les pilotes possèdent les compétences nécessaires pour sortir d’un IIMC (A24-01Recommandation A24-01 du BST : Sortie d’un vol par inadvertance dans des conditions météorologiques de vol aux instruments, à l’adresse https://www.tsb.gc.ca/fra/recommandations-recommendations/aviation/2024/rec-a2401.html.);

- d’exiger que les exploitants d’hélicoptères commerciaux mettent en œuvre une technologie qui aidera les pilotes à éviter les IIMC et à en sortir (A24-02Recommandation A24-02 : La technologie comme moyen de défense contre les accidents liés aux vols par inadvertance dans des conditions météorologiques de vol aux instruments du BST, à l’adresse https://www.tsb.gc.ca/fra/recommandations-recommendations/aviation/2024/rec-a2402.html.);

- d’exiger que les exploitants qui effectuent des opérations à un seul pilote en vertu de la sous-partie 604 et de la partie VII du RAC élaborent des procédures d’exploitation normalisées fondées sur les connaissances organisationnelles et les pratiques exemplaires du secteur afin de soutenir la prise de décisions du pilote (A24-03Recommandation A24-03 : Procédures d’utilisation normalisées pour les opérations commerciales à un seul pilote du BST, à l’adresse https://www.tsb.gc.ca/fra/recommandations-recommendations/aviation/2024/rec-a2403.html.);

- de renforcer les exigences imposées aux exploitants d’hélicoptères qui effectuent des opérations par visibilité réduite dans un espace aérien non contrôlé, afin de s’assurer que les pilotes bénéficient d’un degré de protection acceptable contre les accidents liés aux IIMC (A24-04Recommandation A24-04 du BST : Amélioration des mesures d’atténuation des risques pour les opérations par visibilité réduite dans l’espace aérien non contrôlé, à l’adresse https://www.tsb.gc.ca/fra/recommandations-recommendations/aviation/2024/rec-a2404.html.).

Le BST, par ailleurs, encourage les exploitants à aller au-delà des règlements existants sans attendre les modifications réglementaires de TC pour améliorer la sécurité de leurs opérations.

2.0 Analyse

Le pilote de l’événement était titulaire de la licence et des qualifications appropriées pour le vol conformément à la réglementation en vigueur, et rien n’indique que la fatigue a nui à sa performance. De plus, rien n’indique que l’hélicoptère a subi une défaillance d’un système qui aurait pu contribuer à l’événement.

Les conditions météorologiques qui prévalaient dans la région de Sept-Îles (Québec) au moment du départ étaient favorables au vol selon les règles de vol à vue (VFR). Néanmoins, elles se sont dégradées au point de devenir des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) environ 30 minutes plus tard.

Les risques occasionnés par le vol par inadvertance dans des IMC (IIMC) sont connus. Malgré les efforts de l’industrie visant à faire prendre conscience aux pilotes de ces risques et à former les pilotes pour qu’ils puissent éviter de se retrouver dans cette situation ou sachent s’en sortir, le nombre de collisions avec le sol après la perte de repères visuels adéquats demeure élevé.

Par conséquent, la présente analyse portera sur l’IIMC, la perte des repères visuels et la méthode de sortie d’un IIMC, les restrictions opérationnelles, ainsi que le soutien à la prise de décisions.

2.1 Vol par inadvertance dans des conditions météorologiques de vol aux instruments

Le pilote était affecté depuis environ 4 ans au transport de travailleurs pour ArcelorMittal entre Port-Cartier (Québec) et la mine Fire Lake (Québec). Il connaissait très bien la route de vol longeant le chemin de fer qu’il a empruntée le jour de l’événement et les phénomènes météorologiques locaux possibles le long de celle-ci.

La prévision de zone graphique pertinente pour connaître les conditions météorologiques prévues pour la journée a été consultée lors de la planification de vol et n’avait donné lieu à aucune préoccupation. Selon les prévisions, la visibilité serait supérieure à 6 milles terrestres (SM) et des bancs de nuages pouvaient réduire les plafonds à 1200 pieds au-dessus du sol (AGL). Des cumulus bourgeonnants isolés pouvant causer des averses de neige faibles et une visibilité de 2 SM étaient prévus dans la même masse nuageuse, mais beaucoup plus au nord de la route de vol planifiée.

Environ 20 minutes après le décollage, de faibles averses de neige ont débuté et ont réduit la visibilité en dessous de 3 SM et la hauteur du plafond nuageux. Environ 10 minutes plus tard, les conditions météorologiques étaient différentes de celles prévues, et le plafond nuageux et la visibilité baissaient davantage vers l’avant.

Un phénomène météorologique localisé qui réduisait la visibilité et abaissait le plafond avait déjà été observé à plusieurs reprises dans ce secteur.

Le pilote savait qu’il respectait les conditions du certificat d’exploitation aérienne de la compagnie, plus spécifiquement celles de l’autorisation spéciale sur la visibilité réduite qui lui permettait de voler selon les VFR dans des IMC, c’est-à-dire avec une visibilité minimale de ½ SM et à l’écart des nuages (voir la section 2.3 Restrictions opérationnelles). Il a alors ralenti et a amorcé une descente pour passer en dessous des 500 pieds AGL pour poursuivre sa route. Il est resté du côté est du chemin de fer, là où le terrain était à son plus bas niveau, et s’est dirigé où typiquement le plafond et la visibilité s’amélioraient.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Les prévisions météorologiques ne mentionnaient pas de visibilité inférieure à 2 SM, ce qui a renforcé l’impression du pilote que la réduction de la visibilité et de la hauteur du plafond rencontrée en vol était due à un phénomène météorologique localisé. Puisqu’il respectait les exigences de l’autorisation spéciale permettant les opérations aériennes par visibilité réduite, le pilote a poursuivi son vol vers des IMC.

Le rapport d’analyse météorologique préparé par Environnement et Changement climatique Canada indique que le creux de surface prévu sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent dans la prévision de zone graphique s’est produit sur la rive nord et se déplaçait vers l’est. Cinquante minutes avant l’arrivée de l’hélicoptère dans le secteur du lac Vallillee (Québec), la convection était à son développement maximal dans ce secteur. En raison du couvert nuageux qui cachait les nuages convectifs, le pilote n’a pas pu constater la présence des cellules convectives matures à l’approche du lac Vallillee, qui lui auraient indiqué l’apparition imminente d’averses.

Les averses de neige se sont intensifiées soudainement, et la visibilité a chuté rapidement à environ ¾ SM.

Lorsqu’il a atteint la rive sud du petit lac Vallillee, l’hélicoptère avait une vitesse sol de 42 mi/h et était à une hauteur de 210 pieds AGL. À ce moment-là, selon les informations recueillies lors de l’enquête, la visibilité était toujours estimée à environ ¾ SM. Confiant que les conditions allaient s’améliorer sous peu et voyant tout le contour du lac et un peu au-delà, le pilote a poursuivi son vol au-dessus du petit lac pour le traverser. Il avait planifié de faire demi-tour au besoin et de retourner se poser à la voie de contournement Dog si les conditions météorologiques se dégradaient trop.

Les données de vol recueillies du système de suivi des vols par satellite indiquent que l’hélicoptère était en descente constante, et ce, même avant de survoler le petit lac. Il n’a pas été possible de déterminer si la descente était perçue par le pilote une fois la traversée du lac entamée.

Même si un vol est effectué quand la visibilité respecte les exigences réglementaires et que des repères visuels sont visibles, il est possible que la sécurité du vol soit compromise en situation de faible visibilité ou lors du survol d’une surface sans contraste. Ces 2 situations appauvrissent la qualité de l’information visuelle d’un pilote et affectent sa perception spatiale, car sa capacité à déterminer visuellement avec justesse sa hauteur, les distances ou sa vitesse est altérée. Le simple fait de respecter la réglementation peut être insuffisant pour garantir la sécurité.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Voyant tout le contour du lac et confiant que la visibilité allait s’améliorer, le pilote a poursuivi son vol dans l’averse de neige tandis qu’il était en descente au-dessus du lac. Sa perception spatiale, qui s’était dégradée à son insu, a affecté sa capacité à déterminer visuellement sa hauteur.

2.2 Perte des repères visuels et méthode de sortie des conditions météorologiques de vol aux instruments

Un des risques de poursuivre un vol VFR en IMC est la perte des repères visuels de façon soudaine. Dans ce cas, la désorientation spatiale conduirait à la perte de maîtrise de l’aéronef si les actions appropriées ne sont pas prises immédiatement. Il s’agit là d’une situation d’urgence dans laquelle tout pilote peut se retrouver, quelle que soit son expérience. Dans le cas du vol à l’étude, le pilote croyait pouvoir détecter la perte imminente des repères visuels et rebrousser chemin ou se poser avant que la situation survienne. Cependant, environ 5 secondes après avoir entamé la traversée du lac enneigé, le pilote a perdu soudainement tous ses repères visuels vers l’avant, et ce, fort possiblement à cause de l’apparition soudaine d’une forte averse de neige.

Selon le rapport d’analyse météorologique effectuée par Environnement et Changement climatique Canada à la demande du BST, le taux maximum de précipitation de neige a atteint 3 à 4 cm/h dans le secteur, ce qui suggère une réduction soudaine de la visibilité jusqu’à ¼ SM. Même si le lac était petit et que la visibilité n’était pas nulle, il a suffi que les arbres situés sur les rives soient à une distance plus grande que la visibilité du moment pour que les repères visuels soient perdus.

Dans l’éventualité où les repères sont entièrement perdus, la méthode de sortie des conditions IMC recommandée comme mesure ultime par Canadian Helicopters Limited – Hélicoptères Canadiens Limitée (CHL) est de passer du vol VFR au vol IFR. Bien que la formation annuelle comprenne des exercices pratiques de vol en se référant uniquement aux instruments, la transition vers le vol IFR ne fait pas partie des scénarios d’urgence pratiqués lors de cette formation, qui a pour but d’enregistrer, dans la mémoire à long terme des pilotes, les actions immédiates à poser comme dans le cas d’une panne de moteur.

La transition du vol VFR au vol IFR implique non seulement de tourner le regard de l’extérieur vers l’intérieur du poste de pilotage, mais aussi une planification préalable qui ne peut pas s’effectuer dans un contexte d’urgence. En vol à basse altitude, pour un pilote non qualifié pour le vol IFR à bord d’un hélicoptère non certifié pour le vol IFR et peu ou pas équipé d’instruments servant à la navigation en conditions IFR, la transition du vol VFR au vol IFR est une solution difficilement envisageable.

De plus, les pilotes qui se retrouvent dans une situation d’urgence ne faisant pas partie des scénarios enregistrés dans leur mémoire à long terme utilisent leur mémoire de travail à court terme pour réagir. Dans le cas présent, l’élément essentiel de cette mémoire pour réussir à maintenir la maîtrise du vol et à atterrir est de voir quelque chose.

Sachant qu’un virage à gauche n’était pas une option puisque le terrain y était ascendant et, voyant des arbres sur la rive à droite, le pilote s’est alors fié à ces repères visuels et a entrepris un virage de 180° vers la droite. Tandis qu’il était dans le virage et qu’il croyait avoir conservé une hauteur d’environ 300 pieds, il a perdu les repères visuels momentanément, mais a réussi à percevoir d’autres arbres par la suite et a tenté de maintenir le contrôle en se fiant à ces nouveaux repères.

Néanmoins, même quand le pilote voit quelque chose, les repères visuels ne sont pas forcément adéquats pour qu’il puisse conserver une bonne orientation spatiale et prévenir un impact sans perte de contrôle. Avant de percuter la surface gelée du lac, le pilote de l’événement voyait des arbres, mais la qualité des informations visuelles à sa disposition ne lui a pas permis de juger adéquatement sa hauteur ni sa vitesse pour prévenir l’impact sans perte de contrôle.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Au tiers du petit lac enneigé, en raison de l’averse de neige qui s’est soudainement intensifiée, le pilote a perdu ses repères visuels vers l’avant. Il a alors immédiatement effectué un virage vers la droite où, par moment, il pouvait voir des arbres tout en poursuivant la descente, ce qui a entraîné la collision de l’hélicoptère avec la surface gelée du lac.

2.3 Restrictions opérationnelles

CHL détenait l’autorisation spéciale sur la visibilité minimale en vol pour les vols VFR de jour effectués par ses hélicoptères dans l’espace aérien non contrôlé. Cette autorisation permettait aux pilotes répondant aux conditions stipulées de poursuivre le vol VFR si la visibilité se situait entre 1 SM et ½ SM. Le pilote à l’étude respectait les conditions de l’autorisation spéciale.

Même si CHL pouvait se prévaloir de cette autorisation pour toutes ses opérations VFR, elle avait mis en place des restrictions opérationnelles plus strictes pour ses vols VFR, sauf exception, afin de réduire la probabilité d’accidents en IIMC. La politique sur les conditions météorologiques en vol VFR de CHL indiquait que les opérations aériennes normales devaient cesser si la visibilité était inférieure à 1 mille.

Le manuel d’exploitation de la compagnie (MEC) traitait des opérations aériennes par visibilité réduite à différents endroits et incluait autant les exigences de la réglementation que celles de l’autorisation spéciale et de la politique de la compagnie (restrictions opérationnelles). Le simple fait d’inclure de l’information dans un manuel ne suffit pas toujours à assurer le respect des exigences, il faut s’assurer que celles-ci sont claires et que les pilotes savent quelle restriction ou quelle autorisation supplante l’autre et dans quelles circonstances l’une ou l’autre s’applique.

Chez CHL, la formation théorique sur les opérations aériennes par visibilité réduite était donnée annuellement aux pilotes par un instructeur et couvrait tous ces aspects. Une présentation PowerPoint était utilisée comme support pour la formation. Le pilote de l’événement connaissait bien les exigences pour voler jusqu’à ½ mille, et ces exigences étaient présentées clairement dans le matériel de formation. Toutefois, l’application de la restriction opérationnelle de 1 mille n’était pas aussi bien comprise, et le pilote pensait qu’il pouvait poursuivre son vol si la visibilité ne descendait pas en dessous de ½ mille, car il avait reçu la formation requise par l’autorisation spéciale. Il a été impossible de déterminer si les autres pilotes de la compagnie faisaient la même interprétation que le pilote à l’étude. Toutefois, à la simple lecture de la présentation PowerPoint et du MEC, il n’est pas clair que l’autorisation spéciale ne doit être utilisée que dans les cas d’exception prévus dans la politique de la compagnie.

Le problème d’interprétation erronée des consignes ou des procédures de compagnie est un problème que le BST a déjà relevé, et ce, dans les différents modes de transport. Par exemple, dans le Rapport d’enquête sur la sécurité du transport ferroviaire R21H0114, le BST a mis en évidence l’importance que les employés devant appliquer des procédures essentielles à la sécurité comprennent parfaitement ce que l’on attend d’eux. Pour cela, les formations, les vérifications et la supervision doivent être efficaces.

Fait établi quant aux risques

Si les exploitants aériens décident de mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires par rapport à la réglementation et que l’intégration de ces mesures dans les manuels et la formation est telle qu’elles ne sont pas bien comprises, il existe un risque accru que les mesures en question ne soient pas suivies, annulant ainsi les avantages qu’elles étaient censées offrir.

2.4 Soutien à la prise de décision

Cela fait plus de 30 ans que le BST a mis en évidence pour la première fois que la poursuite des vols VFR en IMC cause des accidents qui sont souvent fatals. Transports Canada (TC) n’a pas pris les mesures nécessaires pour répondre aux recommandations du BST applicables aux vols commerciaux des aéronefs à voilure tournante. La conformité à la réglementation ne garantit pas forcément la sécurité des vols et ne peut être le seul critère dans la décision de poursuivre ou non un vol dans des conditions météorologiques qui se dégradent. Le BST encourage les exploitants à aller au-delà des règlements existants sans attendre les modifications réglementaires de TC pour améliorer la sécurité de leurs opérations.

Comme le BST le souligne dans son Rapport d’enquête sur la sécurité du transport aérien A21C0038, la décision finale de mettre un terme au vol ou de faire demi-tour revient ultimement aux pilotes, ce qui signifie que le déclencheur dans cette décision est personnel. Même si la formation annuelle des pilotes offerte par les compagnies tend à leur donner les lignes directrices à suivre pour assurer la sécurité des opérations, il reste que la décision finale est subjective. Il peut donc être difficile pour un exploitant d’évaluer si, dans les faits, les lignes directrices sont suivies comme prévu, surtout pour les vols VFR au cours desquels les conditions météorologiques se dégradent.

Pour aider les exploitants à établir un cadre de référence pour la prise de décisions opérationnelles et soutenir les pilotes dans cette prise de décisions, la Helicopter Association International (HAI) propose l’utilisation de déclencheurs de décision en route, comme la vitesse indiquée et la hauteur, pour éviter qu’un pilote se retrouve dans des conditions météorologiques pouvant mener à un IIMC. L’objectif est de déclencher chez les pilotes l’obligation d’agir pour corriger la situation quel que soit leur niveau de confort personnel de vol dans des conditions météorologiques qui se dégradent.

Fait établi quant aux risques

Si la décision de poursuivre un vol VFR quand les conditions météorologiques se dégradent est basée sur des éléments subjectifs, il est possible que des vols se poursuivent dans des conditions qui ne sont plus sécuritaires, ce qui augmente le risque d’accidents liés au vol VFR en IMC.

3.0 Faits établis

3.1 Faits établis quant aux causes et aux facteurs contributifs

Il s’agit des conditions, actes ou lacunes de sécurité qui ont causé l’événement ou y ont contribué.

- Les prévisions météorologiques ne mentionnaient pas de visibilité inférieure à 2 milles terrestres, ce qui a renforcé l’impression du pilote que la réduction de la visibilité et de la hauteur du plafond rencontrée en vol était due à un phénomène météorologique localisé. Puisqu’il respectait les exigences de l’autorisation spéciale permettant les opérations aériennes par visibilité réduite, le pilote a poursuivi son vol vers des conditions météorologiques de vol aux instruments.

- Voyant tout le contour du lac et confiant que la visibilité allait s’améliorer, le pilote a poursuivi son vol dans l’averse de neige tandis qu’il était en descente au-dessus du lac. Sa perception spatiale, qui s’était dégradée à son insu, a affecté sa capacité à déterminer visuellement sa hauteur.

- Au tiers du petit lac enneigé, en raison de l’averse de neige qui s’est soudainement intensifiée, le pilote a perdu ses repères visuels vers l’avant. Il a alors immédiatement effectué un virage vers la droite où, par moment, il pouvait voir des arbres tout en poursuivant la descente, ce qui a entraîné la collision de l’hélicoptère avec la surface gelée du lac.

3.2 Faits établis quant aux risques

Il s’agit des conditions, des actes dangereux, ou des lacunes de sécurité qui n’ont pas été un facteur dans cet événement, mais qui pourraient avoir des conséquences néfastes lors de futurs événements.

- Si les exploitants aériens décident de mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires par rapport à la réglementation et que l’intégration de ces mesures dans les manuels et la formation est telle qu’elles ne sont pas bien comprises, il existe un risque accru que les mesures en question ne soient pas suivies, annulant ainsi les avantages qu’elles étaient censées offrir.

- Si la décision de poursuivre un vol selon les règles de vol à vue quand les conditions météorologiques se dégradent est basée sur des éléments subjectifs, il est possible que des vols se poursuivent dans des conditions qui ne sont plus sécuritaires, ce qui augmente le risque d’accidents liés au vol selon les règles de vol à vue dans des conditions météorologiques de vol aux instruments.

4.0 Mesures de sécurité

4.1 Mesures de sécurité prises

4.1.1 Canadian Helicopters Limited – Hélicoptères Canadiens Limitée

À la suite à l’événement, Canadian Helicopters Limited – Hélicoptères Canadiens Limitée a pris les mesures de sécurité suivantes :

- Plusieurs articles ont été publiés dans le bulletin de l’entreprise en ce qui concerne les impacts sans perte de contrôle, la tendance à s’en tenir au plan et la tendance à l’anticipation.

- Le gestionnaire des opérations aériennes a publié une note de clarification concernant les limites météorologiques de la compagnie.

- Une réunion de mise à jour sur les opérations et la sécurité destinée à tout le personnel de la compagnie a eu lieu le 22 juin 2023. Au cours de cette réunion, plusieurs sujets ayant un rapport direct avec cet événement ont fait l’objet de discussions.

- L’accident à l’étude dans le présent rapport sert dorénavant d’exemple dans les formations initiales et annuelles sur les opérations par visibilité réduite afin de sensibiliser les pilotes et les encourager à faire preuve de vigilance.

- La vidéo produite par l’organisme United States Helicopter Safety Team « 56 Seconds to Live », sur le vol par inadvertance dans des conditions météorologiques de vol aux instruments, a été intégrée à la formation de tous les pilotes. Par ailleurs, une nouvelle section sur le voile blanc a été ajoutée à la formation.

- Les sections particulières du manuel d’exploitation de compagnie régissant les opérations aériennes selon les règles de vol à vue de jour par visibilité réduite et les limites météorologiques ont été examinées, modifiées et soumises pour l’approbation de Transports Canada.

- Les leçons tirées de cet événement ont été partagées avec toutes les parties prenantes concernées.

Le présent rapport conclut l’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur cet événement. Le Bureau a autorisé la publication de ce rapport le 29 janvier 2025. Le rapport a été officiellement publié le 21 mars 2025.

![Figure 3. Vue aérienne du lieu de l’accident et de la trajectoire de l’hélicoptère de l’événement, avec indications de sa hauteur et de sa vitesse d’après son système de positionnement mondial (Sources : Canadian Helicopters Limited – Hélicoptères Canadiens Limitée [image de gauche] et Google Earth [image de droite], avec annotations du BST) Figure 3. Vue aérienne du lieu de l’accident et de la trajectoire de l’hélicoptère de l’événement, avec indications de sa hauteur et de sa vitesse d’après son système de positionnement mondial (Sources : Canadian Helicopters Limited – Hélicoptères Canadiens Limitée [image de gauche] et Google Earth [image de droite], avec annotations du BST)](/sites/default/files/2025-03/A23Q0038-figure-03-FRA.jpg)