Personne à la mer et perte de cargaison

Navire de marchandises Sivumut

Baie Frobisher (Nunavut)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Résumé

Le 27 octobre 2023, le navire de charge Sivumut était ancré dans la baie Frobisher (Nunavut) alors qu’il effectuait un transbordement de cargaison vers Iqaluit (Nunavut) à l’aide de chalands et de remorqueurs. Pendant les opérations de transbordement, le remorqueur Qimmiq a quitté le Sivumut tout en remorquant le chaland Tasijuaq à couple. Le chaland transportait 24 conteneurs d’expédition, avec 1 membre d’équipage qui était posté sur le dessus des conteneurs. Peu après le départ du remorqueur, le chaland a gîté à bâbord et a commencé à chavirer, entraînant la chute par-dessus bord du membre d’équipage et de 23 conteneurs. Huit minutes plus tard, le membre d’équipage a été repêché par l’équipage du Sivumut, puis transporté à Iqaluit pour y être soigné. Seize conteneurs ont été récupérés par la suite.

1.0 Renseignements de base

1.1 Fiche technique des navires et des chalands

Nom du navire | Sivumut | Qimmiq | Tasijuaq I | Tasijuaq II |

|---|---|---|---|---|

Numéro officiel de Transports Canada | 846709 | 840817 | 842815 | 842816 |

Numéro de l’Organisation maritime internationale | 9501253 | S.O. | S.O. | S.O. |

Pavillon | Canada* | Canada | Canada | Canada |

Port d’immatriculation | Montréal** | Montréal | Montréal | Montréal |

Type | Navire de charge | Remorqueur | Chaland | Chaland |

Jauge brute | 9618 | 13,47 | 49,39 | 49,39 |

Longueur (m) | 138,5 | 10,28 | 15,68 | 15,68 |

Largeur (m) | 21,34 | 3,81 | 8,56 | 8,56 |

Profondeur (m) | 11,00 | 2,15 | 1,84 | 1,84 |

Année de construction | 2010 | 2017 | 2019 | 2019 |

Propulsion | 1 moteur diesel de 7372 hp entraînant 1 hélice à pas variable | 2 moteurs diesel de 494 hp (au total) | Sans propulsion | Sans propulsion |

Équipage | 20 | 2 | S.O. | S.O. |

Propriétaire au registre et représentant autorisé | Transport Sivumut Inc. | Transport Umialarik Inc. | Transport Nunalik Inc. | Transport Nunalik Inc. |

Compagnie de gestion (L’affréteur) | NEAS Inc | NEAS Inc | NEAS Inc | NEAS Inc |

Société de classification et organisme reconnu | Lloyd’s Register | S.O. | S.O. | S.O. |

* Indique le pavillon au moment de l’événement. Les détails concernant le pavillon du Sivumut se trouvent à la section 1.8, Certificats du navire.

* Indique le port d’immatriculation au moment de l’événement.

1.2 Description des navires

1.2.1 Sivumut

Le Sivumut (figure 1) est un navire de marchandises générales construit en 2010 et acheté par Transport Sivumut Inc. en 2023. La passerelle, les quartiers d’équipage et la salle des machines sont situés à l’arrière. La passerelle est munie de tout l’équipement de navigation et de communication requis. Le Sivumut dispose de 2 grues de bord situées sur son côté bâbord; chaque grue a une charge maximum pratique de 150 tonnes métriques (t). Le navire dispose de 3 cales à marchandises avec entrepont amovible. De l’avant vers l’arrière, les cales sont numérotées no 1, no 2 et no 3. La capacité de chargement totale du navire est de 15 953 m3, ou de 661 équivalents vingt pieds (EVP)L’EVP (équivalent vingt pieds) est une mesure de la capacité de chargement qui utilise des conteneurs de 20 pieds comme unité de mesure du volume. Les dimensions des conteneurs utilisés lors de cet événement étaient de 6,06 m sur 2,44 m sur 2,59 m (20 pi sur 8 pi sur 8,50 pi)..

Lorsqu’il se livre à des opérations de ravitaillement par bateau dans l’Arctique, le Sivumut transporte les remorqueurs Qimmiq et Ukaliq ainsi que les chalands Tasijuaq I, Tasijuaq II, Arviat I et Arviat II.

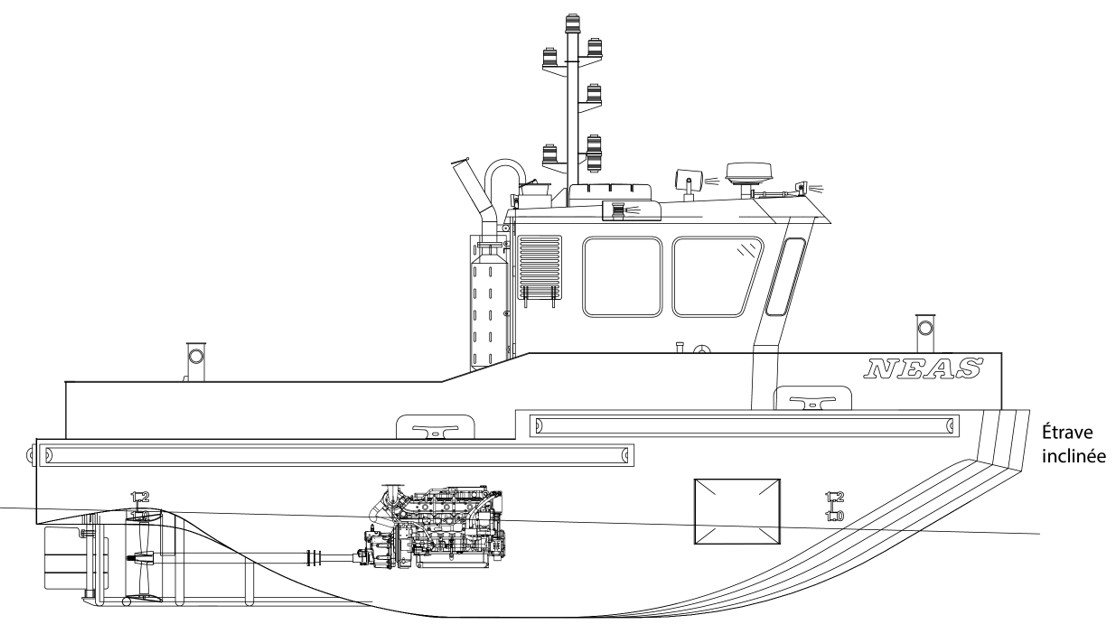

1.2.2 Qimmiq

Le Qimmiq est 1 des 12 remorqueurs exploités par NEAS Inc. qui ont été construits spécialement pour les opérations de transbordement de cargaison dans l’Arctique canadien. Le remorqueur est construit en acier et possède une étrave inclinée (figure 2). Le remorqueur transporte de l’équipement de navigation et de sécurité, dont une gaffe, un radiotéléphone à très haute fréquence (VHF) et un radiotéléphone à ultra-haute fréquence (UHF). Le remorqueur possède aussi un bollard de poupe muni d’un crochet de remorquage à dégagement rapide.

1.2.3 Tasijuaq I et Tasijuaq II

Le Tasijuaq I et le Tasijuaq II sont des chalands à pont plat, sans propulsion, construits en acier, qui peuvent être reliés pour former un seul chaland (appelé Tasijuaq), où le Tasijuaq I constitue la section avant et le Tasijuaq II, la section arrière. Chaque chaland est divisé par 2 cloisons longitudinales et 1 cloison transversale, créant ainsi 6 compartiments étanches. Chaque chaland est immatriculé en tant que navire auprès de Transports Canada (TC).

Lorsque le Sivumut atteint sa 1re collectivité de l’Arctique de la saison, l’équipe de cargaison met les chalands à l’eau et les relie l’un à l’autre avec des attaches rigides faites de tiges, de crochets et de taquets. Les chalands restent ensuite reliés et sont exploités comme un seul et même chaland durant toute la saison. La longueur totale du Tasijuaq est de 31,56 m, et sa capacité de chargement maximale est de 210 t. Tout au long de l’événement, comme à l’habitude, les chalands étaient reliés et exploités comme 1 seul chaland; le rapport fera donc référence au Tasijuaq ou au chaland.

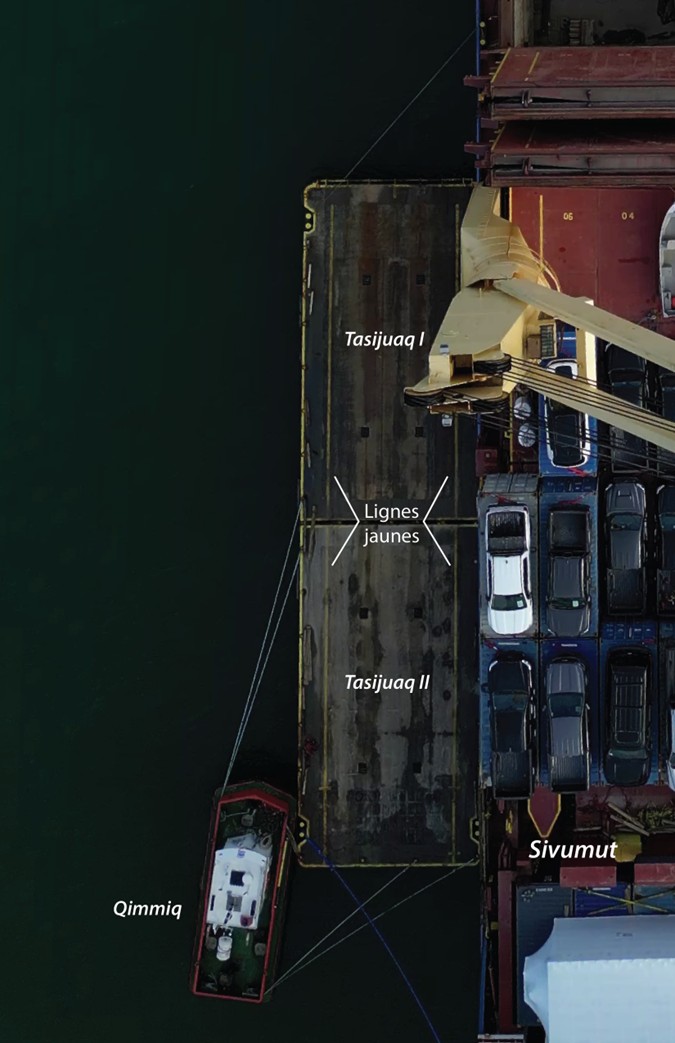

Chaque printemps, en préparation de la saison de ravitaillement par bateau dans l’Arctique, on peint deux lignes jaunes sur toute la longueur du pont du Tasijuaq I et du Tasijuaq II, de l’arrière vers l’avant. Chaque ligne se trouve à 1,22 m à l’intérieur des côtés bâbord et tribord et sert à indiquer les limites à l’intérieur desquels les conteneurs doivent être placés (figure 3).

(Source : Mathieu Durocher, avec annotations du BST)

1.3 Propriété et structure de la compagnie

Le Sivumut, le Qimmiq et le Tasijuaq appartiennent respectivement à Transport Sivumut Inc., Transport Umialarik Inc. et Transport Nunalik Inc. Ces entités partagent la même adresse d’affaires. Transport Umialarik Inc. et Transport Nunalik Inc. appartiennent au NEAS Group Inc. (NEAS), lui-même appartenant en partie à Transport Nanuk Inc, et à la société Makivvik.

Au moment de l’événement, Transport Nanuk Inc. remplissait le rôle de gestionnaire d’équipage et d’opérateur technique, mais certaines procédures et politiques portaient l’en-tête d’entités de NEAS. Cela s’explique par le fait que NEAS, l’affréteur du navire, remplissait un rôle commercial dans la réservation et la passation de marchés pour la cargaison à livrer dans le contexte du ravitaillement par bateau dans l’Arctique.

1.4 Opérations de ravitaillement par bateau dans l’Arctique

Le ravitaillement par bateau dans l’Arctique (ravitaillement par bateau) consiste à livrer du carburant, des matériaux de construction, des denrées alimentaires, des véhicules et d’autres marchandises aux collectivités éloignées de l’Arctique canadien par l’intermédiaire de navires de charge et de chalands. Quelques compagnies de navigation se spécialisent dans les opérations de ravitaillement par bateau au Canada. Compte tenu du coût du transport de ces marchandises par avion, le ravitaillement par bateau constitue, pour les habitants de la région, le moyen le plus abordable de se réapprovisionner pour l’année. La saison du ravitaillement par bateau s’étend de la fin de juin à la fin d’octobre ou au début de novembre, en fonction de la couverture de glace.

Généralement, des navires de charge comme le Sivumut sont chargés à pleine capacité dans les ports du sud (p. ex. Bécancour [Québec]), la cargaison étant destinée à plusieurs collectivités de l’Arctique. Le navire se déplace d’une collectivité à l’autre jusqu’à ce que toute la cargaison ait été livrée. Lorsqu’un navire de charge arrive près d’une collectivité de l’Arctique, habituellement, il jette l’ancre au large et transborde la cargaison sur le rivage à l’aide de remorqueurs et de chalands. À l’aide des grues de bord du navire, l’équipe de cargaison décharge les remorqueurs et les chalands sur l’eau le long du navire. Les chalands sont ensuite amarrés au navire, puis les remorqueurs sont amarrés aux chalands. La cargaison est chargée sur les chalands à l’aide des grues de bord du navire. Compte tenu de la brièveté du trajet, soit en eaux abritées ou à proximité du littoral, classe 2, la cargaison n’est pas arrimée par temps favorable. De plus, du bois de fardage est parfois utilisé pour réduire le risque que la cargaison et les conteneurs glissent sur le pont des chalands.

Une fois qu’un chaland est entièrement chargé, un remorqueur quitte le navire avec le chaland en remorque conventionnelle ou en remorque à couple, et il se dirige vers le rivage. Le chaland y est mis à terre et la cargaison est déchargée sur le rivage à l’aide de machines comme des chariots élévateurs à fourche et des chargeurs, avant que le remorqueur et le chaland ne retournent au navire pour un autre chargement. Étant donné que les chalands doivent être mis à terre avant le déchargement de la cargaison, les opérations de transbordement peuvent être limitées pendant la marée basse ou encore peu de temps avant ou après celle-ci.

Contrairement à d’autres collectivités de l’Arctique, Iqaluit (Nunavut) dispose d’un port en eau profonde qui comprend un quai pouvant accueillir 1 navire à la fois et une rampe à laquelle les chalands peuvent accéder à tout moment, quel que soit le cycle de la marée.

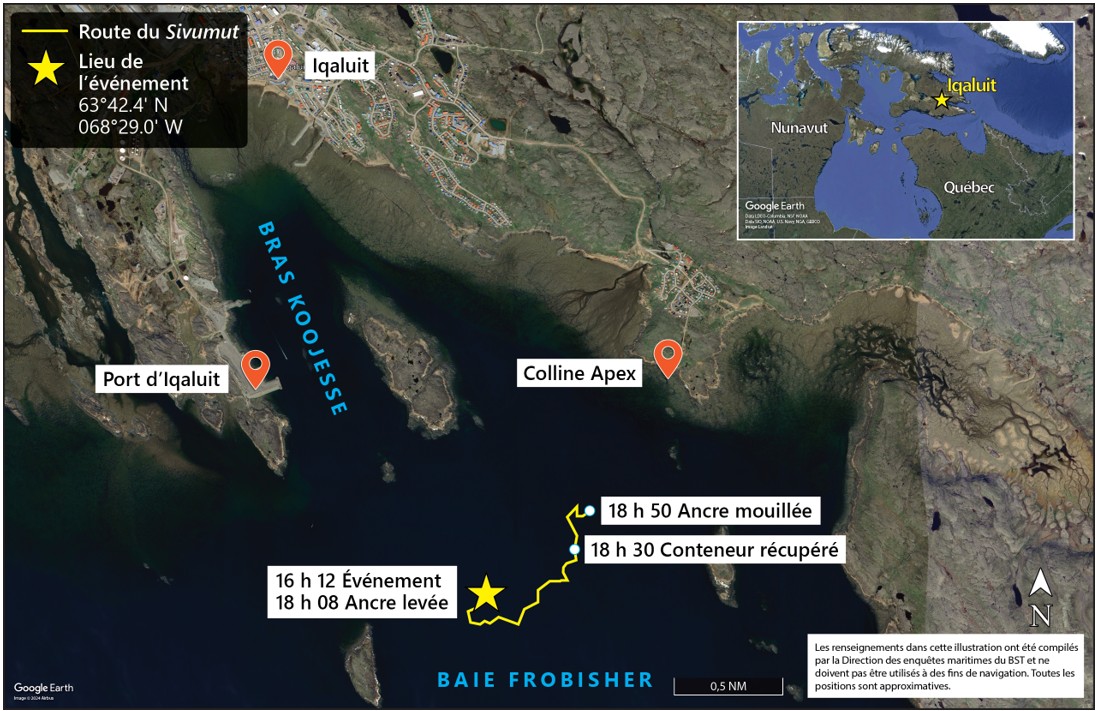

1.5 Déroulement du voyage

Le 18 octobre 2023, le Sivumut a quitté Bécancour en transportant environ 14 995 m3 de cargaison à destination d’Iqaluit et 240 m3 de cargaison à destination de Saglek (Terre-Neuve-et-Labrador). Le 23 octobre 2023, le Sivumut a jeté l’ancre dans la baie Frobisher (Nunavut), à moins de 2 milles marins (NM) du port d’Iqaluit, tandis qu’un autre navire de ravitaillement occupait le quai (figure 4).

Le 24 octobre, l’équipe de cargaison a commencé à décharger la cargaison pour l’amener à terre. Entre le 24 et le 26 octobre, l’équipe de cargaison a déchargé environ 9735 m3 de cargaison.

Le 27 octobre, vers 14 h 37,Les heures sont exprimées en heure avancée de l’Est (temps universel coordonné moins 4 heures). l’équipe a chargé des conteneurs directement sur le pont du chaland Tasijuaq, acier sur acier. Le 1er conteneur a été chargé sur le pont arrière, tout juste à l’extérieur de la ligne jaune sur le côté bâbord.

Vers 15 h 34, le remorqueur Ukaliq est revenu au Sivumut avec le nouveau président- directeur général de NEAS à bord. Le président-directeur général s’est alors dirigé vers la passerelle du Sivumut pour observer et discuter des opérations de transbordement en cours avec le capitaine.

Lorsque le 1er niveau de 12 conteneurs a été chargé, l’équipe de cargaison a commencé à charger un 2e niveau de conteneurs directement sur le 1er niveau. Le conducteur et l’assistant du remorqueur Qimmiq ont utilisé une échelle pour monter sur le 2e niveau afin d’enlever les élingues de levage et d’aider à positionner les conteneurs restants.

Lorsque le chaland a été entièrement chargé, l’assistant du remorqueur a retiré les élingues de levage et est resté sur le dessus des conteneurs pour assurer la vigie. Le Tasijuaq était chargé de 24 conteneurs d’un poids total de 342 t; il gîtait légèrement à bâbord avec un franc-bord d’environ 0,08 m.

À 16 h 08, le chef cargoSelon le Vessel Management Manual de Transport Nanuk Inc., le chef cargo supervise notamment les opérations des chalands, les opérations et les procédures des grues, les opérations de manutention des cargaisons; et les opérations d’accostage et d’appareillage, entre autres fonctions. est sorti de la cale et a aidé le conducteur du Qimmiq à libérer le chaland du Sivumut; le conducteur du remorqueur est ensuite monté à bord du Qimmiq et est parti en remorquant le Tasijuaq à couple.

Alors que le remorqueur et le chaland se trouvaient près du quart arrière tribord du Sivumut, de l’eau a balayé le pont du chaland, déplaçant du bois de fardageLe bois de fardage servait à arrimer la cargaison non conteneurisée et était aussi placé entre les chalands pour éviter tout contact acier contre acier pendant le transport à bord du Sivumut. inutilisé. À 16 h 12, le conducteur du remorqueur a arrêté le Qimmiq et s’est rendu sur le pont du Tasijuaq pour récupérer le fardage flottant. Pendant que le conducteur du remorqueur récupérait le fardage, le remorqueur et le chaland ont dérivé jusqu’à ce que le chaland soit perpendiculaire au vent et aux vagues. Une fois tout le fardage récupéré, le conducteur du remorqueur est retourné au Qimmiq pour reprendre le voyage.

À 16 h 13 min 50 s, le conducteur du remorqueur a mis la barre à tribord et a poussé la manette des gaz vers l’avant. Comme le Qimmiq et le Tasijuaq viraient à tribord, l’étrave du remorqueur est montée sur le chaland et de l’eau a encore une fois balayé le pont du chaland. Le chaland a donné de la bande à bâbord lentement avant de se redresser.

À 16 h 14 min 29 s, le chaland a donné de la bande à bâbord une 2e fois, puis a commencé à chavirer. Avec la progression de la bande sur bâbord, les conteneurs ont commencé à glisser du pont et à tomber à l’eau. L’assistant du remorqueur a couru vers le côté tribord du chaland sur le dessus des conteneurs qui tombaient. Au moins 1 conteneur est tombé sur la timonerie du Qimmiq, puis dans l’eau, submergeant la proue du remorqueur et poussant sa poupe vers le haut du même coup. Le conducteur du remorqueur s’est accroché au bollard arrière et au côté du remorqueur pour rester à bord. La plupart des amarres reliant le Qimmiq au Tasijuaq se sont rompues pendant que l’assistant du remorqueur et 23 conteneurs tombaient à l’eau.

À 16 h 14 min 30 s, le grutier a informé le chef cargo par radiotéléphone que le chaland était en train de chavirer.

Une fois les conteneurs tombés, la stabilité du Tasijuaq s’est améliorée et le chaland s’est redressé. Le conducteur du Qimmiq s’est alors rendu sur le pont du chaland pour chercher l’assistant du remorqueur. Ensuite, il a détaché les amarres restantes entre le remorqueur et le chaland, est retourné sur le Qimmiq et a commencé à chercher l’assistant du remorqueur parmi les conteneurs flottants.

À 16 h 15, le capitaine du Sivumut a ordonné à l’équipage d’abaisser le bateau de sauvetage à l’eau pendant que le chef cargo montait à bord de l’Ukaliq. L’Ukaliq a commencé à naviguer parmi les conteneurs flottants tandis que le conducteur du remorqueur et le chef cargo cherchaient l’assistant du Qimmiq dans l’eau.

Vers 16 h 19, le conducteur du Qimmiq a trouvé l’assistant du remorqueur dans l’eau. Il était inconscient et son vêtement de flottaison individuel (VFI) était gonflé. Le conducteur du Qimmiq a avisé l’équipe à la passerelle du Sivumut de la situation avant d’arrêter le remorqueur, d’attraper la gaffe du remorqueur et de sauter sur un conteneur flottant à côté de l’assistant du remorqueur. Le conteneur avait un franc-bord d’environ 1,2 m à 1,4 m. Le conducteur du remorqueur a utilisé la gaffe pour amener l’assistant du remorqueur le long du conteneur.

Quelques instants plus tard, l’Ukaliq a été manœuvré le long du conteneur flottant et le chef cargo a sauté sur le conteneur pour aider à repêcher l’assistant du remorqueur. Le conducteur de l’Ukaliq a fini par monter lui aussi sur le conteneur d’expédition pour aider à récupérer l’assistant du remorqueur.

À 16 h 23, le chef cargo et le conducteur de l’Ukaliq avaient réussi à repêcher l’assistant du remorqueur et à le déposer sur le conteneur flottant; l’assistant du remorqueur avait été dans l’eau pendant environ 8 minutes. L’assistant du remorqueur a commencé à reprendre conscience.

À 16 h 28, l’assistant du remorqueur et le chef cargo avaient été transférés sur un navire local et se dirigeaient vers la côte. Ils sont arrivés à la rampe du port d’Iqaluit quelques minutes plus tard. L’assistant du remorqueur a été transféré à l’hôpital local, où il a reçu des soins pour son hypothermie et d’autres blessures. Il a par la suite été transporté par avion vers un hôpital d’Ottawa pour y recevoir d’autres soins. Le bateau de sauvetage du Sivumut, qui avait été mis à l’eau pour le sauvetage, a reconduit les conducteurs du Qimmiq et de l’Ukalik à leur remorqueur respectif. Les 3 navires sont ensuite retournés au Sivumut.

1.5.1 Historique des opérations de récupération de conteneurs

Compte tenu de l’urgence de la situation, l’équipage du Sivumut s’est fixé pour priorité de récupérer les conteneurs dès que possible avant qu’ils ne dérivent dans la baie Frobisher ou qu’ils ne coulent.

Le 27 octobre, vers 16 h 35, les deux remorqueurs ont quitté le Sivumut pour récupérer le Tasijuaq, qui avait dérivé pendant l’opération de sauvetage. Pendant ce temps, le capitaine du Sivumut a avisé le vice-président des opérations de NEAS de l’incident et de son intention de récupérer les conteneurs en mer (figure 5).

Vers 17 h, le capitaine est descendu sur le pont pour rencontrer brièvement le chef cargo afin d’établir un plan préliminaire de récupération des conteneurs. Le capitaine est ensuite monté rejoindre l’officier de quart et le président-directeur général sur la passerelle. Par la suite, les membres de l’équipe de cargaison ont échangé diverses idées sur la récupération des conteneurs. L’idée retenue était que les remorqueurs récupèrent 1 conteneur à la fois dans l’eau, en remorquant chaque conteneur jusqu’au navire de charge afin qu’il puisse être hissé sur 1 des chalands amarrés. Un remorqueur s’approcherait d’un conteneur dans l’eau, et le chef cargo ou un matelot de pont passerait du remorqueur au dessus du conteneur et attacherait au conteneur le crochet de remorquage à dégagement rapide du remorqueur. Une fois le crochet attaché, le chef cargo ou le matelot de pont retournerait sur le remorqueur. Le remorqueur remorquerait ensuite le conteneur jusqu’à 1 des chalands amarrés le long du navire de charge.

À 17 h 05, les remorqueurs Qimmiq et Ukaliq ont quitté le Sivumut avec leurs conducteurs de remorqueur respectifs; le chef cargo était à bord du Qimmiq et un matelot de pont était à bord de l’Ukaliq.

À 17 h 11, le soleil s’était couché et le Sivumut avait allumé ses phares de recherche pour permettre la poursuite de l’opération de récupération. Compte tenu du temps nécessaire pour amener les conteneurs jusqu’aux chalands, le capitaine a demandé par radiotéléphone au chef cargo s’il était possible d’accélérer la récupération en déplaçant le Sivumut à côté d’un conteneur flottant pour le hisser à bord. Le chef cargo a demandé au capitaine d’attendre que le 1er conteneur soit chargé avant de faire quoi que ce soit, puis ils pourraient discuter des prochaines étapes. Peu après, le Qimmiq a commencé à remorquer le 1er conteneur jusqu’au Sivumut à faible vitesse.

À 17 h 22, le capitaine a ordonné à l’équipage de lever l’ancre et de déplacer le Sivumut pour rencontrer le Qimmiq, puis de charger le conteneur remorqué sur un chaland amarré le long du navire afin de limiter certains risques liés aux opérations de récupération des conteneurs.

À 17 h 37, alors que le Sivumut était toujours en train de lever l’ancre et que le Qimmiq s’approchait avec un conteneur en remorque, le chef cargo a donné à l’équipe de cargaison à bord du Sivumut, par radiotéléphone, des directives sur la manière de charger le conteneur récupéré sur l’un des chalands. Le chef cargo a ordonné au Qimmiq de remorquer le conteneur parallèlement aux chalands, puis de libérer le conteneur à l’aide du crochet de remorquage à dégagement rapide du remorqueur. L’Ukaliq devait alors pousser le conteneur contre 1 des chalands pour le stabiliser pendant qu’un membre de l’équipe de cargaison grimpait ou sautait sur le conteneur à partir du pont d’un des chalands pour attacher des élingues au conteneur afin qu’il puisse être soulevé par 1 des grues du navire.

À 17 h 52, le 1er conteneur avait été sorti de l’eau et chargé sur un chaland. Les remorqueurs sont ensuite partis récupérer d’autres conteneurs.

À 18 h 08, on a achevé de lever l’ancre du Sivumut et le navire a commencé à se rapprocher des conteneurs qui avaient dérivé vers le nord-est, en direction de la colline Apex (Nunavut), afin d’aller à la rencontre des remorqueurs qui tiraient les conteneurs jusqu’au navire.

À 18 h 28, le conducteur du Qimmiq a demandé au capitaine de jeter l’ancre du Sivumut et de réévaluer la méthode de récupération des conteneurs en raison de préoccupations concernant la sécurité de l’opération. Le capitaine a accepté. Le conducteur du remorqueur a alors demandé au capitaine si le conteneur remorqué serait chargé une fois que le navire aurait jeté l’ancre à sa nouvelle position; le capitaine a informé le conducteur du remorqueur que le conteneur serait chargé sur un chaland avant que l’ancre ne soit jetée.

À 18 h 30, le capitaine a informé le conducteur du Qimmiq que le Sivumut se trouvait à une vitesse de 0 nœud sur l’eau. Alors que le Sivumut dérivait, le moteur en marche, le pas à 0 et l’hélice en rotation, le Qimmiq s’est approché du navire et l’équipe de cargaison a chargé le conteneur sur 1 des chalands comme décrit précédemment. Une fois le conteneur chargé, le Sivumut a continué à se diriger vers le nord-est en direction des conteneurs qui flottaient toujours sur l’eau.

À 18 h 50, le Sivumut a jeté l’ancre à sa nouvelle position près de la colline Apex et l’opération de récupération s’est poursuivie, les remorqueurs récupérant et chargeant 4 autres conteneurs sur les chalands. Les remorqueurs ont ensuite poussé plusieurs des conteneurs restants sur le rivage pour qu’ils restent en place à marée basse, dans l’intention de les récupérer à marée haute.

À un certain moment durant les opérations de récupération des conteneurs, le président-directeur général a quitté le Sivumut pour retourner à terre.

À 22 h, l’opération s’est arrêtée pour la nuit, avec un total de 6 conteneurs récupérés.

Le 28 octobre, avant de commencer l’opération de récupération pour la journée, le capitaine et les membres de l’équipe de cargaison se sont réunis pour établir un plan d’action afin de limiter les risques à l’environnement, la vie et les biens.

Les 28 et 29 octobre, l’hélicoptère du navire Henry Larsen de la Garde côtière canadienne et un aéronef du Programme national de surveillance aérienne de TC ont aidé l’équipage du Sivumut à trouver les conteneurs restants dans l’eau, dont 10 ont été récupérés. Le 29 octobre, le gestionnaire des opérations arctiques et de la santé et sécurité de Transport Nanuk Inc. est monté à bord du Sivumut pour effectuer une vérification interne, et un inspecteur de la sécurité maritime de TC est monté à bord du navire pour effectuer une inspection de conformité.

Puisqu’il s’agissait du dernier trajet du Sivumut pour la saison de ravitaillement par bateau de 2023, et compte tenu des conditions hivernales imminentes, dont la formation de glace de mer dans la baie Frobisher, 7 des conteneurs n’ont pas pu être récupérés pendant la saison de ravitaillement par bateau de 2023.

1.6 Dommages aux navires

Le Qimmiq a subi des dommages au côté tribord de la timonerie et à ses défenses tribord. L’antenne radar, le phare de recherche et les feux de navigation du remorqueur ont également été brisés.

Le Tasijuaq a subi des dommages mineurs à son bordé de pont.

1.7 Conditions environnementales

Au moment de l’événement, le ciel était dégagé et les vents soufflaient en moyenne à 10 nœuds du sud-ouest. La hauteur des vagues était en moyenne de 0,3 m. La température de l’air était de -2 °C et la température de l’eau (enregistrée par le Sivumut) était de 2 °C. La marée était montante; la marée haute a eu lieu à 18 h 43 (10,7 m) et la marée basse, à 0 h 55 (1 m).

Le coucher du soleil a eu lieu à 16 h 35; il faisait noir à 17 h 26. Pendant la soirée, des embruns verglaçants se sont formés.

1.8 Certificats du navire

1.8.1 Sivumut

Transport Nanuk Inc. a acquis le Sivumut en juin 2023, ce qui en a fait le 6e navire de la flotte de la compagnie qui se spécialise dans les opérations de ravitaillement par bateau. Le navire a alors été immatriculé en tant que bâtiment canadien en vertu de la loi canadienne.Les navires exploités par NEAS Inc., à l’exception des remorqueurs et chalands, changent de pavillon deux fois par année. Ils naviguent sous pavillon canadien pendant la saison du ravitaillement par bateau dans l’Arctique (de juin à novembre), puis ils sont affrétés et naviguent sous pavillon néerlandais en tant que navire assujetti à la convention pendant le reste de l’année. Le Sivumut possédait un certificat d’inspection de sécurité valide pour les voyages à proximité du littoral, classe 1, limités aux voyages de cabotage, classe II.

Le Sivumut a été classé auprès de Lloyd’s Register et inspecté par celui-ci dans le cadre du Programme de délégation des inspections obligatoires de TC.

Le 20 juin 2023, dans le cadre de l’immatriculation du navire sous pavillon canadien, TC a effectué une inspection de l’État du pavillon. Plusieurs lacunes ont été relevées, concernant surtout le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime et le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments. Ces lacunes ont été rectifiées, en peu de temps, afin que le Sivumut réponde aux exigences canadiennes avant que celui-ci ne prenne la mer pour la saison de 2023 dans l’Arctique.

1.8.2 Qimmiq

En tant que navire à utilisation commerciale d’une jauge brute de 15 ou moins, le Qimmiq devait être immatriculé auprès de TC, mais il n’était pas tenu d’avoir un certificat d’inspection pour être exploité, ni de faire l’objet d’inspections périodiques par TC.

Le Qimmiq était immatriculé auprès de TC et faisait partie du Programme de conformité des petits bâtiments (PCPB). Selon les résultats de l’enquête, rien n’indique que TC avait déjà inspecté le Qimmiq avant cet événement.

1.8.3 Tasijuaq I et Tasijuaq II

Le Tasijuaq I et le Tasijuaq II sont des navires non certifiés d’une jauge brute de 49,39 chacun, immatriculés auprès de TC. Rien n’indique que TC ait jamais inspecté les chalands avant l’événement.

Le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment s’applique aux navires d’une jauge brute de 15 ou moins qui transportent plus de 12 passagers, ainsi qu’aux navires d’une jauge brute de plus de 15. Il existe quelques exceptions à cette règle, y compris dans le cas des navires qui n’ont pas de moyen de propulsion mécanique et qui ne transportent pas de personnes. Le Règlement sur l’équipement de sauvetage s’applique au chaland si une personne reste à bord. Si les chalands sont connectés de manière rigide et qu’ils mesurent plus de 24 m, le Règlement sur les lignes de charges s’applique alors pour des voyages en dehors d’un voyage en eaux abritées.

Bien que les chalands n’étaient pas certifiés pour le transport de personnes, il était pratique courante que les assistants de remorqueur restent à bord des chalands pour aider à la navigation pendant la circulation entre le Sivumut et le rivage.

1.9 Brevets, certificats et expérience du personnel

Le capitaine du Sivumut détenait un brevet de capitaine au long cours. Le capitaine a été embauché par Transport Nanuk Inc. en 2012 en tant que matelot de pont et a commencé à travailler en tant que capitaine en 2018.

Le premier officier était titulaire d’un brevet de capitaine au long cours. Il était employé par Transport Nanuk Inc. depuis 2020. Il était le capitaine du Sivumut au cours du 2e voyage du navire pour la saison de ravitaillement par bateau de 2023. Au moment du voyage à l’étude, le premier officier occupait aussi le poste de chef cargo; c’était la 3e fois qu’il occupait les deux postes à bord d’un navire de Transport Nanuk Inc.

L’officier de quart était le second officier de pont à bord du Sivumut et détenait un brevet de premier officier de pont, à proximité du littoral. Il était employé par Transport Nanuk Inc. depuis 2010 et avait précédemment travaillé comme chef cargo. Il était le premier officier à bord du Sivumut lors du 2e voyage du navire pour la saison de ravitaillement par bateau de 2023.

Le conducteur du Qimmiq était également le troisième officier à bord du Sivumut, et il détenait un brevet d’officier de pont de quart ainsi qu’un brevet de capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure. Il était employé par Transport Nanuk Inc. depuis 2021. Il était le chef cargo du Sivumut au cours du 2e voyage du navire pour la saison de ravitaillement par bateau de 2023. Le voyage à l’étude constituait sa 2e saison en tant que conducteur de remorqueur dans l’Arctique.

L’assistant du remorqueur Qimmiq travaillait aussi comme matelot de pont et était employé par Transport Nanuk Inc. depuis juin 2023. Il ne détenait aucun brevet et n’avait suivi aucune formation approuvée par TC, et il n’était pas tenu de le faire.

Le grutier travaillait pour Transport Nanuk Inc. depuis plus de 15 saisons de ravitaillement par bateau, dont 10 en tant que maître d’équipage.

1.10 Composition de l’équipage

Selon le document sur l’effectif minimal de sécurité délivré par TC, le Sivumut doit avoir à son bord au moins 13 membres d’équipage, dont les titulaires des postes suivants, qui exigent un brevet :

- un capitaine;

- un premier officier de pont;

- un officier de pont de quart;

- un chef mécanicien;

- un second mécanicien;

- 2 matelots de quart à la passerelle.

Pour répondre aux besoins opérationnels de chacun de ses navires, Transport Nanuk Inc. fournit un effectif supérieur à celui exigé par le document sur l’effectif minimal de sécurité de chaque navire. Il est courant pour Transport Nanuk Inc. d’affecter à chacun de ses navires 22 membres d’équipage. Cependant, la capacité de l’embarcation de sauvetage du Sivumut est de 20 personnes, ce qui limite l’équipage à 20 membres, soit l’équipage en place au moment de l’événement.

1.10.1 Composition de l’équipe pour les opérations de manutention des cargaisons dans l’Arctique

Outre les fonctions liées à l’exploitation d’un navire de charge dans l’Arctique, certains membres d’équipage du Sivumut participent à des opérations de manutention des cargaisons dans l’Arctique. Les tâches supplémentaires associées aux opérations de manutention des cargaisons sont confiées à des membres d’équipage qui assument des rôles différents une fois que le navire arrive dans l’Arctique. Alors que 15 membres de l’équipage typique de 22 personnes participent habituellement aux opérations de manutention des cargaisons sur les autres navires de Transport Nanuk Inc., le manuel de gestion des navires de la compagnie énumère, « [s]elon les besoins d’un déchargement typique »Transport Nanuk Inc., (OPE.06/Rév. 2023) « Arctique », Manuel de gestion des navires (mis à jour en mars 2023), p. 15., 14 postes au sein de l’équipe de cargaison doivent être occupés par des membres d’équipage :

un Chef cargo (Chef officier) responsable de l’opération;

deux Officiers de quart, pour les veilles à la passerelle;

un Opérateur de plage;

un Opérateur de chargeuse;

un Vérificateur;

deux Opérateurs [conducteurs] de remorqueur;

deux Assistants remorqueur;

un Opérateur de charriot élévateur;

un Grutier (ou deux, si tandem);

deux Élingueurs.Ibid.

Sur le Sivumut, 13 membres d’équipage participent aux opérations de manutention des cargaisons et 1 membre d’équipage remplit habituellement le rôle d’élingueur. Le chef cargo peut demander la participation d’un membre de l’équipe de la passerelle ou de l’équipe de la salle des machines pendant les opérations de manutention des cargaisons, au besoin. Cependant, les autres membres d’équipage à bord du Sivumut doivent remplir d’autres fonctions pendant les opérations de manutention des cargaisons. Puisque l’exécution des opérations de manutention des cargaisons avec 13 membres d’équipe est considérée comme typique, la participation d’autres membres d’équipage est rarement demandée.

Selon le manuel de gestion des navires de Transport Nanuk Inc., le chef cargo supervise les opérations des chalands, les opérations et les procédures des grues, les opérations de manutention de cargaison et les opérations d’accostage et d’appareillage, entre autres. Dans l’événement à l’étude, le chef cargo a également joué un rôle actif dans la manutention de cargaison; il se trouvait souvent dans la cale à marchandise pour occuper le deuxième poste d’élingueur. Le manuel de gestion des navires mentionne que le conducteur de remorqueur est sous la responsabilité du chef cargo lorsqu’il est à proximité du navire et de l’opérateur de plage lorsqu’il est à proximité de la plage. Lors du chargement du chaland, il doit noter la cargaison chargée et aider à la placer sur le chaland. Rien n’est mentionné quant à la responsabilité du conducteur de remorqueur lors du chargement du chaland incluant la gestion de la stabilité.

1.11 Stabilité

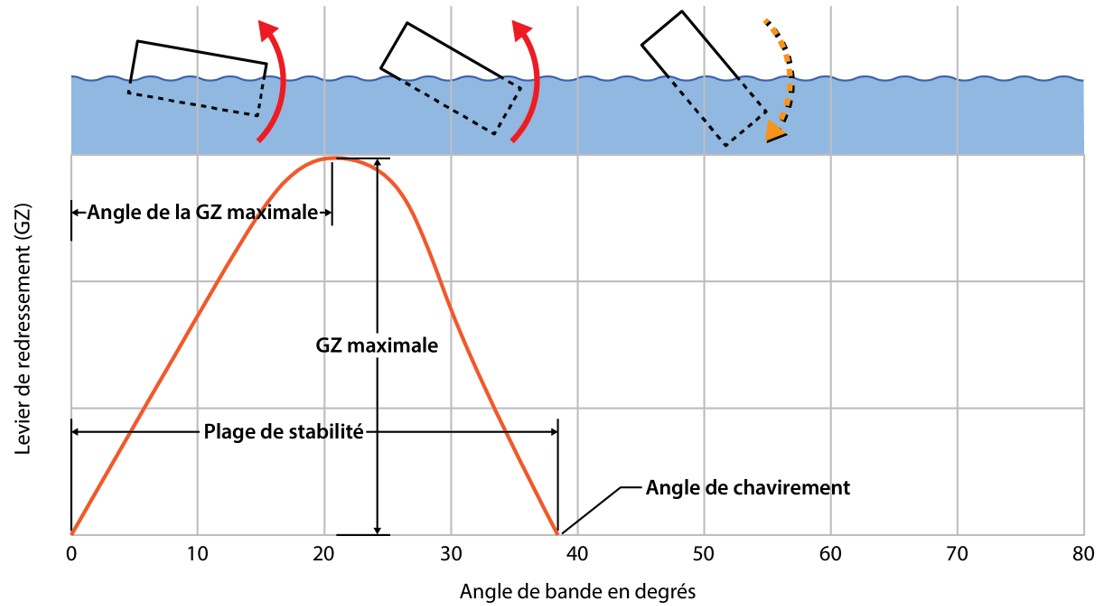

La stabilité d’un navire, y compris un chaland, est sa capacité à se redresser quand il est soumis à l’influence de forces externes comme le vent et les vagues. Il est important de comprendre la façon dont différents facteurs agissent sur la stabilité pour être en mesure d’estimer les risques. Par exemple, l’effet du vent, du courant et des vagues sur la stabilité du navire dépend de leur direction par rapport au cap du navire. L’emplacement et l’importance du poids sur un navire ont aussi un effet sur la stabilité (p. ex. lorsque le poids occupe une position basse dans le navire, la stabilité s’améliore).

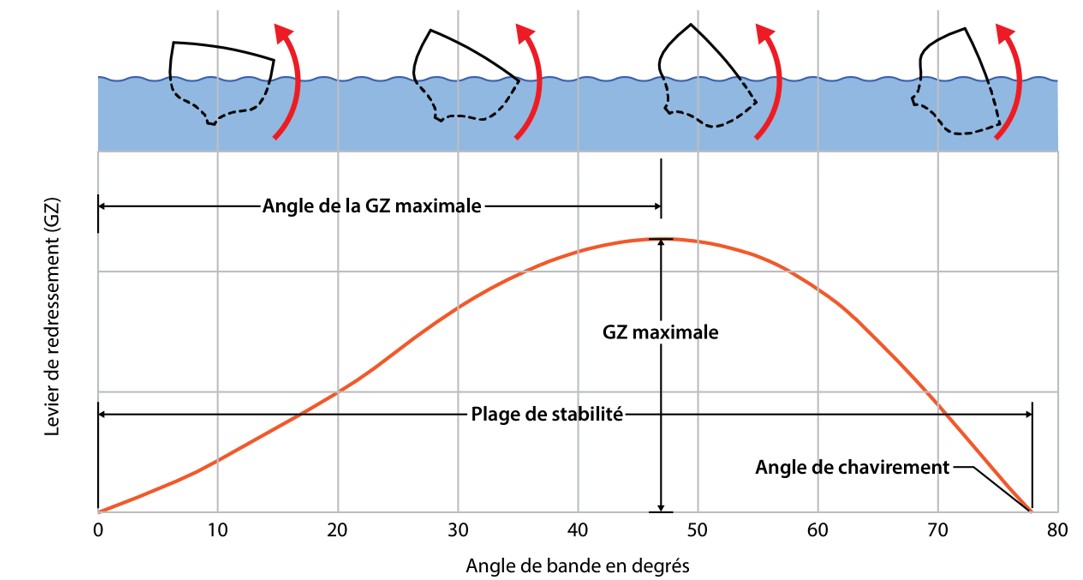

Une courbe de stabilité statique (figures 6 et 7) – parfois appelée courbe de stabilité, courbe de bras de levier de redressement ou courbe de levier de redressement (GZ) – est obtenue en traçant les leviers de redressement (l’axe vertical GZ en mètres) par rapport aux angles de bande (l’axe horizontal en degrés). Plus l’aire sous la courbe GZ est petite, moins le navire est capable d’absorber de l’énergie sous l’influence de forces externes.

Une ligne perpendiculaire tracée à partir du point le plus élevé de la courbe sur l’échelle de bande (l’axe horizontal) indique l’angle auquel la GZ maximale est présente (c.-à-d. pour ramener un navire à sa position verticale). Le point où la courbe rencontre l’axe horizontal est le point de chavirement (figure 6). La stabilité du navire est égale à 0 à ce moment, et à tout angle de bande supérieur à ce point, on dit que le navire a une stabilité négative et la navire chavirera.

La hauteur métacentrique (GM) représente une mesure importante de la stabilité initiale. Les caractéristiques de la courbe GZ, à savoir l’angle minimal auquel la courbe culmine, l’angle de chavirement et l’aire sous la courbe, constituent également des mesures importantes de la stabilité initiale.

Les navires comme les chalands, dont la coque est relativement large et le fond est plat, ont généralement une GM initiale plus élevée et une courbe GZ à forte pente. La plage de stabilité d’un navire à fond plat (figure 7) est beaucoup plus petite que celle d’un navire de forme conventionnelle.

1.11.1 Plan de chargement des chalands

Les plans de chargement des chalands de l’événement à l’étude sont informels, fondés sur l’expérience antérieure et ajustés au fil des opérations de transbordement. NEAS Inc. a une règle informelle selon laquelle les chalands chargés doivent avoir un franc-bord minimal de 0,3 mNEAS Group Inc., « Incident report: NEAS Containers fallen from barge – VVV. Sivumut » (octobre 2024). (en anglais seulement). L’équipe de cargaison n’avait aucun renseignement sur les dimensions, le poids ou la capacité des chalands Tasijuaq et Arviat et il n’y avait pas de lignes de charge. D’après leur expérience, les membres de l’équipe de cargaison pensaient que tant que la charge était centrée, le chaland était stable et pourrait être exploité de façon sécuritaire.

1.11.2 Exigences relatives à la stabilité des chalands

Le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtimentsTransports Canada, DORS/2023-257, Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments (modifié le 20 décembre 2023), paragraphe 101(2). exige que les navires qui n’ont pas de moyen de propulsion et qui ont une longueur de 24 m ou plus soient conformes au Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008 et aux Modifications canadiennes au Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008 (TP 7301)Transports Canada, TP 7301, Modifications canadiennes au Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008.. Le Recueil ne stipule pas de valeur pour la GM, mais il stipule une aire minimale sous la courbe GZ, entre un angle de bande de 0° et le pic de la courbe. Cette aire minimale ne peut être inférieure à 0,08 mètre-radian. Il existe également un angle de chavirement minimal de 20° s’appliquant aux chalands de 100 m ou moins.

En vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, les capitaines et les représentants autorisés sont responsables de s’assurer que le navire est en bon état de navigabilité pour le voyage prévu, entre autres assurer sa stabilité. Les exigences de stabilité du Recueil ne s’appliquent pas aux chalands de moins de 24 m de long, comme le Tasijuaq I et le Tasijuaq II.

1.11.3 Évaluation de stabilité et renseignements sur la stabilité

L’objectif sous-jacent de toute évaluation de stabilité est de déterminer si un navire dispose d’une réserve de stabilité suffisante pour exécuter les opérations normales. Une évaluation de stabilité est calculée pour un navire stationnaire en eau complètement calme (ce qu’on appelle la stabilité statique). Une évaluation de stabilité à l’état intact fixe les marges de sécurité d’un navire, comme la GM minimale et l’aire sous la courbe GZ, et elle constitue un outil utile pour guider les exploitants de navires. Toutefois, le fait d’obtenir un résultat positif à une évaluation de stabilité ne garantit pas une protection contre le chavirement.

Dans un état d’opération standard (état dynamique), des forces externes agissent sur un navire, tels que le vent, les vagues, le courant et l’eau sur le pont. Avec une combinaison chaland-remorqueur, il y a aussi des forces externes telles que la poussée produite par le remorqueur et la force descendante produite par le contact du remorqueur avec le chaland.

Le Tasijuaq n’avait pas fait l’objet d’une évaluation de stabilité et n’était pas tenu de le faire. Cependant, son plan d’aménagement structurel, créé par un cabinet de mécanique navale et d’architecture navale, comprend un dessin des 2 chalands, des renseignements sur la façon dont ils sont reliés et des notes indiquant certaines limites de stabilité. Bien que les caractéristiques hydrostatiques ne soient pas exigées par la réglementation, le plan précise les caractéristiques hydrostatiques et indique un tirant d’eau maximal de 1,18 m (franc-bord de 0,65 m) et un poids de cargaison maximal de 210 t. Le plan d’aménagement structurel était conservé au bureau à terre de la compagnie.

Le 28 octobre, alors qu’ils rédigeaient le rapport d’incident post-événement de la compagnie, le capitaine et le chef cargo du Sivumut ont calculé approximativement la GM du Tasijuaq telle qu’elle était au moment de l’événement, avec les informations incomplètes dont ils disposaient, et ont déterminé que la GM était alors de 1,35 m. Le 2 novembre, alors que les opérations de manutention des cargaisons pour le port d’Iqaluit étaient terminées et que le Tasijuaq était chargé à bord du Sivumut, le chef cargo a découvert un trou sur le bordé de fond avant du Tasijuaq I. On a alors supposé que de l’eau avait pénétré dans 1 compartiment de la coque, compromettant la stabilité du chaland. Le 8 novembre, les enquêteurs du BST et les membres de l’équipage du Sivumut ont trouvé un trou dans chaque chaland.

Le rapport d’incident post-événement établi par Transport Nanuk Inc. faisait état d’une GM d’au moins 1,12 m. Son rapport d’incident a déterminé que, entre autres facteurs, de l’eau était présente dans 2 des compartiments de la coque du chaland, ce qui avait créé un effet de carène liquide et fait chavirer le chaland. La compagnie a aussi embauché un tiers pour mener une enquête post-événement.

Le BST a effectué une analyse photographique pour évaluer la possibilité d’un effet de carène liquide causé par l’infiltration d’eau dans le Tasijuaq. Le BST a déterminé que le franc-bord du Tasijuaq au moment de l’événement était d’environ 0,08 m du côté bâbord, avec un gîte initial à bâbord estimé de 1° attribuables aux conteneurs décentrés. Dans l’ensemble, selon l’évaluation du BST, il n’y avait probablement pas de grandes quantités d’eau dans la coque du chaland; l’infiltration d’eau n’a donc pas eu d’incidence importante sur la stabilité du chaland.

Pour déterminer le rôle que la stabilité a pu jouer dans l’événement, le BST a effectué une évaluation de stabilité sur le Tasijuaq à l’aide des renseignements contenus dans le plan d’aménagement structurel et des mesures prises par le BST lors d’un examen du chaland. L’évaluation a été effectuée à l’aide des critères pertinents énoncés dans le Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008 et a permis de calculer la stabilité du chaland dans 3 conditions d’exploitation (plus de détails sur l’évaluation à l’annexe A).

L’évaluation de stabilité effectuée par le BST a donné une GM de 0,67 m et un angle de chavirement de 2,66°, et a révélé que le Tasijuaq était loin de respecter les critères de stabilité minimaux dans chacune des conditions d’exploitation examinées. Le fait de ne pas satisfaire à ces critères de stabilité ne signifie pas nécessairement qu’un navire chavirera soudainement lorsqu’il sera exploité dans ces conditions. Toutefois, dans l’événement à l’étude, le chaland était exploité avec une capacité de redressement grandement réduite après avoir donné de la bande sous l’effet de forces externes et courait un risque accru de chavirement.

1.12 Surveillance des conteneurs perdus et efforts de récupération

Selon le sondage annuel du World Shipping Council, 221 conteneurs ont été perdus en mer en 2023. À titre de comparaison, il y a eu une perte annuelle moyenne de 1061 conteneurs d’expédition entre 2021 et 2023. On estime qu’environ 33 % des conteneurs perdus en 2023 ont été récupérés.World Shipping Council, « World Shipping Council Releases Containers Lost at Sea Report – 2024 Update » (juin 2024), à l’adresse https://www.worldshipping.org/news/world-shipping-council-releases-containers-lost-at-sea-report-2024-update (dernière consultation le 5 septembre 2025).

Depuis 2016, 3 événements de perte de conteneurs ont été signalés au BST, dont le présent événement concernant le Sivumut. Les 2 autres événements ont eu lieu dans les eaux canadiennes au large de la côte ouest du Canada. En novembre 2016, le Hanjin Seattle a perdu 35 conteneurs, et en octobre 2021, le Zim Kingston a perdu 109 conteneurs. L’événement concernant le Sivumut est le premier signalé où plusieurs conteneurs ont été perdus en même temps dans la région de l’Arctique canadien, avec un total de 23 conteneurs passant par-dessus bord.

Les marchandises de ravitaillement par bateau sont d’une importance capitale pour les collectivités de l’Arctique canadien. Le voyage à l’étude était le dernier voyage de la saison de ravitaillement par bateau de 2023. C’était la dernière chance cette année-là pour les collectivités de l’Arctique de recevoir leurs marchandises, et pour le Sivumut de récupérer les conteneurs perdus, avant que la glace ne se forme et que le navire et l’équipage ne doivent retourner vers le sud.

La récupération des conteneurs perdus à la mer et de leur contenu est une opération complexe qui peut durer des années, voire des décennies. Les opérations de récupération sont affectées par divers facteurs, comme la question de savoir s’il est possible ou non de localiser les conteneurs et leur contenu, à quelle distance les conteneurs et leur contenu ont dérivé et si les conteneurs et leur contenu ont coulé ou flottent toujours. La profondeur de l’eau dans laquelle les conteneurs ont coulé a aussi une incidence sur les opérations de récupération.Les résultats des sondages effectués par l’Australian Maritime Safety Authority indiquent que la profondeur à laquelle les conteneurs peuvent être récupérés varie en fonction de plusieurs facteurs. À la suite de la perte de conteneurs du YM Efficiency au large de la côte australienne, des conteneurs ont été récupérés à des profondeurs allant de 100 m à 130 m (Source : Australian Maritime Safety Authority, « MV YM Efficiency - final survey results » (30 juillet 2018), à l’adresse https://www.amsa.gov.au/sites/default/files/2023-11/sd1004544197_mv_ym_efficiency_containers_30072018_1100_survey_results_fi.pdf [dernière consultation le 5 septembre 2025]). La complexité des opérations de récupération est aggravée par les conditions dans l’Arctique canadien, où les ressources sont limitées.

Au cours de la saison de ravitaillement par bateau de 2024, les efforts de récupération suivants ont été déployés :

- Un tiers a été embauché pour localiser les conteneurs manquants à l’aide d’un véhicule sous-marin téléguidé.

- Les coordonnées de certains des conteneurs localisés par le véhicule sous-marin téléguidé ont été communiquées à Transport Nanuk Inc.

- L’un des 7 conteneurs manquants a été trouvé aux coordonnées indiquées et a été récupéré par un entrepreneur en sauvetage maritime.

Transport Nanuk Inc. entend poursuivre les opérations de récupération en août 2025.

1.12.1 Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

Au Canada, la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, qui est entrée en vigueur le 30 juillet 2019, donne au gouvernement fédéral le pouvoir d’obliger les propriétaires de navires à récupérer les conteneurs qui ont été perdus à la mer et leur contenu, une fois que l’existence d’un danger a été établieTransports Canada, « Aperçu de la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves de 2007 », à l’adresse https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/politiques/apercu-convention-internationale-nairobi-enlevement-epaves-2007 (dernière consultation le 5 septembre 2025).. La Loi incorpore au droit canadien la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007. En vertu de la Loi, le terme « épave » désigne « [l’]équipement, [l’]approvisionnement, [la] cargaison ou toute autre chose qui se trouve ou se trouvait à bord d’un bâtiment et qui a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou est à la dérive ».Transports Canada, L.C. 2019, ch. 1, Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (modifiée le 28 août 2019), partie 2, article 27. Cette définition est cohérente avec la définition d’une épave selon la Convention.

Dans la zone économique exclusive du CanadaLa zone économique exclusive du Canada s’étend généralement sur 200 milles marins au-delà de la mer territoriale du Canada., les propriétaires de navires sont responsables des coûts d’enlèvement des épaves qui représentent un danger pour l’environnement, l’infrastructure, la santé, la sécurité ou le bien-être du public et la navigation sécuritaire. Les propriétaires de navires doivent également assumer les coûts des mesures correctives prises par les agents fédéraux. La période de responsabilité s’étend sur 3 ans après qu’il est établi que l’épave représente un danger, jusqu’à concurrence de 6 ans suivant l’événement maritime qui a causé l’épaveLa Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves est intégrée dans la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux à l’annexe 1. En ce qui concerne la période de responsabilité, l’article 23 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux fait référence aux limites fixées dans la Loi sur la responsabilité en matière maritime, partie 6, section 2, article 77, alinéa 6a).. Les propriétaires de navires ont également certaines obligations en matière de signalement, de localisation et de marquage des épaves.Transports Canada, L.C. 2019, ch. 1, Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (modifiée le 28 août 2019), partie 1, articles 19, 20 et 21.

Le Programme de protection de la navigation de TC assure la gestion des obstructions dans les eaux navigables ainsi que la protection des eaux navigables et des collectivités riveraines contre les épaves.

La partie 1 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux exige que les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui se trouvent dans les eaux canadiennes et dans la zone économique exclusive du Canada aient à leur bord un certificat selon la Convention sur l’enlèvement des épavesIbid., partie 1, article 24.. Le certificat constitue la preuve que le navire est assuré ou qu’il est couvert par une garantie financière pour les coûts liés à l’enlèvement d’épaves. La délivrance de ces certificats aux navires canadiens et aux navires étrangers immatriculés dans des pays où la Convention n’est pas en vigueur incombe à la Sécurité et sûreté maritimes de TC. Les navires sans certificat valide ne sont pas autorisés à entrer dans les ports situés dans les eaux canadiennes ou à en sortir, et ils peuvent faire l’objet de mesures d’application de la loi, y compris l’immobilisation du navire et l’imposition d’amendes.

Le Sivumut était titulaire d’un certificat selon la Convention sur l’enlèvement des épaves en cours de validité. Puisque le Qimmiq et le Tasijuaq ont chacun une jauge brute inférieure à 300, ils ne sont pas tenus d’avoir un certificat selon la Convention sur l’enlèvement des épaves. Cependant, selon la partie 2 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, les conteneurs tombés du Tasijuaq sont considérés comme des épavesIbid., partie 2, article 27.. Par conséquent, le propriétaire des épaves est responsable de la récupération et de tous les coûts associés qui sont engagés.

1.12.2 Garde côtière canadienne

La Garde côtière canadienne (GCC) « est l’organisme fédéral responsable d’assurer une intervention adaptée pour tous les déversements provenant de navires […] dans les eaux canadiennes […]« Garde côtière canadienne Niveaux de service 2024 », à l’adresse https://publications.gc.ca/collections/collection_2024/mpo-dfo/Fs154-9-2024-fra.pdf (dernière consultation le 8 septembre 2025).».

La GCC est chargée de veiller à ce que les navires et les propriétaires interviennent en conformité avec la LMMC 2001 et la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux. Dans l’exercice de son mandat, la GCC peut ordonner aux propriétaires de navires de prendre des mesures et les tenir responsables des coûts de gestion de leurs navires dangereuxGarde côtière canadienne, « Sanctions en cas de non-conformité », à l’adresse https://www.ccg-gcc.gc.ca/awah-ienad/owner-responsibility-responsabilite-proprietaire-fra.html (dernière consultation le 23 septembre 2025).. Cependant, le mandat de la GCC n’exige pas de cerner et d’évaluer les dangers pour la sécurité auxquels est exposé l’équipage participant à la gestion des navires dangereux. La GCC assure également la mise en conformité, et peut imposer des sanctions administratives pécuniaires aux propriétaires qui ne remplissent pas leurs obligations conformément à la LMMC 2001 et à la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereuxIbid..

Le 28 octobre, un document officiel d’avis et demande d’intention a été envoyé au capitaine du Sivumut au nom de la GCC. On y trouvait une description détaillée des mesures à prendre pour récupérer les conteneurs conformément à la LMMC 2001 et à la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux. Étant donné que l’équipage récupérait déjà les conteneurs, la GCC était satisfaite des mesures entreprises. Le 29 octobre, alors que 16 conteneurs avaient été sortis de l’eau et qu’il restait 7 conteneurs dans la baie Frobisher, la GCC a demandé à la compagnie un plan de récupération des 7 conteneurs engloutis.

Le 10 novembre, NEAS a présenté son plan de récupération définitif pour la saison de ravitaillement par bateau de 2024 à la GCC; le plan a été approuvé.

Fait établi : Autre

La GCC ne surveillait l’opération de récupération du Sivumut que du point de vue de la protection de l’environnement, puisque son mandat n’exige pas de cerner et d’évaluer les dangers pour la sécurité de l’équipage.

1.13 Système de gestion de la sécurité

Un système de gestion de la sécurité (SGS) est un cadre reconnu à l’échelle internationale qui permet aux compagnies de cerner les dangers, de gérer les risques et d’améliorer la sécurité de leurs activités, idéalement avant qu’un accident survienne. Un SGS mobilise les employés de tous les niveaux d’un organisme et favorise une approche logique de la reconnaissance des dangers, de l’évaluation des risques et de leur atténuation. Il comprend un ensemble de documents, préparé par le propriétaire de navire ou son représentant autorisé avec le concours de ses capitaines et équipages, afin d’établir :

- des procédures pour cerner les dangers et gérer le risque;

- des procédures et des listes de vérification pour les opérations du navire;

- des procédures d’entretien du navire et de son équipement;

- des procédures de documentation et de tenue de dossiers;

- des procédures de préparation et de réaction aux situations d’urgence;

- des exercices, de la formation et de la familiarisation pour l’équipage du navire.

La gestion des risques en vertu d’un SGS est un cycle continu qui aide les entreprises et les exploitants de navires à déterminer les dangers ainsi qu’à évaluer et à atténuer les risques existants et potentiels, et à en assurer le suivi. L’un des objectifs principaux d’un SGS consiste à assurer l’exploitation sécuritaire d’un navire, ce qui se fait en évaluant tous les risques cernés qui sont liés au navire, au personnel et à l’environnement, ainsi qu’en établissant les mesures de protection appropriées. La qualité de la gestion des risques dépend de l’exhaustivité avec laquelle les dangers sont cernés. La capacité à détecter et à cerner les dangers dépend en particulier de la communication des renseignements relatifs à la sécurité entre le niveau opérationnel (le capitaine et l’équipage) et le niveau organisationnel (la direction) d’une organisation.J. Reason, Managing the Risks of Organizational Accidents (Ashgate, 1997), p. 197.

Pour être efficace, un SGS doit être propre au navire. Des mesures doivent être mises en place pour que l’entreprise puisse intervenir à tout moment à la suite de dangers, d’accidents et de situations d’urgence concernant ses naviresC. Kuo, Safety Management and its Maritime Application (Nautical Institute, 2007), p. 93.,Organisation maritime internationale, Code international de gestion de la sécurité (2018), partie A, section 8 : Préparation aux situations d’urgence..

Le Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) établit une norme internationale sur l’exploitation sûre des navires et la prévention de la pollution. La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1974) oblige tous les navires assujettis à la Convention à adopter un SGS qui est conforme au Code ISM. Le Code ISM exige qu’avant que l’équipage ne se livre à une activité, tous les dangers soient cernés, évalués et atténués à l’aide de procédures. Cela est particulièrement important dans le cas de situations d’urgence ou de tâches non courantes comme les opérations de récupération de conteneurs.

1.13.1 Gestion de la sécurité à Transport Nanuk Inc.

Au moment de l’événement, un SGS n’était pas exigé pour les navires nationaux comme le Sivumut et le remorqueur QimmiqLe Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime a été publié en juillet 2024. La partie 6 du règlement expose en détail la date d’entrée en vigueur de la réglementation pour les navires comme le Qimmiq et le Sivumut..

Bien que la réglementation ne l’exigeait pas, Transport Nanuk Inc. avait mis en place pour ses navires un SGS, qui était certifié et vérifié par Lloyd’s Register. La société détenait également un document de conformité qui avait été délivré par Lloyd’s Register le 3 mai 2023.

Au moment de l’événement, le Sivumut détenait un certificat provisoire de gestion de la sécuritéUn certificat provisoire de gestion de la sécurité a été délivré parce que le Sivumut était un nouveau navire canadien., valide durant 6 mois, que Lloyd’s Register avait délivré le 17 juin 2023 à la suite d’une vérification provisoire. Une vérification provisoire est une vérification préliminaire au cours de laquelle un auditeur monte à bord d’un navire et confirme qu’un SGS existe et qu’il est disponible, numériquement ou en version papier, pour tous les membres de l’équipage. La vérification provisoire ne comporte pas d’examen ni de vérification du contenu du SGS. Les opérations de transbordement de cargaison ne faisaient pas partie du champ d’application de la vérification provisoire.

1.13.1.1 Manuels de gestion de la sécurité de Transport Nanuk Inc.

Le SGS de Transport Nanuk Inc. se compose de plusieurs manuels : le Manuel de gestion de la sécurité, le Manuel de gestion des navires, le Manuel des procédures opérationnelles, le Manuel de santé et sécurité, le Safety Training Manual et le Polar Water Operational Manual.

Pour faciliter le changement de pavillon semestriel du Sivumut, le Manuel de la gestion de la sécurité de Transport Nanuk Inc. est fondé sur le manuel du SGS de l’affréteur hivernal du navire, Spliethoff, et il comprend donc bon nombre des exigences du Code ISM, y compris une procédure pour les opérations de manutention des cargaisons et les évaluations des risques connexes. Le SGS n’englobe pas le transbordement de cargaison propre aux opérations typiques de ravitaillement par bateau dans l’Arctique, mais il comprend 3 listes de vérification qui englobent la vérification de l’équipement de sécurité et les travaux d’entretien des remorqueurs et des chalands, y compris le chargement de cargaison sur un chaland (voir l’annexe B).

Le SGS de Transport Nanuk Inc. ne comprend pas de procédures consignées ni de lignes directrices établies portant expressément sur la récupération de conteneurs d’expédition, et il n’intègre pas non plus de document d’évaluation des risques portant sur les dangers potentiels associés aux opérations de récupération.

1.13.1.2 Recensement des dangers et évaluations des risques par NEAS

NEAS a mis en place un programme de prévention des dangers qui est exposé en détail dans un document intitulé Occupational Health and Safety Hazard Prevention Program- SHIPS. Le programme et le document connexe sont produits par le service des opérations de navires (Arctique) de NEAS pour aider les gestionnaires et l’équipage à bord des navires de Transport Nanuk Inc. à se conformer aux exigences de la partie II du Code canadien du travail et à toute la réglementation connexe.

Le document comprend une liste de dangers et une liste de mesures correctives pour certains de ces dangers. Dans cette section, 180 dangers sont recensés, dont 45 sont décrits directement dans le document et 135 figurent dans des documents distincts d’analyse de la sécurité des tâches, qui sont accessibles par des hyperliens redirigeant les utilisateurs vers un programme interactif d’analyse des risques appelé Cloud Fleet.

Moins de 10 des dangers recensés concernent les opérations de ravitaillement par bateau. Le document d’analyse de la sécurité des tâches intitulé JSA 177 - Ship/shore tugs and barge transit (JSA 177), qui n’est accessible que par un hyperlien, recense, sous forme de liste de vérification, le risque de collision d’un remorqueur et/ou d’un chaland avec un autre navire ou objet en raison du fait que le chaland chargé réduit la visibilité du conducteur du remorqueur. Les moyens de défense énumérés comprennent le fait d’affecter un assistant de remorqueur à l’avant de la cargaison sur le chaland pour maintenir la vigie au besoin et communiquer au conducteur du remorqueur des renseignements utiles à la navigation.

Le document JSA 177 recense aussi le risque qu’une personne tombe à l’eau pendant le passage du remorqueur au chaland et vice-versa, et il mentionne l’installation, sur un gilet de sauvetage, d’une balise de personne à la mer reliée au système d’identification automatique (AIS) comme moyen de défense.

Le document JSA 177 recense également le chavirement des remorqueurs et des chalands comme un danger présent pendant le transport. Les moyens de défense contre ce risque comprennent l’inspection et l’entretien des remorqueurs, le port d’une balise de personne à la mer reliée à l’AIS, ainsi que la connaissance des prévisions météorologiques.

Le programme de prévention des dangers de NEAS ne fournit pas d’indications à l’équipage sur la manière de détecter et d’évaluer les dangers qui ne sont pas recensés dans le document du programme. L’enquête n’a pas permis de déterminer le processus d’élaboration d’une nouvelle analyse de la sécurité des tâches.

L’équipage du Sivumut a effectué une évaluation des risques associés au chargement de cargaison sur les chalands et l’a consignée; le capitaine a examiné la matrice d’évaluation des risques le 23 octobre 2023. L’évaluation n’a pas été effectuée conformément au programme de prévention des dangers de NEAS; toutefois, elle a permis de cerner des dangers comme des dommages à la cargaison, au navire ou à d’autres biens, ou encore des blessures au personnel subies pendant la manipulation de l’équipement, ainsi qu’une familiarisation insuffisante de l’équipe de cargaison. L’évaluation des risques ne tenait pas compte du franc-bord disponible ni de la stabilité du chaland.

1.14 Manuel d’assujettissement de la cargaison

Un manuel d’assujettissement de la cargaison fournit des directives pour l’utilisation adéquate du système d’arrimage de conteneurs et pour l’évaluation des forces agissant sur les conteneurs. Les manuels d’assujettissement de la cargaison sont élaborés séparément pour chaque navire par des sociétés spécialisées, puis révisés et approuvés par les sociétés de classification. La présence d’un manuel d’assujettissement de la cargaison est obligatoire sur tous les types de navires transportant des cargaisons autres que des chargements de vrac solide ou liquide.Organisation maritime internationale, MSC.1/Circ. 1353, Directives révisées pour l’élaboration du Manuel d’assujettissement de la cargaison, révision no 2 (7 décembre 2020), paragraphe 3. Cette exigence est intégrée et appliquée via le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement du CanadaTransports Canada, DORS/2007-128, Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (modifié le 31 octobre 2021), Partie 1, section 1, article 105..

Les manuels d’arrimage des cargaisons doivent être élaborés en tenant compte du Recueil de règles pratiques pour la sécurité de l’arrimage et de l’assujettissement des cargaisons (Recueil CSS) de l’Organisation maritime internationale, qui constitue une norme internationale pour la sécurité de l’arrimage et de l’assujettissement des cargaisons. Le Recueil CSS fournit une orientation sur l’arrimage et l’assujettissement des conteneurs transportés sur le pont de navires qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin, comme le Tasijuaq. Le Recueil CSS recommande que le 1er niveau de conteneurs, lorsqu’il ne repose pas sur des dispositifs de gerbage, soit arrimé sur du bois (fardage). Il recommande également d’utiliser des dispositifs de blocage au moment du gerbage des conteneurs, comme des cônes ou une aide au gerbage similaire. Pour l’assujettissement de la cargaison, le Recueil CSS recommande diverses techniques d’arrimage employant des câbles, des cordes ou des chaînesOrganisation maritime internationale, résolution A.714(17), Recueil de règles pratiques pour la sécurité de l’arrimage et de l’assujettissement des cargaisons (1991), chapitre 5..

Conformément au Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement du Canada, le Sivumut transporte à son bord un manuel d’assujettissement de la cargaison approuvé. Le Tasijuaq n’a pas de manuel d’assujettissement de la cargaison, et le règlement ne l’exige pas car il effectue des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

Au cours des opérations de transbordement, il était courant par temps favorable, que l’équipe de cargaison place la cargaison sur les chalands sans l’assujettir, sans placer de bois de fardage sous les conteneurs et sans installer de cônes de gerbage entre les niveaux de conteneurs.

1.15 La dérive des pratiques et ses risques

La dérive des pratiques peut être définie comme l’écart entre le « travail tel qu’imaginé » et le « travail tel que réellement réalisé ».D. Maurino, « Why SMS: An Introduction and Overview of Safety Management Systems », document de discussion 2017-16, préparé pour le Forum international des transports de l’OCDE (août 2017), p. 13 et 14. Elle représente la divergence entre le rendement de base attendu et le rendement opérationnel réel. Cette dérive réduit les marges de sécurité et augmente les risques opérationnels. La surveillance des opérations dans le cadre du SGS est essentielle pour déceler la dérive des pratiques et la corriger afin d’éviter de dépasser les marges de sécurité.

Le risque est fonction de la probabilité et des conséquences. La perception du risque est la reconnaissance du risque inhérent dans une situation. La perception du risque peut être modifiée par les expériences antérieures, et les situations qui présentent un niveau de risque élevé pour 1 personne peuvent sembler ne poser qu’un faible risque pour une autre.M. Martinussen et D. R. Hunter, Aviation Psychology and Human Factors, 2e édition (Taylor & Francis Group, 2018), p. 297 à 301. De plus, les personnes qui ont vécu des événements plus dangereux ont tendance à avoir une perception plus faible des risques.Ibid. De même, les personnes qui effectuent à plusieurs reprises des activités dangereuses avec peu ou pas de répercussions négatives peuvent devenir désensibilisées ou habituées au niveau de risque élevé. Des problèmes surviennent lorsque les risques perçus ne correspondent plus aux risques réels associés à une activité.

Transport Nanuk Inc. ne disposait pas de procédures écrites précisant le poids de cargaison maximal et le franc-bord minimal de ses chalands ou de directives quant au chargement des chalands. La direction à terre comptait sur l’expérience des membres de l’équipe de cargaison, et s’attendait à ce qu’ils appliquent les pratiques exemplaires en matière de transport maritime. Toutefois, au cours des années, plusieurs pratiques non sécuritaires se sont établies : le nombre de conteneurs chargés sur chaque chaland a augmenté, ce qui réduisait parfois le franc-bord du chaland jusqu’à ce qu’il affleure le niveau de l’eau; un assistant de remorqueur était posté sur le dessus de la cargaison pendant qu’un chaland était en mouvement; et le fardage sous les conteneurs n’était que rarement utilisé.

Lorsque des pratiques non sécuritaires se poursuivent sans conséquences négatives, et souvent avec des résultats positifs comme un voyage réussi ou des clients satisfaits, ces pratiques peuvent être perçues comme rationnelles et peuvent en fin de compte devenir normalisées.

1.16 Supervision

La supervision est un contrôle administratif qui soutient ou renforce l’utilisation de notions enseignées lors de la formation, le respect des procédures, le choix des priorités, le maintien d’une charge de travail adéquate, la prévention d’un niveau de fatigue élevé, ainsi que l’engagement et la motivation. La supervision peut avoir un impact important sur de nombreux facteurs qui influencent les comportements en milieu de travail.

Même s’il s’agit d’un aspect clé de la sécurité, l’efficacité de la supervision peut être compromise si un superviseur prend un rôle actif dans les opérations en cours. Cela limite la capacité du superviseur de surveiller efficacement l’ensemble des opérations, puisque son attention est dirigée sur les tâches qu’il est en train d’accomplir.

Comme l’information disponible dans l’environnement de travail est vaste et que le traitement de l’information se fait en continu, l’information moins importante doit être dépriorisée au profit de celle qui est essentielle à la tâche en cours. En outre, bien que l’on puisse diriger rapidement notre attention d’une source d’information à une autre, il n’est possible de traiter qu’une source d’information à la fois. Effectuer plusieurs tâches simultanément entraîne une diminution de la performance pour chacune des tâches.

Le BST a déjà enquêté sur d’autres événementsRapports d’enquête sur la sécurité du transport maritime M22C0005, M21C0265, M20C0101 et M18P0257 du BST. traitant de la supervision sur le lieu de travail.

1.17 Possibilités de survie

L’immersion dans l’eau froide peut rapidement devenir mortelle. Le premier danger est le choc dû au froid, qui se produit lorsque la température de la peau chute soudainement pendant l’immersion dans l’eau froide. Cette exposition soudaine, surtout celle du visage, déclenche un réflexe d’inspiration, de l’hyperventilation et une ingestion d’eau involontaire. En conjonction avec ces facteurs, le rythme cardiaque s’accélère jusqu’à atteindre un niveau dangereux, ce qui peut provoquer un arrêt cardiaque ou une arythmieJ. Brooks au nom de Transports Canada, TP13822F, La survie en eaux froides : rester en vie (2003).,F. Golden et M.J. Tipton, « Essentials of Sea Survival » (Human Kinetics, 2002).,M. J. Tipton, C. Eglin, M. Gennser et F. Golden, « Immersion Deaths and Deterioration in Swimming Performance in Cold Water », Lancet, vol. 354, no. 9179 (1999), p. 626 à 629.. L’incapacité s’ensuit, car les muscles et les nerfs se refroidissent progressivement jusqu’à ce que les membres deviennent inutilisablesNational Center for Cold Water Safety, « Stage 2: Physical Incapacitation », à l’adresse https://www.coldwatersafety.org/physical-incapacitation (dernière consultation le 11 août 2025)..

L’hypothermie s’installe lorsque la température centrale du corps chute par rapport à sa température normale de 37 °C; l’hypothermie est dite légère lorsque la température du corps se situe entre 32 °C et 35 °C, moyenne lorsque la température du corps se situe entre 28 °C et 32 °C, et grave lorsque la température du corps chute en dessous de 28 °CH. Duong, G. Patel, « Hypothermia », StatPearls Publishing, PMID: 31424823 (2023).. Les dangers combinés du choc dû au froid, de l’incapacité et de l’hypothermie augmentent le risque d’inhalation d’eau et de noyade. Une personne immergée dans une eau à moins de 5 °C sans vêtement de protection peut généralement survivre pendant moins de 1 heureJ. Brooks au nom de Transports Canada, TP13822F, La survie en eaux froides : rester en vie (2003)..

Un VFI sert d’aide à la flottaison et à la flottabilité, facilite le redressement automatique, réduit le risque d’épuisement et diminue considérablement le risque de noyadeIbid.. Récupérer une personne dans l’eau est exigeant sur le plan physique, surtout si la personne est inconsciente; le port d’un VFI peut aider à repêcher la personne.

Dans l’événement à l’étude, la température de l’eau enregistrée par le navire était d’environ 2 °C. Environ 20 minutes après avoir été secouru, alors qu’il se trouvait dans l’ambulance, l’assistant du remorqueur avait une température corporelle mesurée de 35,4 °C. L’assistant du remorqueur avait passé environ 8 minutes dans l’eau avant d’être repêché. Il portait plusieurs couches de vêtements de travail et son VFI autogonflant s’était gonflé.

Fait établi : Autre

Le port d’un VFI a réduit le risque de noyade de l’assistant du remorqueur et a facilité sa récupération dans l’eau froide. La récupération rapide (dans un délai d’environ 8 minutes) a permis d’éviter à l’assistant du remorqueur de subir une hypothermie grave et potentiellement mortelle.

Ni les conducteurs ni les assistants de remorqueur ne portaient de balise de personne à la mer reliée à l’AIS, malgré que l’analyse de la sécurité des tâches de la compagnie indique que les membres d’équipe de cargaison devraient porter une balise de personne à la mer reliée à l’AIS quand ils transbordent la cargaison du navire à la terre. L’enquête n’a pas permis de déterminer si les balises de personne à la mer reliées à l’AIS étaient à la disposition de l’équipe de cargaison au moment de l’événement. Le même document d’analyse de la sécurité des tâches indique que la compagnie doit fournir aux membres d’équipe des vêtements qui protègent contre l’hypothermie et les engelures. Des vestes de flottaison, qui assurent la flottabilité et la protection thermique, étaient offertes sur d’autres navires de la flotte, mais pas sur le Sivumut.

1.18 Événements connexes

En plus de cet événement, le BST est au courant de 25 autres événements concernant des opérations de manutention des cargaisons qui ont eu lieu dans l’Arctique canadien depuis 2000. Certains de ces événements concernaient des personnes passées par-dessus bord; d’autres, des collisions; et d’autres encore, l’exploitation de chalands.

Depuis 2003, 31 incidents de chavirement de chaland ont été signalés au BST. L’événement à l’étude concernant le Tasijuaq est le 1er cas signalé de chavirement d’un chaland dans la région de l’Arctique canadien.

1.19 Liste de surveillance du BST

La Liste de surveillance du BST énumère les principaux enjeux de sécurité qu’il faut s’employer à régler pour rendre le système de transport canadien encore plus sûr.

La gestion de la sécurité figure sur la Liste de surveillance 2022. Comme le démontre l’événement à l’étude, les opérations qui ne sont pas visées par un SGS risquent davantage de conduire à des problèmes opérationnels et à des accidents. Le SGS ne traitait pas des dangers et des problèmes particuliers que cet événement a mis au jour, et il était inefficace pour les opérations de ravitaillement par bateau dans l’Arctique.

Pour assurer la sécurité de l’équipage, du navire et de l’environnement, il est impératif que les organismes de réglementation, les organismes reconnus, les représentants autorisés et les exploitants des navires reconnaissent la nature critique de la gestion de la sécurité et prennent des mesures pour s’assurer qu’elle est mise en œuvre efficacement à tous les niveaux.

MESURES À PRENDRE L’enjeu de la gestion de la sécurité dans le transport maritime demeurera sur la Liste de surveillance jusqu’à ce que

|

1.20 Rapports de laboratoire du BST

Le BST a produit le rapport de laboratoire suivant dans le cadre de la présente enquête :

- LP010-2024 – Photo Analysis [Analyse de photos]

2.0 Analyse

Le 27 octobre 2023, les chalands Tasijuaq I et Tasijuaq II, reliés ensemble et exploités comme un seul chaland (le Tasijuaq), étaient utilisés pour le transbordement de cargaison du navire de charge Sivumut vers le port d’Iqaluit (Nunavut). Le Tasijuaq a chaviré, entraînant la chute à l’eau de 1 membre d’équipage et de 23 conteneurs. Le membre d’équipage a été repêché et transporté dans un hôpital local où il a reçu des soins pour son hypothermie et d’autres blessures. La présente analyse portera sur la stabilité du Tasijuaq, les opérations de transbordement de cargaison et la gestion de la sécurité dans l’Arctique, l’identification des dangers et l’évaluation des risques, ainsi que les possibilités de survie.

2.1 Stabilité du chaland

La stabilité est la capacité d’un navire à se redresser. En vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, les capitaines et les représentants autorisés sont responsables de s’assurer que le navire est en bon état de navigabilité pour le voyage prévu, en veillant entre autres à sa stabilité. Bien que les chalands comme le Tasijuaq I et le Tasijuaq II ne soient pas tenus de faire l’objet d’une évaluation de stabilité, ils doivent, comme tous les navires, présenter une stabilité suffisante pour entreprendre leurs opérations prévues. Les limites de stabilité sont déterminées par une évaluation de stabilité. L’évaluation consiste à comparer le navire à certains critères de stabilité afin de fournir des indications à l’équipage sur la façon de déterminer la charge maximale du navire et le franc-bord acceptable.

Le BST a effectué une évaluation de stabilité du Tasijuaq en appliquant les critères pertinents contenus dans le Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008. L’évaluation réalisée par le BST a démontré que le chaland dans son ensemble, lorsqu’il était chargé de 24 conteneurs pesant au total 342 t, était exploité hors des limites de stabilité établies par le Recueil (c.-à-d. qu’il était chargé au-delà de sa capacité de 210 t) et que sa capacité de se redresser était compromise (Annexe A).

Dans le cadre de son évaluation de stabilité du navire, le BST a examiné différentes conditions d’exploitation à l’état statique. Avec une gîte bâbord initiale estimée à 1° causée par les conteneurs décentrés, l’évaluation a indiqué une hauteur métacentrique (GM) de 0,67 m et un angle de chavirement de 2,66°. Ces résultats révèlent que le Tasijuaq avait une plage de stabilité considérablement limitée, dans laquelle une bande de 2,66° entraînerait probablement un chavirement. En revanche, le Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008 indique que les chalands d’une longueur de 100 m ou moins doivent conserver une plage de stabilité d’au moins 20°.

Au moment de l’événement, le Tasijuaq naviguait dans un état dynamique, sous l’influence de forces externes comme le vent, les vagues, le courant, la poussée produite par le remorqueur Qimmiq et l’eau qui balayait le pont en raison du faible franc-bord. Avec une plage de stabilité aussi limitée, la capacité du chaland à résister aux effets cumulatifs des forces externes présentes à ce moment-là était compromise.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs