Chavirement

Bateau de sauvetage 1864

Au large de l’île au Diable

Montréal (Québec)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Résumé

Le 17 octobre 2021, le bateau de sauvetage 1864 du Service de sécurité incendie de Montréal, avec 4 pompiers à son bord, a été dépêché pour porter secours à une embarcation de plaisance en panne de moteur qui dérivait vers les rapides de Lachine à Montréal (Québec). Le bateau de sauvetage a tenté de remorquer l’embarcation de plaisance dans les rapides. Lors de l’opération, le bateau de sauvetage a subitement chaviré et les 4 pompiers sont tombés à l’eau. Trois pompiers ont été récupérés et ont reçu des soins pour l’hypothermie. Les premiers intervenants, le Service de police de la Ville de Montréal, les hélicoptères des Forces armées canadiennes, et la Sûreté du Québec ont aidé aux recherches du pompier manquant. Les recherches se sont poursuivies jusqu’au lendemain, où le corps du pompier a été localisé et récupéré.

1.0 Renseignements de base

1.1 Fiches techniques des bâtiments

| Bâtiment | Bateau de sauvetage 1864 | Embarcation de plaisance |

|---|---|---|

| Numéro matricule | C16264QC | Propriétaire privé |

| Pavillon | Canada | Canada |

| Type | Bateau de travail / sauvetage | Embarcation de plaisance |

| Jauge brute | 4,61 | 4,99 (jauge non-calculée) |

| Matériau de construction | Plastique renforcé | Plastique renforcé |

| Longueur | 6,40 m | 5,80 m |

| Largeur | 2,60 m | Inconnu |

| Construction | 2009, Rosborough Boats, Halifax (Nouvelle-Écosse) | Tempest Boats |

| Propulsion | Un moteur diesel Steyr de 173 kW entraînant un système de propulsion par réaction Hamilton | Un moteur en-bord/hors-bord à essence Mercury de 89 kW |

| Équipage | 4 | 2 |

| Propriétaire enregistré | Ville de Montréal – Services des incendies | Propriétaire privé |

| Représentant autorisé (RA) | Ville de Montréal – Services des incendies | Sans objet |

1.2 Descriptions des bâtiments

1.2.1 Bateau de sauvetage 1864

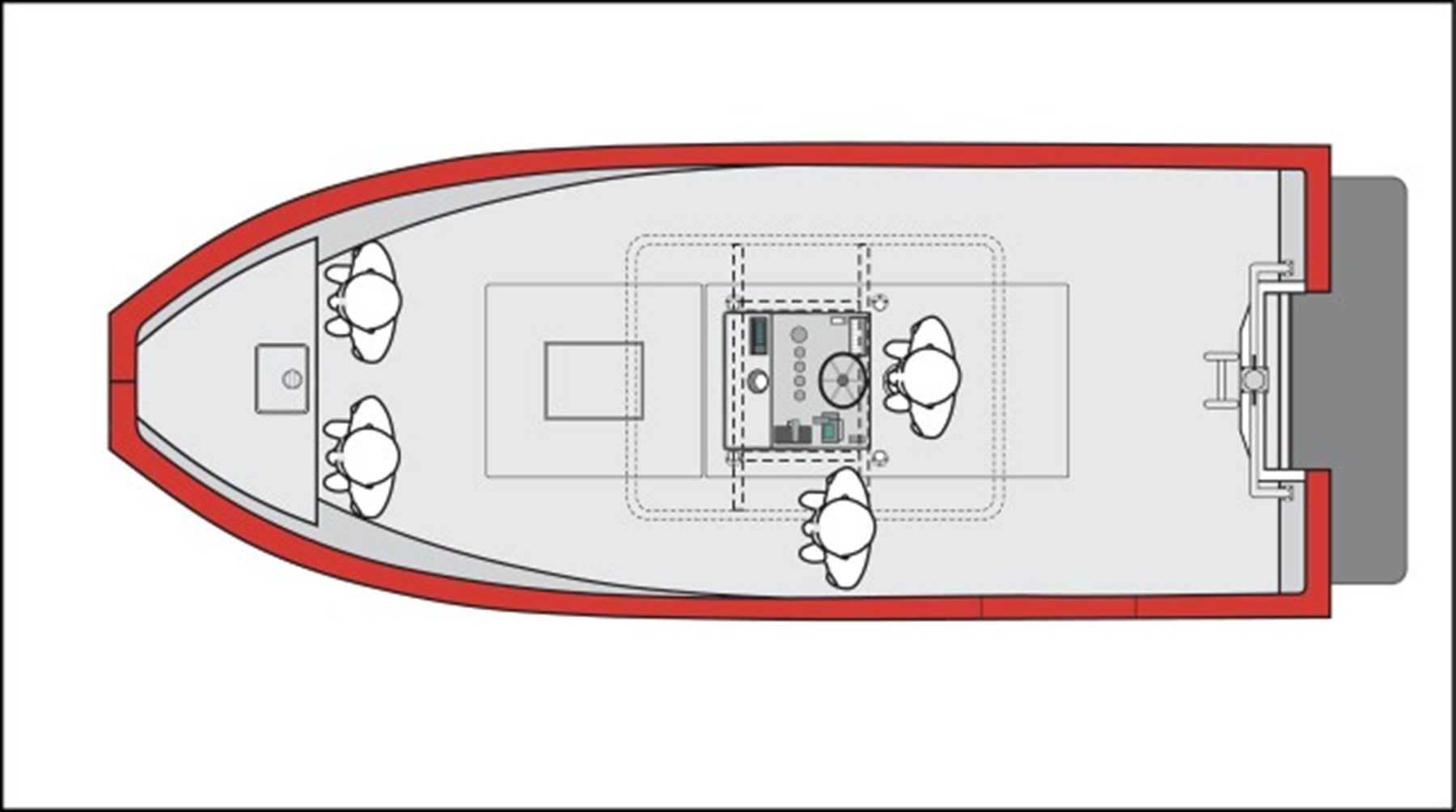

Le bateau de sauvetage 1864 faisait partie d’une série de 8 bateaux identiques, de modèle HammerHead RFV-22, achetés par le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) en 2008-2009, et destinés à son programme de sauvetage nautique.

Le bateau de sauvetage 1864 était construit en plastique renforcé avec âme en fibre de verre et mousse. La coque était en forme de V profond et comprenait un tableau arrière. La flottaison positive était assurée par de la mousse disposée sous le pont. Les côtés de la coque avaient une hauteur au-dessus du niveau du pont allant de 67 cm à l’arrière jusqu’à 74 cm à l’avant, et formaient un grand coffre. Deux dalots autovideurs étaient installés de chaque côté du tableau arrière au niveau du pont.

Le moteur en-bord était protégé par un tambour et la propulsion se faisait par réaction (hydrojet). À l’arrière du tambour se trouvait un enrouleur de câble de remorque et une bitte de remorquage (figure 1).

La console de pilotage était protégée par un toit en fibre de verre soutenu par un cadre en aluminium et l’espace debout était de 88 cm de largeur par 36 cm de profondeur par 200 cm de hauteur. La console était équipée d’un écran multifonction qui pouvait afficher l’image radar, la profondeur, ou la carte électronique incluant la position satelliteNote de bas de page 1; d’un échosondeur; d’un radiotéléphone de haute fréquence (VHF); d’un émetteur-récepteur-radio sur une bande de communication réservée aux services d’urgence de Montréal; d’un compas magnétique; et d’un coupe-circuit moteur avec cordon de sécurité.

Une plate-forme en aluminium était fixée sur l’extérieur du tableau, au-dessus du système de propulsion. Le bateau de sauvetage avait été construit avec une porte latérale, mais celle-ci avait été condamnéeNote de bas de page 2, ce qui signifiait que le bateau avait maintenant une hauteur de franc-bord de 63 cm au-dessus de la ligne de flottaison en condition de pleine charge.

1.2.1.1 Stabilité

Dans le cadre de l’enquête M09L0068 du BST sur le chavirement du bateau de sauvetage 1815 du SIM le 1er mai 2009, le BST a analysé l’évaluation de la stabilité et de la flottabilité initiale d’un HammerHead RFV-22 effectuée en fonction de la norme ISO 12217-1. Cette évaluation de la stabilité a permis de déterminer que le bateau de sauvetage 1815 avait une charge totale maximale de 1007 kgNote de bas de page 3. Dans l’événement à l’étude, la charge du bateau de sauvetage 1864 était d’environ 840 kg.

1.2.2 Embarcation de plaisance

L’embarcation de plaisance avait été achetée la journée même de l’événement. L’embarcation était munie d’un moteur à essence Mercury de 89 kW entraînant une hélice. L’embarcation était équipée de feux de navigation et d’un klaxon et avait à son bord des vestes de sauvetage, une ancre avec câble, une ligne d’attrape flottante, une lampe de poche étanche et une rame. L’embarcation avait été achetée avec le matériel de sécurité déjà à bord. Tous les cordages étaient vieux et en mauvais état.

1.3 Blessures

Trois pompiers ont souffert d’hypothermie suite au chavirement. Le 4e pompier est décédé par noyade.

Aucun des 2 occupants de l’embarcation de plaisance n’a subi de blessure.

1.4 Déroulement de l’événement

1.4.1 Embarcation de plaisance à la dérive

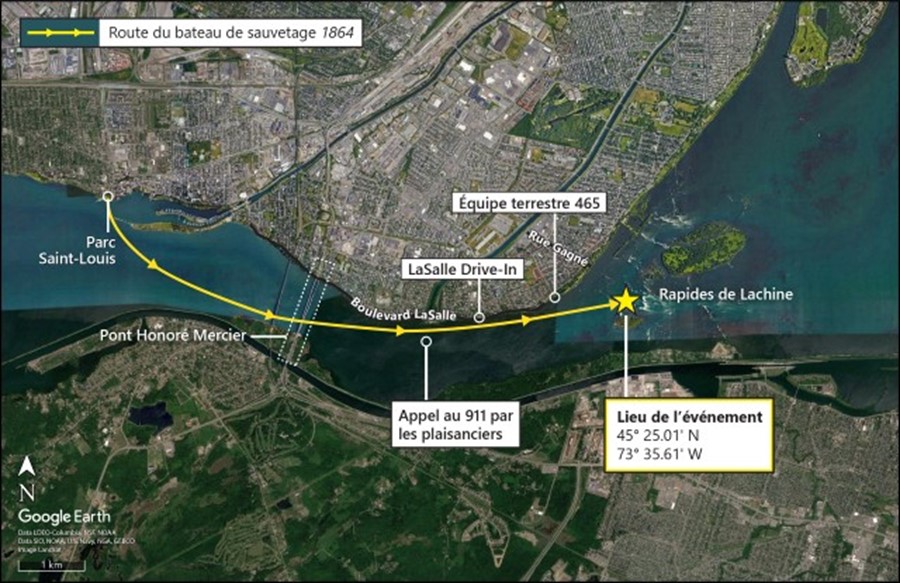

Le 17 octobre 2021, 2 plaisanciers ont décidé d'aller faire l'essai d'une embarcation de plaisance achetée le jour même. Vers 18 h 30Note de bas de page 4, l'embarcation de plaisance a été mise à l’eau à partir de la rampe du parc Saint-Louis de l’arrondissement de Lachine de la Ville de Montréal (Québec). Après environ 10 minutes d’essai sur le fleuve St-Laurent, le moteur de l’embarcation a commencé à surchauffer et s’est arrêté. Le ventilateur du compartiment moteur a été mis en marche afin de tenter de refroidir le moteur. Pendant ce temps, l'embarcation de plaisance a été entraînée par le courant vers le pont Honoré-Mercier et les rapides de Lachine (Figure 2 ).

Après une vingtaine de minutes, les plaisanciers ont essayé de redémarrer le moteur, avec succès, mais le moteur s’est de nouveau arrêté après environ 2 minutes.

Vers 19 h 07, l'embarcation de plaisance était arrivée à proximité du parc du canal de l'aqueduc lorsque un des plaisanciers a appelé le 911 pour demander du secours. Le répartiteur du 911 a transmis l’information au Service de police de la ville de Montréal (SPVM) et au SIM. De plus, puisqu’il s’agissait d’un incident maritime, le répartiteur a transféré l’appel au centre secondaire de sauvetage maritime (MRSC) situé à Québec (Québec). Le MRSC a conseillé aux plaisanciers de mouiller l’ancre et de vêtir leur gilet de sauvetage car ils s’approchaient des rapides de Lachine. Les plaisanciers portaient déjà leur gilet de sauvetage. Ils ont mouillé l'ancre pour tenter de ralentir la dérive de leur embarcation mais l’ancre ne mordait pas. Le MRSC les a avisés que les services d’urgence étaient en route. Le MRSC a dépêché 2 embarcations de la Garde côtière auxiliaire canadienne et a demandé du support aérien au Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Trenton (Ontario).

Le centre de communication du SIM a informé le MRSC que le SIM envoyait 2 unités nautiques pour répondre à l’appel. Le centre de commandement du SIM a dépêché 2 unités terrestres de la caserne 65 (265 et 465), un chef aux opérations (C/O) et 2 unités nautiques des casernes 64 et 55 (1864 et 1855) pour secourir l’embarcation de plaisance. La zone d’intervention des unités 1864 et 1855 est normalement le Lac Saint-Louis en amont du pont Honoré-Mercier, mais les unités peuvent intervenir partout autour de l’ile de Montréal.

Vers 19 h 12, l’unité 1864 s’est rendue à la rampe du parc Saint-Louis. L’unité 1855 s’est dirigée vers l’arrondissement de Verdun (Québec), en aval des rapides, pour mettre son bateau à l’eau. L’unité terrestre 265 s’est déplacée sur le boulevard LaSalle, près de la rue Gagné, afin d’établir un contact visuel avec l’embarcation à la dérive. Le lieutenant de l’unité 265, arrivé le premier sur les lieux, a pris en charge le poste de commandement avec l’appui du C/O, qui était aussi sur place, près du boulevard Bishop-Power. À 19 h 16, les unités terrestres ont établi un contact visuel avec l’embarcation de plaisance.

Ce soir-là, l’unité 1864 se composait de 4 pompiers : 2 vigies, 1 barreur et 1 lieutenant. La température de l’eau étant de 17 °C, les membres de l’unité ont enfilé leur habit de pluie et leur vêtement de flottaison individuelle (VFI) et ont rapidement mis le bateau à l’eau (figures 3 et 4).

Vers 19 h 17, le lieutenant de l’unité 1864 a entendu sur la radio réservée aux communications des pompiers que l’embarcation de plaisance était passée à la hauteur du restaurant LaSalle Drive-In. Le barreur a allumé l’écran multifonction pour utiliser le GPS et les cartes électronique marines afin d’avoir une indication de la profondeur de l’eau, mais comme il était incapable de régler la luminosité de l'écran, il l’a éteint. Lorsque l’unité 1864 a été prête, le barreur a lancé le bateau à plein régimeNote de bas de page 5 vers l’embarcation à la dérive.

À 19 h 17, le lieutenant de l’unité 1864 a demandé au poste de commandement plus d’information sur l’endroit où se trouvait l’embarcation de plaisance. Le poste de commandement s’était entre-temps déplacé sur le boulevard LaSalle, à la hauteur de la rue Raymond, afin d’avoir une meilleure vue de l’embarcation et ainsi pouvoir diriger l’unité 1864 vers celle-ci. Le bateau de sauvetage continuait de se déplacer à plein régime pour que l’unité 1864 puisse intervenir avant que l’embarcation n’atteigne les rapides de Lachine.

À 19 h 18, le poste de commandement a communiqué à l’équipe que la situation était urgente car l’embarcation s’approchait des rapides. Le lieutenant a répondu que si l’embarcation se mettait à descendre dans les rapides, une autre unité nautique devrait intervenir en aval des rapides. Le poste de commandement a avisé le lieutenant de communiquer directement avec la 2e unité nautique. L’unité 1855 a confirmé qu’elle interviendrait en aval des rapides et qu’elle s’apprêtait à mettre son bateau à l’eau à la Marina de Verdun.

À 19 h 20, les 2 unités terrestres ont communiqué qu’elles estimaient que l’embarcation allait entrer dans les rapides au maximum 1 minute et demie à 2 minutes plus tard, et l’unité 1855 a reconfirmé qu’elle mettait son bateau à l’eau à Verdun. Environ 2 minutes plus tard, le poste de commandement a demandé une confirmation à l’unité 1864 afin de s’assurer que le message avait été bien entendu par le lieutenant. L’unité 1864 a confirmé avoir compris le message.

À 19 h 22, l’embarcation de plaisance est entrée dans l’eau vive des rapides, alors que l’unité 1864 passait sous le pont Honoré Mercier. L’unité 1864 a confirmé qu’elle tentait d’intervenir avant que l’embarcation n’atteigne les rapides. L’embarcation de plaisance a tourné sous la force croissante du courant et a continué à descendre les rapides à reculons. Les unités terrestres ont continué à diriger le bateau de sauvetage 1864 vers l’embarcation par radio.

1.4.2 Chavirement du bateau de sauvetage 1864

Vers 19 h 24, le bateau de sauvetage 1864 est passé à la hauteur du restaurant LaSalle Drive-In. À 19 h 26, en suivant les directives du poste de commandement, l’unité 1864 s’est dirigée vers l’embarcation de plaisance, qui était maintenant près de la première vague pyramidaleNote de bas de page 6. Le bateau de sauvetage 1864 et l’embarcation de plaisance se trouvaient alors nez à nez. Un des plaisanciers a lancé une ligne d’attrape flottante vers l’unité 1864. La vigie 1 a réussi à saisir la ligne mais celle-ci s’est rompue avant même d’être attachée. Pendant ce temps, le poste de commandement a demandé à l’unité 1864 si elle était en mesure de remorquer l’embarcation de plaisance. La vigie 2 a saisi une corde qui était déjà attachée au taquet bâbord du bateau de sauvetage 1864, l’a enroulée 2 fois autour du garde-corps de l’embarcation de plaisance et l’a retenue à la main. Alors que la vigie 2 tenait la corde, le barreur a inversé la propulsion et le bateau de sauvetage 1864 a commencé à reculer et à remorquer l’embarcation de plaisanceNote de bas de page 7.

En reculant, le bateau de sauvetage 1864 a subi une perte de puissance. En voyant qu’il s’approchait de la vague pyramidale, le barreur a viré à tribord et mis la propulsion vers l’avant afin de sortir des rapides. La vigie 2 a lâché la corde sous tension. Le bateau de sauvetage 1864 a alors frappé fortement l’embarcation avec son flanc bâbord. L’étrave du bateau de sauvetage 1864 s’est retrouvée dans le creux de la vague et le bateau a commencé à gîter sur tribord. L’eau a envahi le bateau et cet envahissement, combiné avec le courant et les remous, a provoqué le chavirement rapide du bateau et jeté la vigie 2 dans les rapides. Les 3 autres pompiers se sont retrouvés coincés sous la coque du bateau de sauvetage 1864. Sous la force de l’impact, l’embarcation de plaisance a passé la vague pyramidale.

La vigie 2 a refait surface à environ 6 à 7 m de la coque du bateau de sauvetage 1864, dans une accalmie des rapides. En nageant vers le bateau de sauvetage 1864 qui dérivait, la vigie 2 a vu le barreur refaire surface à côté du bateau. En arrivant au bateau de sauvetage 1864, la vigie 2 est montée sur la coque renversée. Vers 19 h 28, le barreur, qui dérivait près du bateau, et la vigie 2 ont vu le lieutenant refaire surface à côté du bateau. La vigie 2 a demandé aux 2 autres pompiers s’ils avaient vu la vigie 1. Mais, encore désorientés, ils n’étaient pas en mesure de répondre. Lorsque le barreur s’est ressaisi, il a allumé la lumière de détresse de son VFI. De sa position sur la coque, la vigie 2 a essayé sans succès d’apercevoir la vigie 1. Il a ensuite envoyé un MAYDAY sur sa radio personnelle. Pendant ce temps, le bateau de sauvetage 1864 continuait à descendre les rapides; la vigie 2 est tombé à l’eau de nouveau et ne pouvait plus donner d’information avec la radio. Une fois à l’eau, la vigie 2 a allumé la lumière de détresse de son VFI et a dérivé en s’éloignant du bateau de sauvetage 1864. Les pompiers et le bateau de sauvetage 1864 ont continué à descendre dans les rapides (figure 5).

À 19 h 29, le poste de commandement a émis le code 10-50Note de bas de page 8 sur les radios pour aviser qu’il y avait une urgence en cours. Le poste de commandement a essayé de contacter la vigie 2, sans succès. Il a alors demandé à l’unité 1855 si elle était maintenant à l’eau. L’unité 1855 a confirmé qu’elle finissait la mise à l’eau à Verdun et estimait qu’elle atteindrait le bas des rapides environ 10 minutes plus tard.

Vers 19 h 35, l’unité 1815, qui avait été appelée en renfort, a été avisée d’aller mettre son bateau à l’eau à la Marina de Verdun. Le poste de commandement a aussi demandé l’aide des unités nautiquesNote de bas de page 9 de la rive sud de Montréal.

Pendant que la vigie 2, à la dérive, essayait de communiquer la situation et sa position au poste de commandement, elle a aperçu l’embarcation de plaisance qui avait traversé les rapides. Une fois arrivée dans des eaux plus calmes, la vigie 2 a guidé l’unité 1855 jusqu’à elle par radio. L’unité 1855 a récupéré la vigie 2 et s’est ensuite dirigée vers l’embarcation de plaisance.

Vers 19 h 50, l’unité 1815 a mis son bateau à l’eau.

Alors qu’il dérivait, le barreur a aperçu à quelques reprises la coque du bateau de sauvetage 1864. Une fois arrivé dans des eaux plus calmes, il a entendu le lieutenant crier à l’aide. Il a alors nagé vers le lieutenant et ils sont restés ensemble dans l’eau.

Les plaisanciers ont entendu les appels à l’aide du barreur et du lieutenant. Ils ont réussi à redémarrer le moteur et se sont dirigés vers les 2 pompiers en suivant les appels à l’aide. Ils ont arrêté le moteur et un des plaisanciers a aidé les pompiers à grimper à bord. Pendant ce temps, l’autre plaisancier a appelé le 911. Il a donné son cellulaire au barreur qui a expliqué la situation au répartiteur du 911. Les occupants de l’embarcation ont ensuite essayé de redémarrer le moteur, sans succès. Le barreur a continué à communiquer avec le répartiteur du 911 afin de diriger l’unité 1855 vers eux.

Vers 19 h 55, le bateau de sauvetage 1855 a rejoint l’embarcation de plaisance. L’unité 1855 a pris en charge le lieutenant, qui était en hypothermie, et a donné une couverture au barreur qui est demeuré sur l’embarcation de plaisance. L’unité 1855 a transporté le lieutenant et la vigie 2 à la Marina de Verdun, où les services d’urgence les attendaient. Le barreur avait gardé la radio de la vigie 2 mais la radio ne fonctionnait plus. Maintenant en eaux calmes et le danger étant passé, l’embarcation de plaisance a été laissée à la dérive afin de permettre aux autres intervenants de continuer les recherches de la vigie 1.

Vers 20 h 05, le bateau de sauvetage 1815 s’est dirigé vers la coque renversée du bateau de sauvetage 1864. Vers 20 h 20, l’unité 1815 a communiqué avec le poste de commandement pour qu’il demande au Service d'incendie de La Prairie d’aider à récupérer l’embarcation de plaisance.

Entre-temps, l’unité 1815 a essayé, sans succès, de voir des indices sous la coque qui auraient pu confirmer la présence de la vigie 1. La coque du bateau de sauvetage 1864 était accrochée au fond marin et les efforts de l’unité 1815 pour la redresser ont été vains.

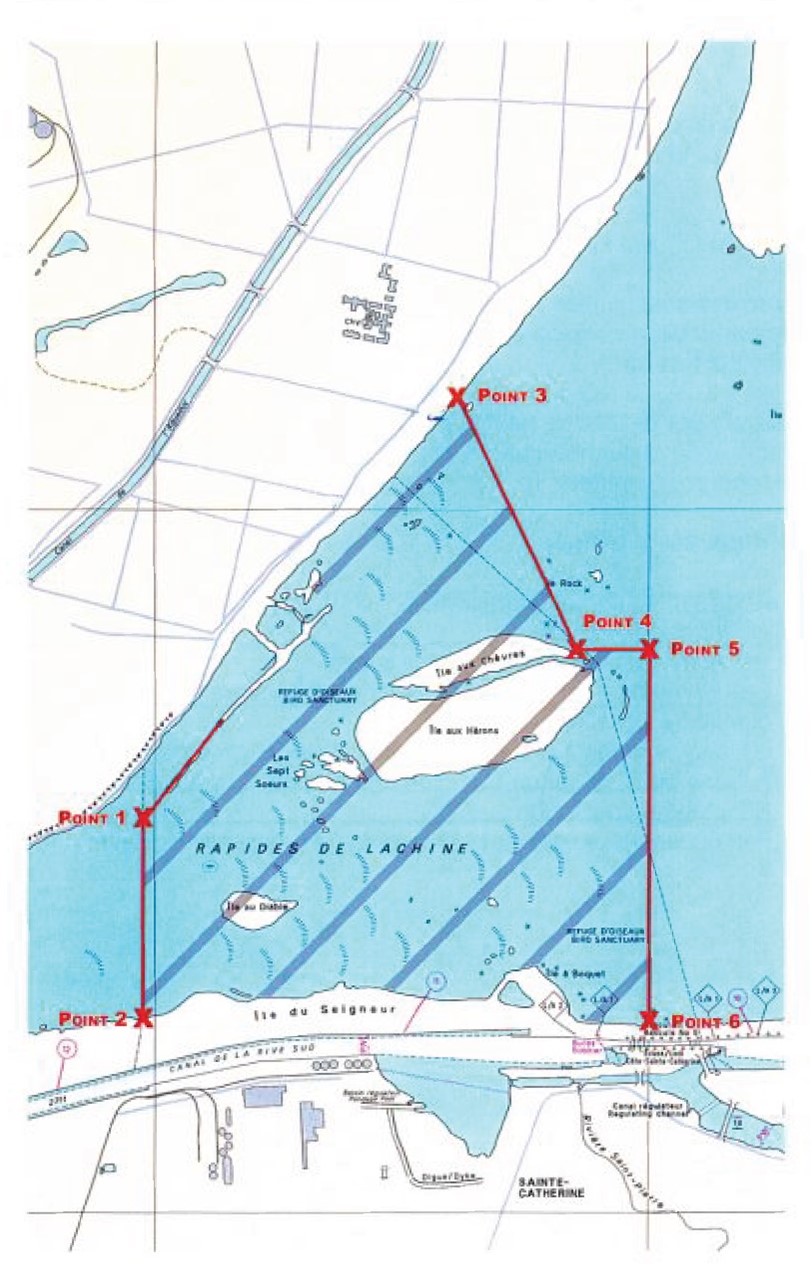

Vers 20 h 25, l’unité 1857 s’est jointe à la recherche de la vigie 1. Elle a mis son bateau à l’eau en amont des rapides, dans l’arrondissement de Lachine. Afin d’aider à la recherche et de résoudre les problèmes de communication, l’unité 1857 a demandé au poste de commandement d’utiliser la grille de recherche et sauvetage et de lui indiquer dans quelle section elle devait concentrer ses recherches (Annexe A). Le poste de commandement a indiqué à l’unité 1857 de continuer les recherches en amont des rapides, car la vigie 1 pouvait être restée dans le haut des rapides.

Ver 20 h 39, l’unité 1815 a marqué la position du bateau de sauvetage 1864 puis est allée aider à récupérer l’embarcation de plaisance.

Vers 20 h 45, le SIM a demandé l’assistance de l’unité de plongée du Groupe tactique d'intervention (GTI) du SPVM. On a aussi demandé au responsable de la compagnie Jet Boating Montreal (Saute-Moutons)Note de bas de page 10 d’aider aux recherches dans les rapides.

Vers 20 h 58, l’unité 1815 a commencé à remorquer l’embarcation de plaisance, épaule à épaule, vers l’estacade située près des écluses de Côte-Sainte-Catherine. Des ambulanciers les attendaient sur place.

Plus tard dans la soirée, des hélicoptères des Forces armées canadiennes et de la Sûreté du Québec sont arrivés sur les lieux pour se joindre aux recherches. D’autres unités du SIM se sont aussi ajoutées pour faire des recherches le long des berges.

À un certain moment, les hélicoptères ont concentré leurs recherches sur l’endroit où le bateau de sauvetage 1864 avait chaviré dans les rapides.

Vers 02 h 45 le 18 octobre, l’unité de plongée du GTI a embarqué sur le bateau de sauvetage 1857 pour se diriger vers la coque du 1864, qui avait dérivé et s’était accrochée au fond une fois sortie des rapides. À 03 h 13, les plongeurs ont été en mesure d’examiner le dessous du bateau à l’aide d’une caméra sous-marine. Ils ont confirmé la présence de la vigie 1 coincée sous le bateau.

Le 18 octobre vers 08 h 35, le corps de la vigie 1 a été repêché sur place. Il portait son VFI.

1.5 Conditions environnementales

Au moment de l’événement, le temps était clair et il faisait sombre. Le coucher du soleil était à 18 h 04. La température de l’air était de 10 °C et le vent soufflait de l’ouest-nord-ouest à environ 13 km/h. La température de l’eau du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de l’arrondissement de LaSalle était de 17 °C.

1.5.1 Rapides de Lachine

Les rapides de Lachine sont situés en aval du lac Saint-Louis, à l’est de Kahnawake (Québec), au sud de l’arrondissement LaSalle et au nord de l’île du Seigneur. À cet endroit, le fleuve St-Laurent se rétrécit pour descendre vers le bassin de La Prairie en passant sous le pont Honoré-Mercier. Deux milles nautiques en amont du pont Honoré-Mercier, il y a une bouée saisonnière qui indique la présence de rapides en aval. La bouée avait été retirée le 9 octobre 2021 pour la période hivernale.

Les rapides de Lachine ont une dénivellation de 13 m entre le lac Saint-Louis et le bassin de La Prairie et ont un classement de niveau IV selon une échelle internationale de difficulté fluvialeNote de bas de page 11. Le jour de l’accident, le débit moyen mesuré à la station hydrométrique Saint-Laurent Lasalle (020A016) était d’environ 9000 m3/sNote de bas de page 12. Malgré leur dangerosité, les rapides de Lachine sont populaires auprès des amateurs de rafting, de kayak et de surf.

Sur les cartes marines du secteur, aucune profondeur des eaux n’est indiquée pour la section entre l’arrondissement de Lachine et le pont Victoria, et la section n’est pas balisée. Les rapides sont indiqués par des clapotis (figure 6).

1.6 Avaries au bateau de sauvetage 1864

La structure du bateau de sauvetage a été endommagée dans le chavirement et les opérations de renflouage subséquentes. La coque du bateau présentait diverses éraflures, déformations et renfoncements. La console de navigation était arrachée. Le moteur en-bord et le câblage électrique avaient été endommagés par l’eau. Le toit en fibre de verre et le cadrage en aluminium avaient été arrachés et n’ont pu être récupérés. Le bateau a été déclaré perte totale.

1.7 Certification et inspection

En tant que bâtiment d’une jauge brute de 15 ou moins exploité à des fins commerciales, le 1864 devait être immatriculé auprès de Transports Canada (TC), mais il n’était pas tenu de faire l’objet d’inspections périodiques par TC ni d’avoir un certificat d’inspection pour être exploité. Le 1864 portait une étiquette de conformité délivrée par TCNote de bas de page 13. L'étiquette avait été apposée par le constructeur sur la console de pilotage pour certifier que le bateau était conforme aux exigences des Normes de construction des petits bâtiments (TP 1332) applicables aux embarcations de plaisance.

Le paragraphe 14(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada stipule que tout bâtiment canadien doit avoir un représentant autorisé (RA), qui est chargé d’agir à l’égard de toute question relative au bâtiment dont aucune autre personne n’est responsable. Le paragraphe 106(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada stipule que le RA d’un bâtiment canadien :

- veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie;

- élabore des règles d’exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence;

- veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de sécuritéNote de bas de page 14.

Le RA du bâtiment C16264QC (1864) était la Ville de Montréal – Services des incendies.

1.8 Certificats et expérience du personnel

1.8.1 Bateau de sauvetage 1864

L’opérateur d’un bâtiment d’une longueur hors tout d’au plus 8 m (autre qu’un bâtiment de pêche, un remorqueur ou un bâtiment transportant des passagers) et qui effectue des voyages en eaux abritées et des voyages à moins de 2 milles marins de la rive, est tenu de détenir une carte de conducteur d’embarcation de plaisance (CCEP)Note de bas de page 15.

Tous les pompiers à bord étaient considérés comme des membres d’équipage mais seulement le barreur était tenu d’avoir une CCEP.

Chaque membre de l’unité nautique du 1864 possédait une CCEP. Le barreur possédait en plus un certificat d’opérateur radio restreint.

Le lieutenant avait 14 ans d’expérience en sauvetage nautique avec le SIM. Le barreur avait 10 ans d’expérience en sauvetage nautique avec le SIM. La vigie 1 et la vigie 2 avaient respectivement 16 ans et 4 ans d’expérience en sauvetage nautique avec le SIM.

Le lieutenant de l’unité 265, au poste de commandement au début de l’opération de sauvetage, avait reçu la formation nautique du SIM en 2004, et avait acquis 6 mois d’expérience avec une unité nautique en 2004.

1.8.2 Embarcation de plaisance

Toute personne qui conduit une embarcation de plaisance motorisée doit détenir une preuve de compétence. La preuve de compétence la plus courante est la CCEP. Il est possible d’obtenir une CCEP en suivant un cours de sécurité nautique en personne ou en ligne, et en réussissant l'examen à la fin du cours. Le conducteur était titulaire d’une CCEP.

1.9 Propulsion par réaction (hydrojet)

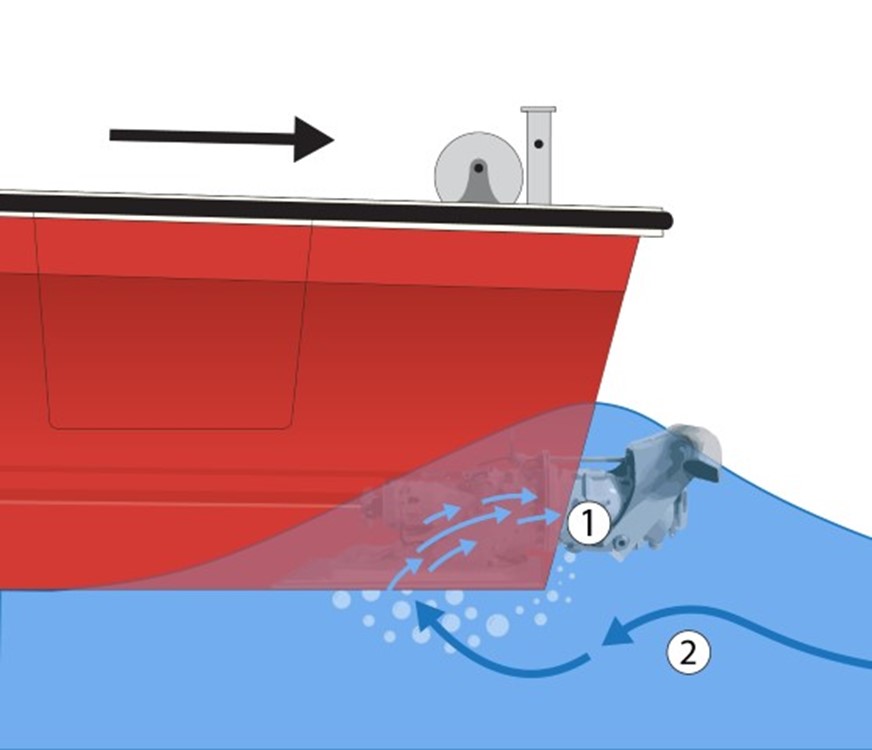

Dans un système de propulsion à réaction, de l’eau est aspirée dans un conduit à partir d’une ouverture sous la carène du bâtiment. Une hélice est placée dans ce conduit pour augmenter la vitesse d’expulsion de l’eau au niveau du tableau arrière. Un déflecteur orientable placé au-dessus de la sortie d’eau permet de rediriger le jet et de contrôler la direction donnée à l'embarcation.

La propulsion par réaction présente certains avantages :

- une excellente maniabilité et une accélération très rapide du bâtiment,

- l'accès aux zones d'eau peu profonde et aux eaux vives,

- l’absence d’hélice extérieure diminue les risques de bris et de blessures aux gens qui sont à l’eau.

Les désavantages d’une propulsion par réaction sont les suivants :

- le contrôle du bâtiment diminue avec la réduction de vitesse (baisse de puissance),

- à vitesse élevée, ce type de propulsion induit davantage de bruit,

- la puissance de propulsion vers l’arrière est jusqu’à 60 % moindre que la propulsion vers l’avant, en raison de la cavitationNote de bas de page 16 dans l’entrée d’eau causée par des bulles d’air et/ou des gaz d’échappement (figure 7).

Dans cet accident, le bateau de sauvetage 1864 a subi une perte de propulsion et de contrôle lorsque le bateau a été mis en marche arrière dans des eaux turbulentes.

1.10 Remorquage

Selon la National Fire Protection Association (NFPA), les procédures de remorquage peuvent varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs, entre autres les dimensions des bateaux, les vagues et les courants, les conditions météorologiques, et la nature de l'intervention. L'utilisation de méthodes inappropriées peut présenter un risque d'envahissement par les eaux ou de chavirement de l'un ou des 2 bateaux. Les membres d’équipage doivent bien connaître leur bateau et la façon d'effectuer un remorquage en toute sécurité. Ils doivent également reconnaître les conditions dans lesquelles le remorquage doit être interrompuNote de bas de page 17.

Le manuel du participant du SIM en matière de sauvetage nautique comprend une section bien détaillée sur le remorquage qui fait référence aux recommandations de la Garde Côtière Canadienne (GCC). Selon celles-ci, les unités du SIM ne doivent effectuer un remorquage que lorsqu’une vie humaine est menacée. Si la situation ne s’avère pas dangereuse pour les personnes, il faut faire appel à des entreprises spécialisées en remorquage. Le manuel dit aussi que les unités ne doivent pas remorquer un bateau de nuit. Néanmoins, il arrive à l’occasion que les pompiers remorquent un bâtiment pour le ramener à bon port. Habituellement, les remorquages se font d’épaule à épaule.

Pour des bateaux de travail comme ceux du SIM, le remorquage se fait avec une ligne de remorquage attachée à une bitte de remorquage à l’arrière du bateau. Si la marge de manœuvre est limitée et le contrôle est essentiel, le remorquage d’épaule à épaule est également possible. Avant de faire un remorquage, même dans un contexte imprévu comme celui de recherche et sauvetage, une planification sous forme d'évaluation des risques peut réduire les menaces pour les personnes, l'environnement et les biensNote de bas de page 18.

1.11 Programme national de recherche et de sauvetage

Le Programme national de recherche et de sauvetage au Canada relève des Forces armées canadiennes, et ce dernier délivre le programme avec la collaboration de différents organismes fédéraux, provinciaux et municipaux. Le volet opérationnel maritime est assuré par le ministère des Pêches et des Océans, par le biais de la GCCNote de bas de page 19. Les eaux du fleuve St-Laurent, incluant les rapides de Lachine, sont classifiées comme des eaux fédérales et relèvent donc de la compétence de la GCC en matière de recherche et sauvetageNote de bas de page 20.

Le Programme dispose de plusieurs types d'unité et peut aussi compter sur des unités d'opportunitéNote de bas de page 21 pour délivrer son programme. Les Forces armées canadiennes disposent d’aéronefs et la GCC, de navires. Le Programme peut aussi faire appel aux différents services provinciaux et municipaux lorsqu'il n'a pas d'unité disponible dans le secteur touché.

1.11.1 Intervention de recherche et de sauvetage dans le secteur des rapides de Lachine

Les unités disponibles pour le secteur entourant l'Île de Montréal varient selon les saisons. En été, la GCC dispose d'un programme étudiant pour le service d'embarcations de sauvetage côtierNote de bas de page 22 qui est en place habituellement de mai à septembre. Il y a également les unités auxiliaires bénévoles de la Garde côtière auxilliaire canadienne qui sont habituellement disponibles de mai jusqu'à ce que les conditions climatiques les amènent à remiser leurs embarcations pour l'hiver. Toutefois, ces unités ne sont pas équipées pour faire des interventions dans les rapides de Lachine, qui sont classées comme des eaux vives et exigent un niveau de formation supérieur et de l'équipement spécialisé. La GCC compte donc sur les services d’incendie et de police de la Ville de Montréal pour intervenir dans ce secteur. Le SIM dispose de plusieurs bateaux capables de faire des interventions dans un secteur non-balisé. La police dispose de bateaux de surveillance, ainsi que d'une unité de plongeurs (faisant partie du GTI).

La plupart des interventions nautiques du SIM sont routinières, peu risquées (remorquage d’un bateau en panne, récupération d’une personne à l’eau en eau calme), et n’ont pas de conséquences négatives. Le Rapport des activités 2021 du SIM indique que, en 2021, 229 interventions nautiques et 24 sauvetages sur glace ont été effectuées par la division de sauvetage nautique et sur glaceNote de bas de page 23. Ces interventions nautiques sont peu nombreuses si on les compare aux interventions des premiers intervenants (65 097), aux incendies mineurs (967) et aux incendies majeurs (278). Depuis 2018, le nombre d’interventions nautiques est en hausse. Le Rapport des activités 2021 ne faitaucune mention du nombre de remorquages effectués par les unités nautiques.

1.12 Normes de la National Fire Protection Association

La NFPANote de bas de page 24 est une organisation internationale à but non lucratif basée aux États-Unis qui vise à éliminer les décès, les blessures et les pertes matérielles et économiques dues aux risques d’incendie ainsi qu’aux risques électriques et connexes. La NFPA publie, entre autres, des codes et des normes visant à minimiser les risques et les effets d'un incendie en établissant les critères minimaux de construction, de traitement, de conception, d'entretien et d'installation dans le monde entier. La NFPA propose également des normes minimales en terme de formation, et fourni du matériel de formation pour les pompiers et premiers intervenants.

Les normes de la NFPA sont la référence sur laquelle se basent la majorité des services incendie.

1.12.1 Modèles de déroulement d’une intervention

La norme NFPA 1670 établit les niveaux de capacité fonctionnelle permettant de mener de manière efficace et efficiente les opérations lors d'incidents de recherche et de sauvetage technique, tout en minimisant les risques pour les sauveteursNote de bas de page 25. Il est mentionné, entre autres, que l’organisation doit cerner les dangers et évaluer les risques de la zone d'intervention et doit déterminer la faisabilité des opérations de recherche et de sauvetage technique avant de débuter.

La norme NFPA 1006 décrit en détails les connaissances et compétences minimales à acquérir pour exécuter différents types d’opérations de sauvetage technique, incluant les opérations de recherche et sauvetage nautiques en eaux calmes, en eaux vives et avec des embarcationsNote de bas de page 26.

La norme spécifie qu’après une réponse initiale à un appel, toute équipe d’intervention se doit:

- d’analyser la situation;

- de planifier l’intervention;

- de mettre en œuvre l’intervention.

Dans le manuel de formation du SIM, le suivi de l’intervention est décrit brièvement comme la réapplication des 3 premières étapes à la situation actuelle.

1.13 Services d’incendie au Canada

Il y a plus de 3000 services d’incendie au Canada : environ 80 % d’entre eux sont volontaires; 17 % sont composés d’un mélange de volontaires et de professionnels; et ceux qui restent sont des services d’incendie professionnels.

L’Association canadienne des chefs de pompiers, en collaboration avec le Conseil consultatif national, a recensé un échantillon de 629 services d’incendie canadiens en date du 1er avril 2022Note de bas de page 27. L’échantillon comprend 100 % des 22 plus grandes villes (services métropolitains), environ 50 % des services d’incendie professionnels, environ 30 % des services composites du pays (pompiers volontaires et professionnels) et environ 10 % des services d’incendie volontaires. De cet échantillon, 85 services offrent le sauvetage nautique et sur glace; 22 % de ces services sont volontaires, 21 % sont composites, 31 % sont professionnels, et 26 % sont des services métropolitains.

1.13.1 Service de sécurité incendie de Montréal

Le SIM intervient partout sur l’île de Montréal. En plus des interventions régulières d’un service de sécurité incendie, le SIM réalise divers types d’interventions spécialisées, soit des interventions en matières dangereuses, des interventions de sauvetage technique, des interventions de sauvetage en hauteur et en espace clos et des interventions de sauvetage nautique et sur glace Note de bas de page 28.

Au SIM, le personnel de caserne offre un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour assurer ce service, les pompiers et les officiers sont divisés en 4 équipes en rotation effectuant des quarts de travail de 24 heures établis au préalable en fonction d’un calendrier de 28 jours. Chaque caserne comprend 1 unité ou plus. Chaque unité comprend un officier et 2 ou 3 pompiers Note de bas de page 29.

Le SIM comprend 67 casernes, dont 8 comprennent une unité nautique offrant le service de sauvetage nautique ou sur glace sur les plans d’eau intérieurs et entourant l’île de Montréal. Lors d’une intervention de sauvetage nautique ou sur glace, toutes les unités de la caserne peuvent être appelées à intervenir.

Chaque division d’opérations spécialisées est dirigée par un C/O. Le C/O du sauvetage nautique et sur glace est responsable de la formation des membres des unités nautiques, ainsi que de la gestion de risques propres au sauvetage nautique et sur glace. Le poste de C/O du sauvetage nautique et sur glace, responsable des 8 unités nautiques, était vacant depuis plusieurs années au moment de l’accident. L’enquête n’a pas permis de déterminer depuis quand exactement ce poste était vacant, mais cela faisait au moins 5 ans. La responsabilité de la flotte de sauvetage et la supervision des opérations de sauvetage nautique et sur glace étaient donc réparties entre les 2 autres C/O. Aucun d’entre eux ne possédait de formation et d’expérience en sauvetage nautique et sur glace, au-delà de la formation reçue dans le cadre du diplôme d’études professionnelles (DEP).

Le SIM comprend également une division de santé et sécurité au travail et une division de formation qui chapeautent toutes les divisions du SIM Note de bas de page 30.

1.14 Formation des pompiers au Québec

Au Québec, l'École nationale des pompiers du Québec « a pour mission de veiller à la pertinence, à la qualité et à la cohérence de la formation professionnelle qualifiante des pompiers et des autres membres du personnel municipal travaillant en sécurité incendie »Note de bas de page 31

En plus d’offrir des programmes de formation, l'École « administre et supervise les examens de qualification professionnelle. L'obtention d'une certification reconnue par l'École permet aux pompiers et aux officiers d'occuper différents postes dans un service de sécurité incendie dans les municipalités du Québec. » Note de bas de page 32 Même si le Québec ne reconnait pas officiellement les normes de la NFPA, celles-ci sont utilisées pour l’élaboration des formations. En outre, les certificats de qualification professionnelle émis par l’École portant le sceau de l'International Fire Service Accreditation Congress (IFSAC). La formation requise pour occuper un poste de pompier dépend de la population d’une ville ou municipalité (tableau 2).

| Formation | Population | Nombres d’heures |

|---|---|---|

| Pompier 1 | 0 à 24 999 habitants | 255 heures |

| Pompier 2 | 25 000 à 199 999 habitants | Pompier 1 + 120 heures |

| DEP (1 an) | 200 000 habitants et plus | 1185 heures |

| Diplôme d'études collégiales (2 ans) | Conformément aux exigences municipales | DEP + 4 sessions |

| Officier 1 | Requis lorsque supervise des pompiers :

|

Pompier 2 + 150 heures |

| Officier 2 | Requis lorsque supervise d’autres officiers dans les villes de 25 000 habitants et plus | Officier 1 + 150 heures |

Pour une grande ville comme Montréal, le minimum requis est le DEP en intervention en sécurité incendie qui est d’une durée de 1185 heures et qui s’étend sur 10 mois. Le programme d’études professionnelles contient, entre autres, 45 heures de formation en sauvetage sur plan d’eauNote de bas de page 33. Certaines grandes villes du Québec exigent en plus un diplôme d'études collégiales en « Techniques de sécurité incendie », ce qui représente 2 années de formation supplémentaires.

1.14.1 Formation des membres des unités nautiques du Service de sécurité incendie de Montréal

Un des prérequis avant l’inscription au DEP est d’avoir une carte de conducteur d’embarcation de plaisanceNote de bas de page 34. Les pompiers des unités nautiques du SIM possèdent au minimum un DEP, qui inclut une section de gestion de risques dans un contexte d’intervention. La gestion du risque a été abordée plus en profondeur pour ceux qui ont obtenu un DEC ou les niveaux officier 1 et officier 2.

Le curriculum de la formation des membres des unités nautiques a été développé par la division de la formation du SIM. La formation comprend une formation initiale théorique, des pratiques ainsi que des simulations obligatoires.

1.14.1.1 Formation initiale du Service de sécurité incendie de Montréal en sauvetage nautique

Le cours de formation initiale s’étend sur 75 heures de théorie et de pratique, et s’appuie sur un manuel du participant, édition 2004. Le manuel du participant contient, entre autres, des protocoles établis de recherche et sauvetage de la GCC et des normes de la NFPA. Le manuel est divisé en plusieurs sections contenant de l’information relative aux bateaux et à l’équipement, à la navigation, aux interventions et aux directives. Ce manuel de plus de 800 pages est exhaustif. Il détaille différentes opérations de sauvetage et de remorquage que les unités nautiques du SIM peuvent effectuer, mais ne contient cependant aucune section sur l’abandon d’une opération ou son transfert à une autre unité, ni sur les manœuvres ou le remorquage avec un système de propulsion à réaction.

Le manuel de formation décrit aussi les caractéristiques des différents plans d’eau autour et sur l’Île de Montréal, dont les rapides de Lachine, avec images à l’appui. Les images des rapides de Lachine (figures 8 et 9) ne représentent que 2 vagues du secteur, mettant ainsi l’accent sur les parties les plus intenses des rapides. Le manuel mentionne qu’une intervention en bateau dans ce secteur du fleuve ne doit être effectuée que par des experts. La définition d’expert n’est pas précisée dans le manuel.

Dans le manuel, on décrit également que l’attitude héroïque va à l’encontre des objectifs de survie des intervenants. Une attitude héroïque mène à sous-évaluer les dangers pour les sauveteurs eux-mêmes. Pour contrer cette attitude héroïque, le manuel mentionne à plusieurs endroits qu’il faut faire une analyse de la situation. Entre autres, pour les interventions de nuit et par mauvais temps, il est écrit :

Les interventions de nuit et par mauvais temps sont des situations qui exigent beaucoup de la part d’un équipage. C’est pourquoi il est nécessaire d’analyser la situation au préalable, en répondant aux 2 questions suivantes :

Avons-nous les aptitudes pour répondre à cette situation?

Notre bateau est-il capable de répondre à la situation?

Bien qu’un équipage doive se faire un devoir de prêter assistance, la sécurité doit constituer la priorité.Note de bas de page 35

1.14.1.2 Formation continue

Pour maintenir leurs compétences en sauvetage nautique et sur glace, les pompiers de ces unités doivent obligatoirement compléter 5 exercices pratiques à chaque début de saison, soit : organiser une équipe, analyser le risque, utiliser les équipements, effectuer un sauvetage, et administrer les soins immédiats. D’autres exercices pratiques sont réalisés durant la saison et sont au choix des lieutenants des unités nautiques.

Avant d’effectuer ces 5 exercices pratiques de 1 heure chacun, le lieutenant peut consulter la fiche correspondante du manuel. Cependant, les pompiers n’ont pas l’obligation de revoir la partie théorique. Trois de ces exercices pratiques portent principalement sur les risques pour la personne secourue.

1.15 Opérations de sauvetage nautique

Le SIM est organisé en unités : les unités nautiques sont constituées de 4 pompiers, soit 1 lieutenant, 1 barreur et 2 vigies, et d’un bateau de sauvetage. Les unités terrestres sont constituées d’une équipe de pompiers et d’un véhicule de lutte contre les incendies. Chaque pompier porte une radio portable non étanche pour communiquer avec les autres unités sur un canal réservé aux services d’urgence de Montréal.

Dans le système de commandement utilisé par le SIM, le poste de commandement est responsable de l’identification des dangers et de la prise des décisions opérationnelles (figure 10).

Pour un sauvetage nautique, le SIM se déploie comme suit :

- Le centre de commandement du SIM dépêche 2 unités terrestres et 2 unités nautiques, de même qu’un C/O.

- Le 1er officier (officier en charge) arrivé sur place, soit un capitaine ou un lieutenant, prend en charge le poste de commandement, avec l’appui du C/O.

- Les unités tentent d’obtenir un visuel sur le bateau en détresse et communique avec les unités par radio.

- L’opération de sauvetage se poursuit, s’adaptant et se développant selon les besoins.

Le 1er officier sur les lieux, qui prend en charge le poste de commandement, n'est pas nécessairement formé en sauvetage nautique et peut donc ne pas être en mesure d'évaluer la situation. Les mises à jour de la situation sont faites par radio.

1.16 Législation provinciale sur la santé et la sécurité au travail

La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) exige que les employeurs élaborent et mettent en œuvre un programme de préventionNote de bas de page 36. L’objectif d’un tel programme est« d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs »Note de bas de page 37.

1.16.1 Programme de prévention

Un programme de préventionNote de bas de page 38 est une mesure efficace pour rendre les milieux de travail sécuritaire. Le programme de prévention est propre à chaque établissement et vise à éliminer et à contrôler les risques au travail à l’aide de mesures concrètes.

La démarche de prévention est un processus en 3 étapes reposant sur l’amélioration continue :

- Mettre en place des mesures pour identifier les risques présents dans le milieu de travail.

- Corriger ces situations et réduire les risques au minimum.

- Mettre en place des mesures de contrôle pour empêcher les risques de réapparaître.Note de bas de page 39

Le SIM avait mis en place un programme de prévention en vertu de l’article 58 de la LSST. En 2021, le programme contenait 46 fiches, dont seulement 2 étaient pertinentes au sauvetage nautique : une qui concernait la formation continue des employés affectés aux interventions de sauvetage nautique, et une autre qui s’appliquait à toutes les interventions du SIM et exigeait une analyse rétrospective à la suite de la transmission d’un message d’intervention (10-07) ou d’une intervention importante.

Les rapports de ces analyses rétrospectives contiennent les sections suivantes :

- Objectifs de l’intervention

- Analyse de la situation

- Stratégies

- Tactiques

- Tâches

- Contrôles

Ces rapports d’analyse rétrospective sont identiques pour toutes les opérations du SIM et ne sont donc pas adaptés aux opérations nautiques. Par exemple, dans la section 2, Analyse de la situation, il n’y a aucune mention d’une évaluation des conditions de l’eau (p. ex. température, vagues, courants) en termes de risques pour les victimes et le sauveteur.

Dans le cas de l’événement à l’étude, une analyse partielle a été faite par le poste de commandement, mais le rapport n’a pas été présenté aux membres de la caserne, ni au comité de santé et sécurité. Dans les commentaires du rapport, les auteurs ont identifié les points forts suivants :

La communication entre les premières unitésNote de bas de page 40.

Travail d’équipe entre PC [poste de commandement] et communication.

Bonne communication entre la rive et l’eau.

Emplacement du PC finalNote de bas de page 41.

Les auteurs ont aussi identifié les points suivants à améliorer :

Mieux évaluer la zone exclue pour retirer les équipes.

Ajout du cahier nautique de recherche dans les casernes riveraines.

Bateau mieux adapté pour interventions en eaux agitées (rapides).

La formation pour [les] interventions eaux vivesNote de bas de page 42.

1.16.2 Résultats de l’enquête interne sur le chavirement de 2010

Suite au chavirement d’une embarcation semblable au 1864 dans les rapides de Lachine en avril 2010Note de bas de page 43, le SIM a mené une enquête interne comme l’exigent l’article 51 de la LSST et son programme de prévention. L’enquête du SIM a donné lieu, entre autres, aux recommandations suivantes :

- Rédiger une note de service sur le maintien de la zone d'exclusion dans les rapides de Lachine, y inclure un plan détaillé et encadrer la navigation dans les autres secteurs où se trouvent des rapides balisées pour la navigation de plaisance.

- Enregistrer les zones d'exclusion nautiques dans la mémoire de tous les GPS du SIM et obliger le personnel à utiliser ces outils en tout temps lors de la navigation.

- S'assurer que les tracés enregistrés dans les GPS du SIM sont continuellement mis à jour.

- Produire une note de service détaillant tous les moyens et équipements de protection individuelle requis en tout temps lors de la navigation sur les plans d'eauNote de bas de page 44.

- Organiser une rencontre entre le gestionnaire responsable du sauvetage nautique et les instructeurs afin de sensibiliser ceux-ci sur l'obligation de naviguer avec l'équipement électronique d'aide à la navigation.

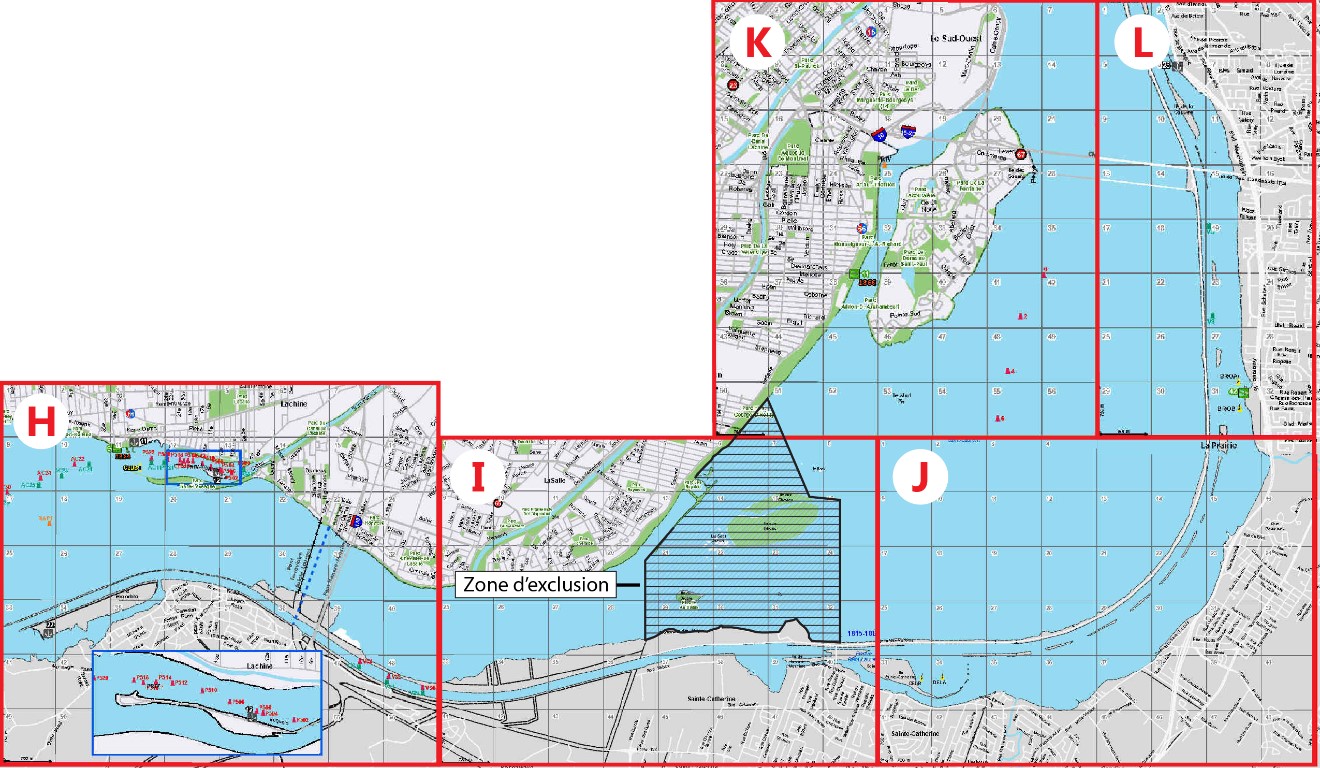

Suite à la conclusion de l’enquête, une note de service a été envoyée aux officiers commandants des casernes de sauvetage nautique. Cette note les informait de l’interdiction de naviguer dans les rapides de Lachine, tant pour la formation que pour les opérations de sauvetage, et était accompagnée d’un schéma de la zone d’exclusion (figure 11). Pour toute intervention dans ce périmètre, le poste de commandement devait demander l’assistance de la GCC via le centre de communicationNote de bas de page 45.

La zone d’exclusion nautique des rapides de Lachine n’était pas enregistrée dans les GPS du SIM, ni mentionnée dans les manuels du participants.

Le SIM avait communiqué l’événement de 2010 à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)Note de bas de page 46 et la CSST avait jugé qu’il n’était pas nécessaire qu’un enquêteur se déplace puisqu’il n’y avait pas eu de blessure majeure lors de l’événement.

1.17 Équipement de sécurité

Après l’accident, le BST a inspecté le bateau de sauvetage 1864, ainsi qu’un autre bateau similaire du SIM. Les 2 bateaux avaient à leur bord tout l’équipement de sécurité requisNote de bas de page 47. Ils transportaient également une trousse de premiers soins, de l’équipement de premiers soinsNote de bas de page 48 ainsi que du matériel de sécurité supplémentaire. Par contre, la date de service de certains extincteurs était expirée, les 4 gilets de sauvetage supplémentaires étaient en partie moisis, et la plupart des signaux de détresse pyrotechniques étaient expirés. L’équipement de sécurité, incluant le réservoir d’oxygène, était rangé de manière désordonnée avec d’autres équipements dans les compartiments de rangement. La ligne de remorquage était placée sur le couvercle d’une des boîtes de rangement, limitant considérablement l’accès au contenu.

Le barreur fait une vérification du bateau avant chaque quart de travail à l’aide d’une liste de vérification et les pompiers effectuent l’entretien de l’équipement pendant les périodes d’inactivité de leurs quarts de travail. Un examen des registres d’entretien et de vérification avant départ a montré que la remorque était toujours vérifiée. Le bateau, le moteur et l’équipement électronique étaient vérifiés à l’occasion. L’équipement de sécurité ne faisait pas partie de la liste de vérification. Il était vérifié une fois par année, après l’entretien annuel effectué par des contracteurs. Aucun registre n'était disponible pour démontrer que l'équipement de sécurité avait été vérifié.

1.17.1 Dispositif de remontée à bord

Les bateaux de sauvetage Hammerhead RFV-22 du SIM ont été construits avec une porte latérale. Cette porte donnait un accès plus facile à l’eau avec un franc-bord de 0,075 m en charge et facilitait la remontée à bord du bateau. Cependant, le franc-bord était si faible que l’un de ces bateaux a été submergé lorsque la porte a été ouverteNote de bas de page 49. Après cet événement survenu en 2009, les portes des bateaux du SIM ont été condamnées, ce qui signifie que les bateaux ont maintenant un franc-bord de 0,71 m (maintenant mesuré de la ligne de flottaison jusqu’au point le plus élevé de la coque, car il n’y a pas de porte à ouvrir). Ainsi les bateaux ont désormais besoin d’un dispositif de remontée à bord distinct pour respecter la règlementation fédéraleNote de bas de page 50. L’équipage utilise une plate-forme de baignade, qui est installée à l’arrière du bâtiment, comme dispositif de remontée à bord.

Cependant, bien que chaque bateau dispose d’une plate-forme de baignade, il n’y a pas de dispositif de remontée à bord spécifique. Pour récupérer une personne qui est à l’eau, les pompiers doivent la hisser sur la plate-forme et puis dans le bateau, ce qui est difficile si cette personne est immobile et alourdie par des vêtements mouillés.

Fait établi : Autre

La plate-forme de baignade utilisée comme dispositif de remontée à bord sur les bateaux du SIM peut ne pas faciliter l’embarquement en cas d’urgence, notamment si la personne est incapable de remonter et s’il n’y a personne à bord pour l’aider.

1.17.2 Suivi de position

La position d’un bateau peut être suivie visuellement ou au moyen d’un dispositif transmettant un signal GPS. Les bateaux de sauvetage du SIM étaient équipés d’un GPS pour permettre au poste de commandement de suivre en permanence leur position via un site Web. La position est mise à jour aux 2 minutes environ. Lors d’une opération de sauvetage nautique typique, ces mises-à-jour ne permettent pas un suivi en temps réel. Lors de cet événement, le bateau 1864 se déplaçait à très haute vitesse; il parcourait donc une grande distance entre chaque mise à jour de sa position.

1.17.3 Équipement de protection individuelle

Les pompiers du SIM disposaient de divers équipements de protection individuelle (EPI) pour pallier aux aléas des sauvetages nautiques. L’EPI comprenait un casque, l’option d’un habit de pluie ou d’une combinaison d’immersion, un VFI avec un couteau sur une lanière, une lampe de poche, un mousqueton, un sifflet et une lumière de détresse manuelle en plus d’un émetteur-récepteur radio réglé sur une bande de communication réservée aux services d’urgence de Montréal et attaché sur une ceinture radio. Les radios portatives n'étaient pas étanches.

Les EPI de l’unité 1864 ont été inspectés par le BST. Les observations suivantes été faites :

- Lumière de détresse des VFI. Les VFI sont équipés d’une lumière de détresse manuelle (plutôt qu’automatique), ce qui oblige les pompiers à l‘allumer une fois tombés à l’eau.

Au cours de l’enquête, le BST a mis à l’essai quelques lumières de VFI et a constaté que certaines étaient très faibles, et qu’une d’elles ne fonctionnait pas. En plus, les lumières de détresse (0,75 candela) ne sont pas visibles au-delà de 1,2 km, surtout dans les eaux agitées et avec un courant fort.

- Casques. Le BST a constaté que certains casques avaient été équipés d’une lumière fixée par des attaches de câble. Certains casques ainsi équipés avaient perdu leur lumière. Même si ces lumières n’étaient pas des accessoires d’EPI obligatoires car les VFI étaient dotés d’une lumière, elles aidaient les pompiers à voir la nuit. Il a été noté que les lumières de casque n’étaient pas installées ou entretenues de manière homogène.

- Bottes. Le BST a constaté aussi que les pompiers ont des bottes de différents styles : certaines sont munies de bandes Velcro sur le dessus, tandis que d'autres sont munies d’agrafes. Ces dernières semblaient plus difficiles à attraper et à détacher rapidement en cas d'accrochage.

Compte tenu du risque de perte de chaleur et de noyade lorsque l'on opère à proximité d'eaux vives telles que les rapides, les éléments suivants ont également été examinés :

- Combinaisons d’immersion. Lors d’une chute en eau froide, une combinaison d’immersion fournit une protection contre l’hypothermie. De plus, une combinaison d’immersion offre une aide supplémentaire pour rester à flot, tant en eaux vives qu’en eaux calme. Lorsque la température de l’eau est de moins de 15 °C, les pompiers enfilent leurs combinaisons d’immersion.

- Habits de pluie. Les habits de pluie fournissent une certaine protection contre les intempéries lorsque les pompiers sont sur le bateau. Par contre, ils n’offrent pas de protection contre l’hypothermie en cas de chute. De plus, le port d’un habit de pluie peut nuire à la liberté de mouvement d’un pompier dans l’eau, particulièrement en eaux vives. La densité changeante de l’eau vive réduit la capacité à rester à flot, même avec un VFI. Le port d’un habit de pluie ajoute une traînée supplémentaire, réduisant davantage la capacité à rester à flot en eaux vives. Les pompiers du SIM enfilent un habit de pluie lorsque la température de l’eau est de 15 °C ou plus. Bien qu’elles ne soient pas considérées comme des « eaux froides », sans équipement de protection, les eaux de 16 °C à 21 °C entrainent tout de même une sensation de froid et peuvent mener à une perte de chaleur considérable, surtout en eaux vives.

- Vêtement de flottaison individuel (VFI). Les pompiers portent des VFI Salus SAR 770Note de bas de page 51 approuvés pour une flottabilité de 22 livres. Ces VFI ont une flottabilité supplémentaire pour permettre à un sauveteur de supporter le poids d’une 2e personne.

1.18 Facteurs liés à l’organisation et à la gestion des opérations

Les facteurs liés à l’organisation et à la gestion d’une opération peuvent contribuer à des conditions dangereuses, peuvent avoir une incidence négative sur la performance humaine et peuvent empêcher le repérage proactif et l’atténuation des risques. Les lacunes dans la gestion des risques organisationnels, la surveillance et le signalement des risques sont des exemples de facteurs liés à l’organisation et à la gestion qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité. Tous les organismes doivent concilier la sécurité et les objectifs opérationnelsNote de bas de page 52.

1.19 Supervision des opérations

La supervision est une méthode de contrôle administratif qui permet de renforcer le respect des procédures, les priorités, la charge de travail, et les autres facteurs humains. La supervision peut avoir un impact significatif sur de nombreux facteurs qui influencent les comportements en milieu de travail.Note de bas de page 53 La présence de superviseurs qui ne participent pas directement à l’action permet de valider les décisions prises et d’évaluer les risques de façon indépendante. En particulier, les superviseurs limitent le risque qu’une opération ne se concentre sur la réalisation de l’opération (orientée vers la tâche) plutôt que sur sa sécurité (orientée vers la menace). De plus, les cadres supérieurs et les superviseurs doivent souvent respecter des exigences spécifiques en matière de compétences et de qualifications, comme avoir suivi des cours de gestion de la menace, qui ne sont pas imposées aux autres employés.

Bien que la supervision soit un aspect clé de la sécurité, son efficacité peut être compromise si un superviseur joue également un rôle actif dans les opérations, puisque son attention se concentre alors sur des tâches opérationnelles, ce qui limite sa capacité à effectuer une surveillance et une supervision efficaces de l’ensemble des opérations.

Lors de sauvetages nautiques au SIM, la supervision des opérations incombe essentiellement à l’officier commandant au poste de commandement et à l’officier à bord de l’embarcation. L’officier commandant au poste de commandement est responsable de l’organisation et de la surveillance des unités déployées. Toutefois, il n’a pas toujours un contact visuel avec les opérations de sauvetage en cours et n’a pas forcément d’expérience ou de formation en sauvetage nautique.

L’officier à bord de l’embarcation est en charge de l’unité de sauvetage en question. Il prend également part aux opérations.

1.20 Dérive des pratiques

Les procédures dictent les mesures précises qu’une personne devrait prendre pour accomplir une tâche, et les pratiques reflètent la façon dont le travail est fait lors les opérations quotidiennes. Pour les travailleurs inexpérimentés, le respect des procédures établies peut contribuer à compenser un manque de compétences et de connaissances. Pour le travailleur expérimenté, qui peut effectuer certaines tâches de mémoire, le fait de suivre les procédures peut aider à ralentir l’exécution d’une tâche et rappeler au travailleur toutes les étapes nécessaires pour l’accomplir.

La dérive des pratiques est un terme employé pour décrire une situation où des pratiques s’écartent des directives et des procédures opérationnelles; ces pratiques deviennent alors routinières. Dans un monde idéal, les pratiques et les procédures seraient identiques. Cependant, une dérive des pratiques peut se produire pour plusieurs raisons. Si les procédures ne tiennent pas compte des conditions réelles auxquelles fait face le travailleur ou l’organisme, les travailleurs peuvent modifier les étapes de la procédure pour pouvoir effectuer la tâche. Si le fait de s’écarter des procédures donne lieu à des récompenses immédiates et tangibles sans conséquences négatives évidentes, ces étapes modifiées peuvent devenir des pratiques ancrées.

La dérive des pratiques se produit souvent progressivement au fil du temps et peut causer une dégradation de la sécurité, habituellement sans que les travailleurs s’en rendent compte. De plus, la dérive des pratiques peut être renforcée lorsqu’elle a pour conséquence l’atteinte d’autres objectifs : les opérations ou la production se poursuivent, des économies sont réalisées, des gains d’efficience sont réalisés ou des objectifs organisationnels sont atteints.

1.21 Conscience de la situation et planification limitée

La conscience de la situation (CS) est divisée en 3 niveaux : la perception des éléments dans l’environnement, la compréhension de leur signification et la projection de leur statut dans le futur Note de bas de page 54. Acquérir une CS précise repose sur des facteurs tels que la qualité et la quantité d’informations disponibles, la capacité d’une personne (ou d’une équipe) à percevoir les indices pertinents dans l’environnement, de même que les connaissances et les compétences d’une personne. Acquérir une CS en temps réel, sans plan préétabli et alors qu’on est soumis à une pression temporelle, demande beaucoup de ressources cognitives et peut limiter la capacité de la personne d’identifier, de surveiller et d’atténuer les risques présents dans l’environnement.

Une mauvaise conscience de la situation peut se développer aux 3 niveaux de la CS. Une personne qui développe une CS erronée peut mal comprendre la situation à laquelle elle fait face et prendre des décisions inadéquates.

Par exemple, lors de la recherche d’indices visuels en temps réel dans l’environnement, et particulièrement dans un contexte de pression temporelle, une personne commence généralement par rechercher les informations les plus significatives. En se concentrant sur les indices qui semblent les plus pertinents, une personne peut manquer d’autres indices disponibles qui sont jugés moins importants sur le plan opérationnel mais qui peuvent être des éléments clés de l’évaluation des risques. Ce phénomène est connu sous le nom de « biais de perception » Note de bas de page 55.

La charge de travail imposée par la recherche de repères visuels en temps réel peut être considérable, en particulier dans un contexte de pression temporelle. La visibilité réduite la nuit augmente la charge de travail lors d’une recherche visuelle. De plus, à mesure que la charge de travail augmente, la perception des signaux auditifs, comme les communications radio, peut diminuer. Ces 2 facteurs peuvent affecter la capacité d’une personne à acquérir une CS précise et à identifier, reconnaître et atténuer les dangers et les risques présents.

Toute gestion de la sécurité opérationnelle devrait donc tenir compte des risques inhérents associés à l’acquisition d’informations en temps réel, idéalement au moyen de règles, de procédures et de critères de sécurité génériques qui délimitent objectivement le risque opérationnel de chaque situation.

1.22 Interprétation des indices et construction d’un modèle mental

La performance axée sur les connaissances est en grande partie consciente et apparaît lorsqu’une personne fait l’expérience de nouvelles situations et tire des leçons des résultats de ses actions et de ses observationsNote de bas de page 56. Avec l’expérience, la personne construit des règles et sa performance devient de plus en plus axée sur un modèle conditionnel (si… alors). La personne développe son modèle mental au fur et à mesure qu’elle intègre les connaissances et les règles propres à un contexte ou une situationNote de bas de page 57. Les modèles mentaux sont une représentation structurale de la compréhension de ce qu’une personne a appris, par exemple, naviguer sur une rivière particulière. Des modèles mentaux précis peuvent être développés lors de la formation en utilisant des informations précises telles que des cartes, des descriptions et des images. La précision du modèle mental d’une personne à propos d’une situation donnée influence la qualité des décisions prises par cette personne. Dans un contexte de travail d’équipe, la qualité des décisions est également influencée par la similitude entre les modèles mentaux des personnes touchéesNote de bas de page 58.

Dans l’événement à l’étude, le poste de commandement n’a pas utilisé de documents de référence objectifs, comme des cartes de référence laminées. À bord du bateau de sauvetage 1864, la navigation se faisait uniquement au moyen de repères visuels et en fonction des informations transmises par le poste de commandement.

Avec la pratique, une personne pourra renforcer ses modèles mentaux grâce à des processus comme la reconnaissance et le rappel. Par exemple, reconnaître un danger à partir d’une image fournie lors de la formation, puis se rappeler que ce danger pourrait entraîner un accident. La pratique permet également aux instructeurs ou aux superviseurs de valider que la personne a une compréhension précise du scénario.

Des erreurs fondées sur des règles ou sur des connaissancesNote de bas de page 59 se produisent lorsqu’une personne applique mal ou omet d’appliquer une règle correctement. Cela peut se produire si les règles ne sont pas claires et/ou si la personne manque d’expérience parce qu’elle n’a pas eu la possibilité de pratiquer la règle dans un scénario pertinent.

1.23 Immersion en eau froide

À proximité de l’eau ou sur l’eau, les chutes par-dessus bord, l’hypothermie et la noyade sont des éventualités qui peuvent survenir rapidement. Au Canada, la chute par-dessus bord est l’une des principales causes de mort dans l’industrie maritime.

L’hypothermie est une chute de la température du corps au-dessous de la normale (37 °C), qui se produit à la suite d’une exposition prolongée au froid. Une chute en eau froide aggrave la perte de chaleur car l’eau est un milieu très conducteur : environ 25 fois plus que l’air. L’eau est généralement considérée froide lorsque sa température est inférieure ou égale à 15 °C; cependant, certaines sources considèrent que l’eau est froide lorsque sa température est inférieure ou égale à 21 °CNote de bas de page 60,Note de bas de page 61. Il est important de noter que, même si l’on adopte le critère d’une température inférieure ou égale à 15 °C, une personne qui entre dans des eaux de 16 à 21 °C, surtout soudainement et sans protection thermique, ressentira toujours l’eau comme étant froide et s’exposera à des effets pouvant également être dangereux.

Lorsqu’une personne est soudainement immergée dans de l’eau froide, l’immersion est généralement suivie d’une ingestion d’eau et d’un choc hypothermique. Le choc hypothermique produit un grand halètement et une hyperventilation incontrôlable, de l’hypertension et une augmentation de la charge de travail cardiaqueNote de bas de page 62. Cette réponse réduit la capacité d’une personne à retenir sa respirationNote de bas de page 63, ce qui rend très difficile de garder la bouche fermée pour éviter l’ingestion d’eau ou de retenir sa respiration en nageant. Si la personne reste dans l’eau, il y aura un refroidissement progressif des extrémités du corps, entraînant « une diminution de la dextérité manuelle, de la vitesse de déplacement, de la force et de l’efficacité mécanique ».Note de bas de page 64 Cela rendra très difficile l’exécution des tâches de survie. La température corporelle centrale commencera à baisser et l’hypothermie s’aggravera, entraînant finalement une insuffisance cardiaque.

1.24 Événements antérieurs

Le BST a enquêté 7 autres événements mettant en cause des bateaux de travail d’une jauge brute de 15 ou moins.

M04C0090 – Le 10 décembre 2007, en quittant un chantier sur l’île Payette dans la baie Georgienne (Ontario), un bateau de travail transportant 4 personnes a chaviré. Trois personnes ont été secourues et 1 personne s’est noyée.

M08M0062 – Le 17 septembre 2008, le bateau-pompe Fireboat 08-448B a chaviré pendant des exercices de formation et de familiarisation dans le port de Halifax (Nouvelle-Écosse). Les 8 personnes qui étaient à bord ont été repêchées par un bateau de sauvetage de la GCC.

M09L0068 – Le 1er mai 2009, le bateau de sauvetage 1815 du SIM a chaviré au large de l’île Sainte-Thérèse, dans le port de Montréal, lors d’un exercice d’entraînement. Les 4 personnes qui étaient à bord ont été repêchées par un autre bateau de sauvetage du SIM. L’événement n’a fait aucun blessé.

Le BST a envoyé la lettre d’information sur la sécurité maritime 04/09 à TC afin de souligner l’importance de tenir compte de toutes les ouvertures d’envahissement, comme les portes latérales, de même que de leur usage prévu au moment d’évaluer la stabilité et la flottabilité d’un bateau. TC a indiqué qu'il était en accord avec ces observations. Suite à l’événement, le SIM a condamné la porte latérale sur ses bâtiments HammerHead RFV-22Note de bas de page 65.

Dans le rapport d’enquête pour cet événement, le Bureau a émis la préoccupation liée à la sécurité suivante :

jusqu'à ce que les constructeurs et les exploitants soient mieux renseignés et qu'un programme d'audit ou d'inspection soit implanté, il existera un risque résiduel que les navires soient construits et mis en service bien qu'ils soient non conformes aux normes et peut-être dangereuxNote de bas de page 66.

M10L0026 – Le 25 mars 2010, le bateau de sauvetage 1865 du SIM a chaviré dans les rapides de Lachine lors d'un exercice. Les 4 membres d'équipage ont été récupérés par un autre bateau du SIM. L’événement n’a fait aucun blessé.

Le SIM a analysé les événements qui ont mené au chavirement, tel que requis par la loiNote de bas de page 67, afin de dégager des conclusions et d’émettre des recommandations.

Le 3 mai 2010, le SIM a eu une rencontre avec la CSST, des représentants syndicaux et des gestionnaires. Lors de cette rencontre, différentes questions liées à l'incident et touchant, entre autres, la santé et la sécurité au travail ont été soulevées.

Le 1er juin 2010, le BST a procédé à un test de stabilité sur une des embarcations HammerHead RFV22. Le 3 juin 2010, le BST a envoyé la lettre d’information sur la sécurité maritime 03/10 au Directeur, SIM concernant le chavirement du bateau de sauvetage. L'enquête du BST a révélé l'information suivante :

- L'écran du collecteur d'admission du jet d'eau n'était pas en place.

- Le bateau n'était pas équipé d'un système redondant de propulsion.

- Un plan de route n'avait pas été enregistré avant la mise à l'eau.

- Il n'y avait pas d'étui pour retenir le radiotéléphone portable et il a été perdu quand le bateau a chaviré.

M19A0025 – Le 29 janvier 2019, le bateau de travail Captain Jim, avec 2 membres d’équipage et 1 passager à bord, a commencé à prendre l’eau et est devenu désemparé à 2,8 milles marins de son port d’attache d’Eastern Passage (Nouvelle-Écosse). Peu après, le bateau a coulé rapidement. Un des membres de l’équipage et le passager ont réussi à monter à bord du radeau de sauvetage du bateau. Ils ont été secourus par un bateau-pilote du havre de Halifax et emmenés à Halifax. Des plongeurs ont retrouvé le corps de l’autre membre de l’équipage dans la timonerie du bateau plus tard dans la journée.

M19P0029 – Le 7 février 2019, le bateau de recherche et de sauvetage Spirit of Sooke de la Marine royale canadienne retournait à sa station après un exercice de formation lorsqu’il s’est échoué sur la pointe Christie dans le havre de Sooke (Colombie-Britannique). Le bateau comptait 4 membres d’équipage bénévoles à bord, et il filait à environ 27 nœuds au moment de l’échouement. L’impact a causé des blessures graves à tous les membres d’équipage. Le bateau a subi des dommages et a été temporairement retiré du service.

M20C0101 – Le 12 mai 2020, le bateau de travail du navire Manitoulin, avec 3 membres d’équipage à bord, est passé au-dessus d’une amarre immergée en se dirigeant vers la rive près de Sombra (Ontario), lorsque l’amarre s’est tendue et a happé le bateau de travail. L’impact a fait tomber tous les membres d’équipage à l’eau. L’un des membres de l’équipage a nagé jusqu’à la rive et les 2 autres sont remontés dans le bateau de travail. Aucune blessure n’a été signalée.

1.25 Liste de surveillance du BST

La Liste de surveillance du BST énumère les principaux enjeux de sécurité qu’il faut s’employer à régler pour rendre le système de transport canadien encore plus sûr.

La gestion de la sécurité figure sur la Liste de surveillance 2022. Même si le SIM n’était pas tenu d’avoir un système de gestion de la sécurité pour ses bateaux de sauvetage, il devait prendre des moyens pour gérer la sécurité au moyen de divers processus. L’enquête a permis de relever des lacunes dans l’efficacité de sa gestion des risques en ce qui a trait à la formation, à la surveillance des opérations, à l’évaluation continue des risques, ainsi qu’à la diffusion de l’information.

MESURES À PRENDRE L’enjeu de la gestion de la sécurité dans le transport maritime demeurera sur la Liste de surveillance jusqu’à ce que

|

1.26 Rapports de laboratoire du BST

Le BST a produit le rapport de laboratoire suivant dans le cadre de la présente enquête :

- LP005/2022 – Vessel and equipment visual inspection [inspection visuelle du bâtiment et de l’équipement]

Le Laboratoire du BST a procédé à une inspection visuelle approfondie du bâtiment et de son équipement de bord ainsi que de certains EPI, vêtements et effets personnels de l'équipage. L'inspection approfondie du système de propulsion (moteur, système de turbine et entraînement par jet) n'a révélé aucun facteur mécanique qui aurait pu mener à une perte de propulsion et de contrôle de la direction. De plus, aucun fonctionnement anormal du groupe motopropulseur n’avait été signalé immédiatement avant l'événement.

2.0 Analyse

Le bateau de sauvetage 1864 a chaviré dans les rapides de Lachine au cours d’une intervention pour porter secours à une embarcation de plaisance en panne de moteur. Les 4 pompiers se sont retrouvés à l’eau et 1 pompier s’est noyé. L’analyse portera sur les facteurs causaux et contributifs du chavirement. L’analyse portera également sur la formation des équipes nautiques, l’évaluation des risques et la gestion des unités nautiques par le service de sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM).

L’inspection du bateau au laboratoire du BST n’a révélé aucune lacune mécanique ayant pu contribuer au chavirement. En outre, à la suite de l’analyse de l'évaluation de la stabilité effectuée dans le cadre de l’enquête M09L0068 du BST, il a été établi que, outre la présence d’une porte latérale, condamnée depuis, la stabilité et la flottabilité de ces bateaux répondaient aux normes de conception en vigueur.

2.1 Gestion des risques et supervision

La gestion des risques vise à déterminer les dangers, à analyser et évaluer les risques associés à ces dangers, et à mettre en place des mesures d’atténuation, comme la formation. Une gestion efficace des risques est un processus continu auquel participent tous les niveaux d’une organisation. Les risques opérationnels sont dynamiques; ils ne se manifestent pas en permanence et peuvent changer au fil du temps. Il est donc essentiel que l’organisation révise régulièrement son évaluation des risques afin de s’adapter aux changements et inclure les nouveaux dangers, ainsi que les dangers existants qui auraient pu être négligés au départ. Pour qu’une gestion de risques soit efficace, il est également important que les mesures d’atténuation mises en place soient communiquées à tous les membres de l’organisation auxquels elles s’adressent, et qu’elles soient surveillées afin de s’assurer de leur application.

La gestion de risques efficace se fait en deux temps. Premièrement, une analyse générale du territoire couvert par l’organisation permet de déterminer les risques présents en permanence sur le territoire, comme la présence d’eaux vives par exemple. Cette analyse se fait à l’avance et permet de cerner les risques dont il faut tenir compte et les mesures d’atténuations qu’il faut prendre tout au long d’une intervention sur le territoire touché. Le SIM avait effectué une analyse de risques du secteur des rapides de Lachine suite à un chavirement en 2010. Pour atténuer les risques reliés au sauvetage nautique dans cette zone, le SIM avait désigné une zone d'exclusion où aucune intervention ne devait être faite. Toutefois, cette mesure d’atténuation n'avait pas été communiquée efficacement aux officiers et aux unités nautiques du SIM.

Deuxièmement, une analyse des risques propres à l’intervention réalisée avant de débuter les opérations vise à cerner les risques spécifiques de la situation en cours, comme la visibilité, le vent, etc. Cette analyse se fait en temps réel et requiert une vue d’ensemble de la situation. Lors d’interventions de sauvetage nautique, le SIM déploie un chef aux opérations (C/O), en plus des officiers en charge des équipes déployées (capitaines et lieutenants). L’officier qui prend en charge le poste de commandement est responsable de l’identification des dangers et de la prise des décisions opérationnelles. Le lieutenant à bord de l’embarcation est l’officier en charge des opérations à l’intérieur de celle-ci. Toutefois, lors de sauvetages nautiques, il arrive que l’officier en charge du poste de commandement ne soit pas en mesure de suivre visuellement les opérations en cours, ce qui limite considérablement sa capacité d’évaluer les risques de l’opération. Le lieutenant à bord de l’embarcation a certes une vue directe sur ce qui se passe à bord, mais il participe aussi directement aux opérations et n’a pas le recul et la vue d’ensemble nécessaires pour bien évaluer les risques.

La supervision est un contrôle administratif qui soutient ou renforce divers aspects de la performance, incluant la formation, le respect des procédures, les priorités, et la charge de travail. La supervision peut avoir un impact significatif sur de nombreux facteurs qui influencent les comportements en milieu de travail.