Échouement

Chaland Lafarge Eagle, remorqué par le remorqueur Mauna Loa avec l’aide du remorqueur Sea Imp XI

Fleuve Fraser (Colombie-Britannique)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Description du navire

Le Mauna Loa est un remorqueur en acier à une seule hélice construit en 1963. La propulsion principale est assurée par un moteur diesel marin de 2088 kW. Le remorqueur possède également un propulseur d’étrave hydraulique de 150 kW. Un treuil de remorquage à double tambour à commande électrique est installé sur le pont arrière, et les guides rétractables de câble de remorque sont situées à la poupe.

La timonerie comporte un poste de conduite qui comprend les appareils de navigation et les commandes des machines. Un second poste de conduite est situé du côté tribord arrière du pont (figure 1). Ce poste de conduite fait face à l’arrière et comprend des commandes pour le moteur, le propulseur d’étrave, la direction et les guides rétractables de câble de remorque. Le remorqueur est immatriculé aux États-Unis; il appartient à Salmon Bay Barge Line, Inc., et est exploité par cette société.

Au moment de l’événement à l’étude, le remorqueur avait 97 777 L de diesel à bord. Environ 37 854 L se trouvaient dans les 2 réservoirs de carburant arrière et le reste dans les 2 réservoirs de carburant avant. Le tirant d’eau au départ du remorqueur était d’environ 3,20 m à l’avant et de 3,66 m à l’arrière.

Le Lafarge Eagle (figure 2) est un chaland en acier sans propulsion d’une longueur de 98,57 m et est utilisé pour transporter du ciment en vrac. La coque est divisée par 5 cloisons étanches transversales en compartiments avant et arrière et en 4 cales à cargaison. Les cales à cargaison peuvent transporter environ 7700 tonnes de ciment en vrac. Le chaland a une proue et une poupe inclinées. La poupe comporte une encoche de poussée profonde et arrondie, ainsi que des crosses de remorquage bâbord et tribord. Une patte d’oie est fixée sur les pitons à œil des côtés bâbord et tribord de la proue. Le chaland et le Mauna Loa appartiennent à la même société et sont exploités par celle-ci. Le chaland est également immatriculé aux États-Unis.

Au moment de l’événement, le chaland était chargé d’environ 7051 tonnes de ciment en vrac. Le tirant d’eau maximal était de 5,64 m, et le chaland avait une assiette positive de 0,24 m.

Le Sea Imp XI est un remorqueur à 2 hélices construit en 2017. La longueur du remorqueur est de 16,31 m et il est propulsé par 2 moteurs diesel d’un total de 896 kW entraînant des hélices à pas fixe. Le remorqueur appartient à Catherwood Towing Ltd. et est exploité par cette entreprise, et il est immatriculé au Canada.

Déroulement du voyage

Le matin du 30 octobre 2020, le remorqueur Mauna Loa a quitté Seattle (Washington), en remorquant le chaland Lafarge Eagle. Le Lafarge Eagle était chargé de 3000 tonnes de scories. Le remorqueur et le chaland sont arrivés au terminal de Lafarge à Richmond (Colombie-Britannique) le matin du 31 octobre. Les opérations de chargement ont commencé peu après l’arrivée. Le plan consistait à décharger les 3000 tonnes de scories, puis à charger environ 7700 tonnes de 2 différentes qualités de ciment à destination de Seattle.

Le matin du 1er novembre, les opérations de chargement étaient toujours en cours. Le capitaine du Mauna Loa prévoyait que le chaland serait prêt à partir plus tard dans la soirée et a demandé à l’agent de la compagnie de prendre des dispositions pour obtenir un remorqueur de renfort vers 22 h 30Note de bas de page 1 afin d’aider au départ. Vers 14 h 52, le gestionnaire du terminal de Lafarge a communiqué avec le capitaine pour discuter des changements de charge dus à une pénurie de produit. En l’absence de quantités de chargement exactes et donc étant dans l’impossibilité de prévoir l’assiette de départ du chaland, le capitaine a communiqué avec l’agent pour reporter le départ et, par conséquent, un remorqueur de renfort a été programmé pour le lendemain.

Vers 17 h 30, après avoir appris que le départ du navire avait été reprogrammé, le gestionnaire du terminal de Lafarge a communiqué avec le capitaine et l’a informé que le chaland devait partir ce jour-là parce que le produit devait arriver à Seattle le lendemain.

À 18 h, une fois le chargement terminé, le capitaine a de nouveau communiqué avec l’agent de la compagnie pour demander un remorqueur de renfort le plus tôt possible. Le Sea Imp XI était le seul remorqueur disponible avec un court préavis et devait venir en aide à 22 h. C’était la première fois que le Sea Imp XI allait être utilisé comme remorqueur de renfort à Lafarge. Il n’était pas utilisé régulièrement par Salmon Bay Barge Line, Inc. pour des opérations de renfort, mais il était de taille et de puissance comparables aux remorqueurs de renfort habituels et son équipage était expérimenté.

À 20 h 45, l’équipage du Mauna Loa a amorcé les vérifications avant le départ. Le Sea Imp XI est arrivé à 21 h, et une réunion de sécurité a eu lieu sur le pont des 2 remorqueurs, au cours de laquelle le capitaine du Mauna Loa a discuté du plan de désamarrage avec l’équipage du Sea Imp XI. Le plan prévoyait que le Mauna Loa tire le chaland pour l’éloigner du quai et remonte la rivière sur une courte distance avant d’exécuter un virage et de se diriger en aval sur la rivière. Le Sea Imp XI devait retenir le chaland le long du bord jusqu’à ce que le chaland se met en mouvement et ensuite passer à la hanche tribord du chaland, amarrer un câble, puis aider à faire tourner le chaland.

Au moment du départ, la visibilité était bonne et il faisait noir. Le vent était léger et le courant de jusant avait atteint sa vitesse maximale de 2,5 nœuds.

À 21 h 20, le Mauna Loa a amarré le câble alors que le Sea Imp XI tenait le chaland le long du bord pour l’empêcher de descendre la rivière sous l’influence du courant (figure 3). La longueur du câble de remorquage était d’environ 20 à 30 m de la poupe du Mauna Loa jusqu’au chaland. Un capitaine en formation se trouvait à bord du Mauna Loa, et il a été affecté aux commandes du poste de conduite arrière avec le capitaine à ses côtés aux fins de supervision. À 21 h 45, l’équipage a commencé le désamarrage et le chaland s’est mis en route à 21 h 57.

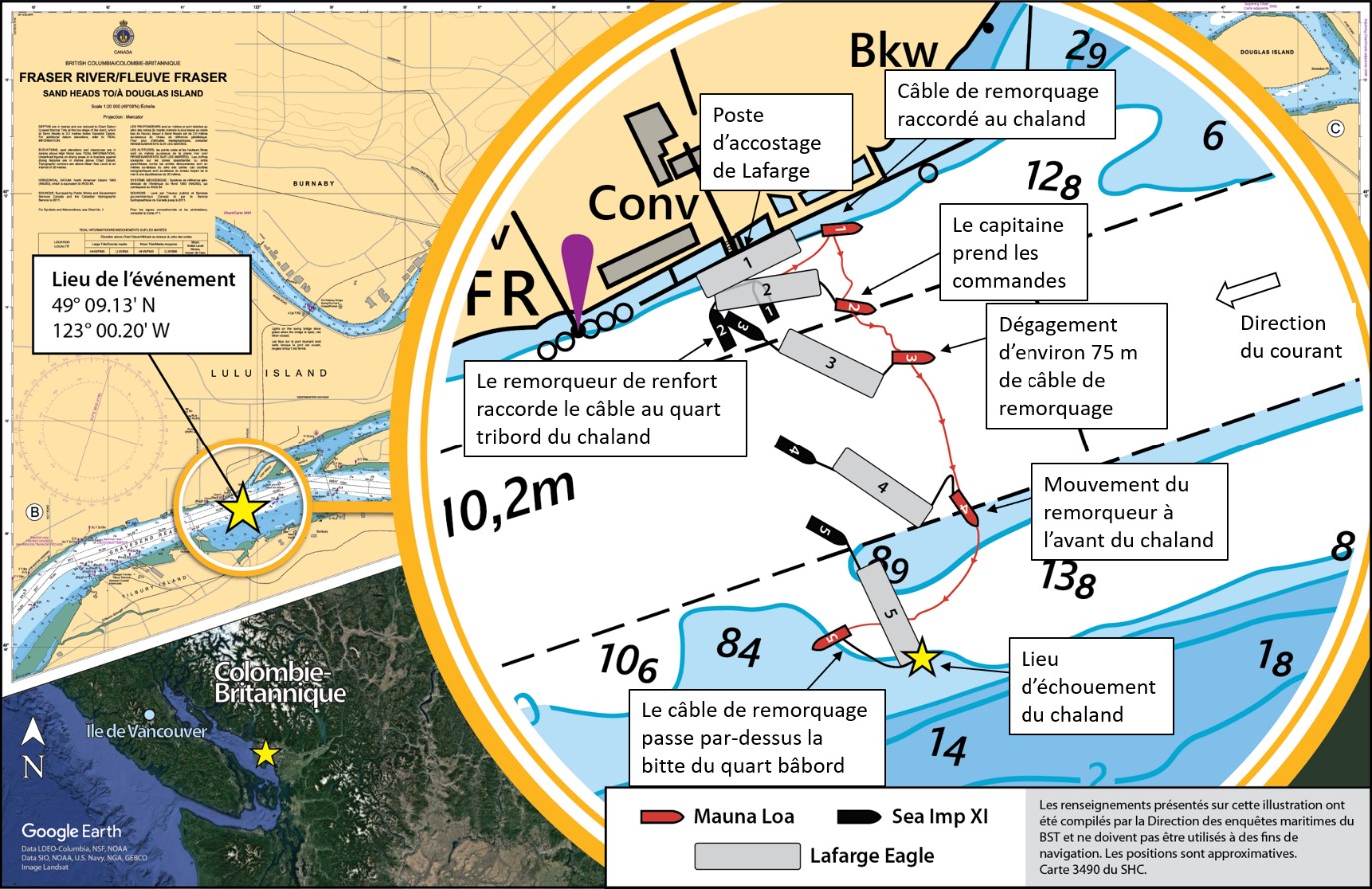

Peu après le départ, le Mauna Loa est tombé sous l’emprise du courant, et le capitaine en formation a éprouvé des difficultés à maintenir le cap du remorqueur vers l’amont. Vers 22 h, les effets du courant sur le mouvement du remorqueur l’ont amené à traverser et à descendre la rivière, ce qui a fait perdre la capacité de diriger efficacement le chaland. Le capitaine a pris les commandes du capitaine en formation et a tenté de reprendre la maîtrise du remorquage en manœuvrant le remorqueur en amont et devant le chaland. Pendant ce temps, le Sea Imp XI a fixé un câble sur la hanche tribord du chaland et a attendu des instructions.

Vers 22 h 01, le Mauna Loa s’est positionné en amont et devant le chaland, mais le remorqueur et le chaland se trouvaient désormais sur des trajectoires qui divergeaient de près de 90°. Le remorqueur suivait une route-fond de 142° à 1,7 nœud, tandis que le chaland suivait une route-fond de 226° à environ 1,5 à 2 nœuds. Le mouvement relatif des 2 navires a entraîné la tension du câble de remorquage, ce qui a fait gîter le Mauna Loa d’environ 20° à tribord. Afin d’éviter un risque d’engagementNote de bas de page 2, le capitaine a libéré environ 75 m de câble de remorquage.

Avec le mou dans le câble de remorquage, le chaland a continué de suivre la route-fond en traversant la rivière vers les hauts-fonds de l’autre côté. Le capitaine a tenté de manœuvrer le Mauna Loa devant le chaland, d’effectuer un virage à tribord et de commencer à remorquer le chaland en aval. Toutefois, vers 22 h 04, le chaland s’est échoué à environ 100 m à l’extérieur du chenal à la position 49°09.12″ N, 123°00.31″ W, au moment où le Mauna Loa terminait son virage devant le chaland et modifiait son propre cap vers l’aval.

L’échouement du chaland a fait passer le câble de remorquage par-dessus la bitte de la hanche bâbord du remorqueur. Le capitaine a par conséquent libéré 365 m de plus du câble de remorquage pour empêcher l’engagement du Mauna Loa. Le Sea Imp XI est resté attaché à la hanche tribord du chaland et attendait des instructions.

À 22 h 45, le Mauna Loa et le Sea Imp XI ont tenté sans succès de renflouer le chaland. À 23 h 10, une évaluation du chaland échoué a été effectuée, et il a été confirmé qu’il n’y avait aucune voie d’eau et que le chaland s’était échoué à l’extrémité avant.

Le 2 novembre, à 1 h 16, le Mauna Loa a tenté de nouveau de renflouer le chaland avec l’aide du Sea Imp XI et d’un deuxième remorqueur de renfort qui est arrivé sur les lieux. Cette fois, les efforts de renflouement ont réussi, et le Mauna Loa a continué le remorquage du chaland vers Seattle avec l’aide du Sea Imp XI dans la rivière jusqu’à 3 h 45.

Gestion des risques

Les exploitants de navires doivent être conscients des dangers inhérents à leurs activités et ils doivent les gérer de façon proactive afin de réduire les risques au niveau le plus faible raisonnablement réalisable. La mise en œuvre de processus efficaces de gestion des risques permet aux exploitants de navires de déterminer les dangers, d’évaluer les risques et d’établir des mesures d’atténuation. Une approche systématique et documentée contribue également à faire en sorte que les personnes à tous les niveaux, y compris les capitaines, possèdent les connaissances, les outils et les renseignements nécessaires pour prendre des décisions judicieuses dans toute condition d’exploitation.

Lorsque le Mauna Loa a quitté le terminal de Lafarge en remorquant le chaland, il y avait plusieurs conditions qui n’étaient pas considérées comme des dangers par l’équipage : le départ a été amorcé dans l’obscurité, le chenal dans lequel le chaland chargé devait être tourné était étroit, et la vitesse du courant de jusant était à son maximum. De plus, la configuration à une seule hélice du Mauna Loa a accentué la difficulté de la manœuvre prévue, tout comme la charge légère de carburant et sa distribution vers l’avant. Par conséquent, le remorqueur était plus léger à l’arrière que d’habitude, ce qui a fait que l’hélice procurait moins de poussée que ce à quoi l’équipage était habitué. En outre, les changements à l’horaire résultant de problèmes de chargement avaient mené à l’utilisation d’un remorqueur de renfort qui n’avait jamais aidé à cet endroit ou pour cette société. Enfin, un capitaine en formation était affecté aux commandes du Mauna Loa, même si la manœuvre de départ était difficile et pouvait avoir des conséquences importantes si elle ne se déroulait pas comme prévu.

Bien que Salmon Bay Barge Line, Inc. ait volontairement mis en place un système de gestion de la sécurité (SGS), ce dernier ne contenait aucun processus officiel de gestion des risques et n’avait pas été vérifié par une autorité externe. Aucune directive écrite n’avait été fournie au capitaine pour l’évaluation des risques, comme les conditions météorologiques, les limites de courant pour l’exécution de diverses manœuvres de remorquage, les caractéristiques et la configuration des remorqueurs, et les exigences concernant les remorqueurs de renfort. La compagnie s’est appuyée uniquement sur l’expérience et le jugement de chacun des capitaines pour prendre des décisions sur de tels facteurs. En l’absence de processus officiels de gestion des risques, le capitaine n’a pas bénéficié d’une démarche systématique pour aider à déterminer les dangers et à atténuer les risques. Des enquêtes antérieures du BST ont révélé l’absence de processus officiels de gestion des risques par les exploitants de remorqueurs comme un facteur causal ou contributif dans un événement, ou comme un facteur de risqueNote de bas de page 3.

Communications

Une communication efficace est essentielle à la réussite des manœuvres qui nécessitent la coordination de plusieurs navires. Pendant les activités de remorquage, le remorqueur principal est souvent hors de vue du remorqueur de renfort et, par conséquent, il est essentiel de maintenir une communication auditive. Une communication efficace comprend, entre autres, l’utilisation d’exposés sur la sécurité avant le remorquage (parfois appelées des causeries de sécurité) et le transfert clair des instructions entre le remorqueur principal, le navire remorqué ou assisté, et tout remorqueur de renfort. L’absence de communication efficace est un facteur que le BST a fréquemment cerné comme un facteur causal ou contributif dans des accidentsNote de bas de page 4.

Dans l’événement à l’étude, après la réunion sur la sécurité avant le remorquage, le capitaine en formation à bord du Mauna Loa s’est vu confier les commandes et la responsabilité de communiquer avec le Sea Imp XI (le remorqueur de renfort) pendant le départ. Lorsque le Mauna Loa a été entraîné par le courant et a commencé à dévier de la trajectoire prévue, il n’y avait aucune communication entre les 2 remorqueurs. Pendant les 4 minutes entre le moment où le capitaine du Mauna Loa a pris les commandes du capitaine en formation et l’échouement du chaland, il n’était pas clair qui était responsable de la communication avec le remorqueur de renfort. Le bruit provenant de la colonne de ventilation près du poste de conduite arrière a également rendu les communications entre le capitaine et le capitaine en formation plus difficiles. Le remorqueur de renfort n’a pas interrogé le Mauna Loa lorsqu’il est devenu évident que la manœuvre ne se déroulait pas conformément au plan, ce qui signifie que le capitaine du Mauna Loa n’a pas été invité à expliquer comment le remorqueur de renfort pouvait aider à maîtriser le mouvement du chaland ou à arrêter son élan vers l’avant.

Liste de surveillance du BST

La Liste de surveillance du BST contient les principaux enjeux de sécurité auxquels il faut remédier pour rendre le système de transport canadien encore plus sécuritaire. La gestion de la sécurité figure sur la Liste de surveillance 2020. Comme le démontre l’événement à l’étude, même lorsque des processus officiels sont établis, ils ne sont pas toujours efficaces pour cerner tous les dangers ou pour gérer les risques dans tous les aspects de l’exploitation d’un navire. De plus, lorsqu’un exploitant met volontairement en œuvre un SGS, le système ne reçoit aucune surveillance pour en assurer l’efficacité.

Messages de sécurité

Un SGS n’est efficace pour cerner les dangers et atténuer les risques que s’il comprend un processus officiel d’évaluation des risques. Les exploitants qui ont mis en œuvre un SGS, y compris ceux qui l’ont fait volontairement, doivent s’assurer qu’ils ont mis en place un processus d’évaluation des risques, particulièrement pour les étapes critiques d’un voyage.

Les activités de remorquage nécessitent souvent des efforts coordonnés de plusieurs bâtiments, ce qui rend indispensable que tous les bâtiments concernés maintiennent une communication efficace et interviennent de façon proactive lorsque les manœuvres ne se déroulent pas conformément au plan.

Le présent rapport conclut l’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur cet événement. Le Bureau a autorisé la publication de ce rapport le . Le rapport a été officiellement publié le .