Collision en vol

Richcopter Inc. (s/n Collège Select Aviation)

Cessna 150M, C-FUAE

et

Cessna 150M, C-GRAE

Aéroport d’Ottawa/Gatineau (Québec)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Déroulement du vol

Dans la soirée du 20 juin 2023, 3 pilotes de l’unité de formation au pilotage de Richcopter Inc., faisant affaire sous le nom de Collège Select Aviation, se préparaient à effectuer des circuits et des posés-décollés de nuit sur la piste 09 selon les règles de vol à vue (VFR) depuis l’aéroport d’Ottawa/Gatineau (CYND) (Québec) dans le but de remplir les exigences de la qualification de vol de nuit. Les 3 pilotes allaient être aux commandes de 3 avions Cessna 150 exploités par l’unité de formation. Avant le départ de ces vols d’entraînement, l’instructeur superviseur a autorisé les vols, effectué les exposés avant vol et a ensuite supervisé les vols en question conformément à la réglementation en vigueur. Au moment de l’événement, l’unité de formation au pilotage n’avait fixé aucune limite quant au nombre maximal de ses avions pouvant effectuer des circuits en même temps, mais la réglementation ne l’exige pas.

Le 1er avion (immatriculation C-GUGC) a décollé à 21 h 28Note de bas de page 1, suivi du 2e (immatriculation C-FUAE) à 21 h 30 et enfin du 3e (immatriculation C-GRAE) à 21 h 32. Les 3 pilotes ont successivement effectué les appels radio indiquant leurs intentions de faire des posés-décollés piste 09 lorsqu’ils étaient chacun aux positions suivantes :

- en montée initiale;

- à l’étape vent arrière;

- à l’étape de base;

- à l’étape finale vers la piste 09.

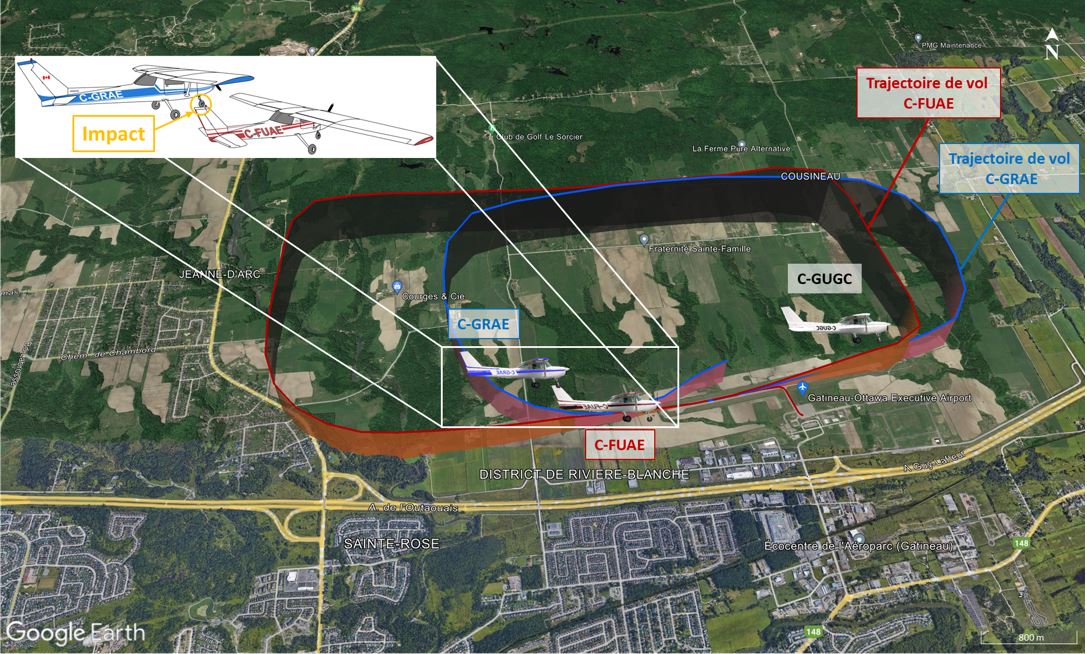

Après le 1er posé-décollé de C-GRAE, les 3 avions ont continué de faire les appels indiqués ci-dessus. Lorsque le pilote de C-GUGC a fait son appel radio à l’étape finale, C-GRAE était au début de l’étape vent arrière. Quand le pilote de C-FUAE a fait son appel radio à l’étape finale vers la piste 09 peu après, C-GRAE se trouvait toujours en vent arrière, approximativement par le travers du seuil. Le pilote de C-GRAE a aperçu un avion en approche finale qu’il a cru être C-FUAE (numéro 2 en finale). Toutefois, il s’agissait de C-GUGC (numéro 1 en finale), qui était devant C-FUAE. N’ayant pas vu C-FUAE et croyant donc être numéro 2 en approche vers la piste, le pilote de C-GRAE a amorcé un virage en étape de base et a fait son appel radio pour indiquer qu’il tournait en étape de base (figure 1)Note de bas de page 2.

Quelques secondes plus tard, C-GRAE s’est retrouvé directement au-dessus de C-FUAE. À environ 21 h 45, lorsqu’il était entre 100 et 200 pieds au-dessus du sol (AGL), C-GRAE a percuté le dessus du gouvernail de direction et la dérive de C-FUAE (figure 2).

À 21 h 45 min 06 s, à la suite de l’impact qui a été ressenti par les 2 pilotes, le pilote de C-FUAE a annoncé qu’il allait se poser et s’arrêter sans préciser la raison. Le pilote de C-GRAE a effectué une remise des gaz et s’est annoncé en montée initiale et a indiqué qu’il allait lui aussi faire un arrêt complet. Par la suite, il s’est annoncé à l’étape vent arrière puis de base, mentionnant à nouveau qu’il allait faire un arrêt complet. Juste après l’appel du pilote de C-GRAE à l’étape finale, le pilote de C-FUAE, qui était au sol et avait découvert que son avion était endommagé, a prévenu les pilotes des 2 avions encore en vol de faire attention en approche finale, puisque quelque chose avait percuté son avion, mais qu’il ne savait pas si c’était un oiseau ou autre chose. Le pilote de C-GRAE n’a pas accusé réception et a effectué 9 autres posés-décollés en continuant de faire ses appels normalement. Le pilote de C-GUGC s’est posé et s’est arrêté à 22 h 49, suivi de C-GRAE aux environs de 23 h 09.

Renseignements sur les pilotes

Les dossiers indiquent que les pilotes des 2 avions entrés en collision possédaient la licence et les qualifications requises pour effectuer les vols conformément à la réglementation en vigueur. Tous 2 détenaient une licence de pilote privé et étaient titulaires d’un certificat médical valide de catégorie 1. Le pilote de C-FUAE suivait la formation en vol du programme ATPL (licence de pilote de ligne) intégré. Il avait accumulé environ 71 heures de vol au total, dont 21 heures de vol en solo. Le pilote de C-GRAE suivait une formation en vol modulaire pour obtenir sa licence de pilote professionnel. Il avait accumulé environ 93 heures de vol au total, dont environ 21 heures de vol en solo.

Renseignements météorologiques

Le dernier message d’observation météorologique régulière d’aérodrome de la journée, émis à 21 h pour CYND, indiquait les conditions suivantes :

- vents soufflant du 080° vrai à 4 nœuds;

- visibilité de 10 milles terrestres;

- nuages épars à 6900 pieds AGL;

- température de 21 °C, point de rosée de 16 °C;

- calage altimétrique de 30,21 pouces de mercure.

Ces conditions correspondaient aux conditions indiquées dans la prévision d’aérodromeNote de bas de page 3 pour CYND, émise le 20 juin 2023 à 13 h 41 et valide de 14 h à 22 h. La prévision d’aérodrome suivante allait être émise le lendemain à 9 h.

Les conditions météorologiques à CYND étaient propices à un vol VFR de nuit, et elles ne sont pas considérées comme un facteur contributif dans cet événement.

Renseignements sur les aéronefs

D’après les dossiers, les 2 aéronefs entrés en collision (2 Cessna 150M) étaient entretenus selon un calendrier de maintenance approuvé par Transports Canada et ne présentaient aucune défectuosité non corrigée au moment de l’événement. En outre, rien n’indique qu’une défaillance d’un système ou d’un composant a joué un rôle dans l’événement à l’étude.

Renseignements sur les dommages

Les dommages subis par les 2 aéronefs correspondent à l’angle de la collision, à la direction de vol et aux trajectoires convergentes des 2 aéronefs (figure 2).

Au cours de la séquence de collision, la roue de nez puis le stabilisateur horizontal de C-GRAE ont heurté le dessus du gouvernail de direction et la dérive de C-FUAE, ce qui a causé des dommages mineurs aux 2 aéronefs. Le stabilisateur horizontal de C-GRAE n’a subi qu’une légère déformation du bord d’attaque gauche et une égratignure superficielle sur le revêtement inférieur (figure 3). La partie supérieure du gouvernail de direction de C-FUAE s’est partiellement détachée, et la partie supérieure de la dérive s’est recourbée vers l’avant et la gauche (figure 4).

Espace aérien et comptes rendus obligatoires

La collision s’est produite dans la zone de contrôle de CYND (espace aérien contrôlé de classe E). À CYND, aucune tour de contrôle n’est en service, mais une fréquence obligatoire (MF) a été établie. Une station d’information de vol y fournit les services consultatifs de vol et les services d’information de vol entre 5 h 30 et 21 h 15. Au moment des vols à l’étude, la station n’était pas en service, et des comptes rendus obligatoires pour évoluer à l’intérieur de la zone MF, ou avant d’y entrer, devaient être diffusés sur la fréquence MF de CYND, conformément aux articles 602.97 à 602.103 du Règlement de l’aviation canadien. L’écoute des bandes audios sur la MF de CYND (122,3 MHz) a révélé que les 3 aéronefs dans le circuit avaient fait les appels requis et aussi un appel additionnel à l’étape de base à chaque circuit.

Selon l’information recueillie au cours de l’enquête, à certains aérodromes non contrôlés, des pilotes indiquent leur ordre d’atterrissage dans leurs appels radio à l’intention des autres pilotes dans le circuit, ce qui augmente la conscience situationnelle et les chances que ceux-ci réagissent en cas de conflit.

Surveillance visuelle et évitement des collisions

Les 2 Cessna 150M de l’événement sont équipés de feux de navigation (un rouge au bout de l’aile gauche, un vert au bout de l’aile droite et un blanc sur la queue), d’un feu anticollision rouge sur le dessus de la dérive et d’un phare d’atterrissage fixé sur le devant du capot moteur. Ces dispositifs lumineux visent à rendre les aéronefs plus visibles. Cependant, dans le cas des vols à l’étude, lorsque C-GRAE était à la fin de l’étape vent arrière, C-FUAE était à l’étape finale, numéro 2 pour l’atterrissage, et se trouvait devant un fond lumineux (secteur nord-est de la ville de Gatineau [Québec]), ce qui a pu le rendre plus difficile à détecter visuellement.

La méthode « voir et éviter » constitue la méthode de base de surveillance visuelle et d’évitement des collisions en vol VFR. Elle est fondée sur un balayage visuel actif de même que sur la capacité de détecter des aéronefs en conflit et de prendre les mesures qui s’imposent pour les éviter. Cette méthode a été examinée dans le cadre d’un certain nombre d’autres enquêtes du BSTNote de bas de page 4. Certaines de ces enquêtes ont conclu qu’étant donné ses limites, « [s]e fier uniquement à la détection visuelle augmente le risque de collision dans un espace aérien non contrôléNote de bas de page 5 ».

Par ailleurs, le Manuel d’information aéronautique de Transports Canada, précise ce qui suit :

Les pilotes qui évoluent en VFR ou en IFR [règles de vol aux instruments] dans des conditions VMC [conditions météorologiques de vol à vue] ont l’entière responsabilité de voir et d’éviter les autres aéronefs. Il est nécessaire de combiner la surveillance visuelle et l’écoute des fréquences afin d’accroître la sécurité des vols dans le voisinage des aérodromes non contrôlésNote de bas de page 6.

Enfin, l’Australian Transport Safety Bureau a lui aussi exprimé des réserves quant à cette méthode et a fourni les explications suivantes [traduction] :

L’œil humain est particulièrement sensible à la détection des mouvements, mais il est moins efficace pour détecter les objets stationnaires. Malheureusement, en raison de la géométrie des trajectoires de collision, un aéronef qui suit une trajectoire de collision apparaît habituellement comme un objet stationnaire dans le champ visuel du pilote.

Si deux aéronefs convergent vers un point d’impact sur des trajectoires de vol droites à des vitesses constantes, l’orientation de chaque aéronef par rapport à l’autre demeure constante jusqu’au point de collision […].

Du point de vue de chaque pilote, l’aéronef qui converge devient plus gros, tout en restant fixe à un point particulier du pare-briseNote de bas de page 7.

Le soir de l’événement à l’étude, lorsque C-FUAE était en approche finale et que C-GRAE était à l’étape de base, leurs trajectoires ont été convergentes pendant une courte durée. Toutefois, une fois que C-GRAE était en approche finale, il se trouvait au-dessus de C-FUAE, qui n’était plus visible depuis le point de vue du poste de pilotage de C-GRAE.

Vision de nuit

La vision de nuit est basée sur l’adaptation de l’œil à l’obscurité et sur la sensibilité des photorécepteurs, principalement les bâtonnets, qui sont responsables de la vision dans des conditions de faible éclairage.

Dans le domaine de l’aviation, des dispositifs d’éclairage spéciaux, tels que des instruments de bord rétroéclairés, sont utilisés pour permettre aux pilotes de mieux voir les informations affichées dans des conditions d’obscurité ou de faible luminosité. Les instruments de bord des 2 Cessna 150M de l’événement ne sont pas rétroéclairés.

La lumière rouge est une autre façon de préserver la vision de nuit tout en permettant aux pilotes de lire et de comprendre les instruments de bord.Note de bas de page 8 Les pilotes de l’événement disposaient d’une source lumineuse rouge au plafond du poste de pilotage pour illuminer tout le tableau de bord (figure 5). Toutefois, dans l’obscurité, sous un éclairage rouge, les informations blanches sur les cadrans à fond noir de l’aéronef apparaissent rouges, ce qui réduit le contraste et la lisibilité.

Dans le cas à l’étude, afin d’augmenter l’éclairage existant dans le poste de pilotage et pour mieux discerner les indications des instruments de bord, les 2 pilotes portaient en plus une lampe frontale à lumière rouge, ce qui a pu aggraver la perte de contraste encore davantage. Les répercussions sur la sécurité doivent être considérées lorsqu’une source de lumière est portée au front. Il ne faut pas rajouter trop de lumière, en particulier de la lumière blanche, pour ne pas nuire à la vision de nuit. Par ailleurs, une source de lumière portée au front peut provoquer des reflets sur les surfaces vitrées et ainsi réduire la visibilité à l’extérieur.

Systèmes anticollision

Les 2 Cessna 150M étaient munis d’un transpondeur mode C. Ils n’étaient équipés d’aucun système anticollision embarqué, mais la réglementation n’exigeait pas qu’ils le soient.

Les technologies d’évitement des collisions ne cessent de se perfectionner, et un certain nombre de dispositifs sont disponibles pour les aéronefs de l’aviation générale, notamment :

- les systèmes de détection du trafic et d’évitement des collisions pour l’aviation générale;

- les émetteurs-récepteurs du système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion;

- les systèmes d’avis de trafic;

- les dispositifs anticollision portables.

Mesures de sécurité prises

À la suite de l’événement, le Collège Select Aviation a pris les mesures suivantes :

- Les instructeurs ont revu les procédures de communication dans le circuit avec tous les élèves.

- Une limite de 4 avions du Collège Select Aviation dans le circuit en même temps a été imposée.

- Une évaluation mensuelle sur la sécurité liée aux événements qui se sont produits et/ou aux points opérationnels pertinents a été mise en place.

- Une radio fixe a été mise à l’entière disposition de l’instructeur superviseur, qui peut s’en servir en tout temps pour communiquer avec les pilotes au besoin.

Messages de sécurité

Lorsqu’un mouvement ou bruit inhabituels ou un choc sont perçus en vol, il est préférable de se poser dès qu’il est sécuritaire de le faire et d’effectuer une inspection de l’aéronef, même si tout semble être revenu à la normale.

Enfin, la méthode « voir et éviter » est intrinsèquement limitée et, à elle seule, ne garantit pas l’évitement des collisions entre les avions. Par conséquent, l’utilisation des systèmes anticollision conçus spécifiquement pour l’aviation générale peut réduire considérablement le risque de collision en vol.

Le présent rapport conclut l’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur cet événement. Le Bureau a autorisé la publication de ce rapport le . Le rapport a été officiellement publié le .