Perte de maîtrise et collision avec un plan d’eau

True North Airways Inc.

de Havilland DHC-3 Otter, C-FDDX

Lac Pluto (Québec)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Résumé

1.0 Renseignements de base

1.1 Déroulement du vol

Le matin du 12 octobre 2022, le pilote de l’aéronef de Havilland DHC-3 Otter sur flotteurs exploité par True North Airways Inc. (True North Airways) est arrivé au quai de l’hydroaérodrome de Mistissini (CSE6) (Québec) vers 7 h 30 Note de bas de page 1pour commencer à se préparer pour les vols de la journée.

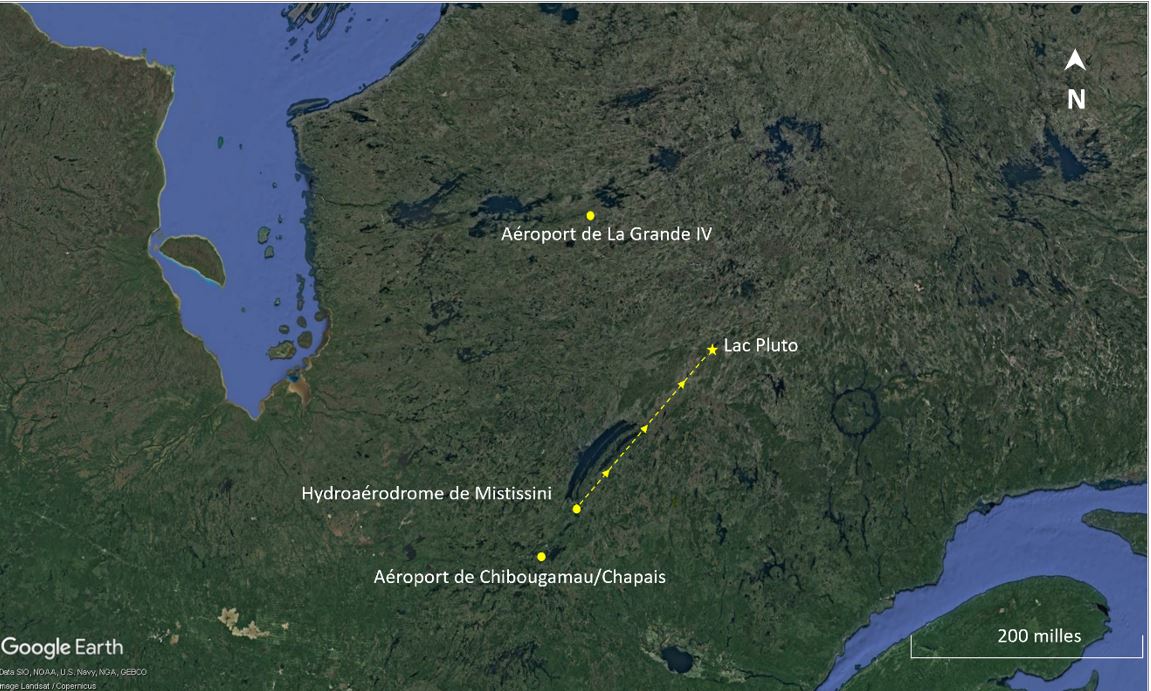

Peu après son arrivée au quai, le pilote a été informé qu’il allait effectuer un vol nolisé à destination du lac Pluto (Québec), situé à environ 135 milles marins (NM) au nord-est. Il était prévu que le pilote décolle seul de CSE6, avec seulement du fret à bord, et qu’à la destination, il dépose le fret, prenne 3 passagers et les ramène à CSE6.

Le pilote s’est préparé pour le vol et a passé en revue les données météorologiques. Comme il n’y avait pas de station météorologique au lac Pluto, le pilote a vérifié les conditions météorologiques aux stations d’observation météorologique les plus proches le long de la route de vol et il a examiné la prévision de zone graphique émise par NAV CANADA. Il a également utilisé une application Web non aéronautique pour vérifier les conditions météorologiques avant le départ. Le pilote s’attendait à un ciel dégagé et à la dissipation du brouillard matinal avant son arrivée à destination. Le temps de vol prévu pour se rendre au lac Pluto était d’environ 1 heure et 30 minutes. Après avoir terminé la planification de vol, le pilote, aidé de l’équipe au sol, a chargé l’aéronef de barils d’essence, de bouteilles de propane et de bois d’œuvre. L’aéronef a ensuite été avitaillé et, vers 8 h 04, le pilote a décollé pour effectuer un vol selon les règles de vol à vue (VFR) à destination du lac Pluto dans des conditions de ciel dégagé (figure 1).

À environ 4 NM au sud-ouest de la destination, le pilote a remarqué qu’il y avait une couche de nuages bas à proximité de l’aire d’amerrissage prévue. Il a donc amorcé une descente pour passer sous les nuages et garder le sol en vue.

Une fois sous la couche de nuages, le pilote s’est retrouvé dans des conditions de visibilité réduite d’environ 1 mille terrestre (SM) dans le brouillard. Le pilote a maintenu l’aéronef à moins de 500 pieds au-dessus du sol (AGL) tout en essayant de repérer les passagers qui attendaient l’aéronef sur une plage. La visibilité réduite a compliqué le repérage des passagers. Cette situation, combinée au fait que les passagers ne se trouvaient pas dans l’aire d’attente qui avait été indiquée au pilote lors de sa préparation avant le vol, a fait que le pilote n’a pas vu les passagers lors de son premier passage au-dessus de cet endroit. Le pilote a effectué un virage à gauche pour survoler de nouveau la zone et a repéré les passagers. Cette zone du lac était plus au sud que l’aire d’amerrissage habituelle utilisée lors des vols que le pilote avait effectués précédemment. Étant donné que les vents soufflaient du sud, le pilote a traversé le lac étroit où l’aéronef allait amerrir et a amorcé un autre virage à gauche pour voler en vent arrière (vers le nord). Le pilote a ralenti l’aéronef en vue de l’amerrissage et a commencé à sortir les volets.

Lorsque l’aéronef était à l’étape vent arrière, le pilote a dirigé son attention à l’extérieur pour essayer de garder en vue l’aire d’amerrissage souhaitée et ne pas la perdre de vue dans le brouillard. Ceci a conduit à un circuit plus serré que d’habitude. Au cours de l’étape vent arrière du circuit, la vitesse de l’aéronef a continué à ralentir. Alors qu’il effectuait le virage pour amerrir, le pilote a senti que l’aéronef commençait à perdre de l’altitude et a remarqué que l’anémomètre indiquait que la vitesse de l’aéronef était passée au-dessous de 65 mi/h. Constatant que l’aéronef entrait en décrochage, le pilote a mis les gaz pour tenter de rétablir le vol; cependant, vers 9 h 29, l’aéronef a percuté le plan d’eau à environ 2000 pieds de la plage où les passagers attendaient.

Peu après l’impact de l’aéronef avec la surface du lac, le pilote est sorti de l’aéronef sur le flotteur gauche, qui s’était partiellement détaché de l’aéronef lors de l’impact, et a grimpé sur l’aile. Après s’être rendu compte que l’aéronef avait commencé à couler, il a commencé à nager jusqu’à la rive la plus proche. Le pilote s’est rapidement rendu compte qu’avec les vêtements qu’il portait, il avait de la difficulté à flotter. Il a donc essayé de saisir la poignée de gonflage de son vêtement de flottaison individuel (VFI), sans toutefois parvenir à le gonfler. Il a alors enlevé le VFI et le manteau qu’il portait et a continué à nager jusqu’à la rive.

Pendant ce temps, 1 des passagers a contourné à pied la pointe de la plage pour rejoindre l’aire ouverte du lac et a pu voir l’hydravion commencer à couler au milieu du lac, à environ 300 pieds de la rive. Lorsque le passager est retourné à l’aire d’attente, 1 des autres passagers l’a accompagné dans son bateau et ils sont partis en direction de l’aéronef qui coulait.

Il n’a fallu que quelques minutes aux 2 passagers pour se rendre à l’aéronef. À ce moment-là, l’aéronef était presque entièrement submergé; seule la queue dépassait de la surface de l’eau (figure 2).

Les passagers ont localisé le pilote sur la rive du lac, se sont rendus sur place pour le récupérer et l’ont transporté dans une cabane située à proximité. Le pilote a utilisé le téléphone satellite du passager pour informer sa compagnie de l’accident.

Le Centre conjoint de coordination de sauvetage (JRCC) de Trenton (Ontario) a reçu un signal provenant de la radiobalise de repérage d’urgence (ELT) de l’aéronef et a tenté de communiquer avec l’exploitant Note de bas de page 2. Deux aéronefs de recherche et sauvetage (SAR) des Forces armées canadiennes ont été dépêchés sur les lieux. Lorsque le 1er aéronef est arrivé vers 12 h 13, le plafond était bas et la visibilité était faible, et l’équipage n’a pas été en mesure de localiser l’aéronef ni la cabane. Environ 20 minutes plus tard, l’équipage a localisé la cabane, et des techniciens SAR ont été parachutés sur les lieux et ont soigné les blessures du pilote. Vers 14 h, le pilote et les techniciens SAR ont été évacués par le 2e aéronef SAR – un hélicoptère – et le pilote a été transporté à l’hôpital.

1.2 Personnes blessées

Le pilote était la seule personne à bord du vol à l’étude. Il a subi des blessures à la tête et au dos.

Le tableau 1 indique la gravité des blessures reçues.

| Gravité des blessures | Membres d’équipage | Passagers | Personnes ne se trouvant pas à bord de l’aéronef | Total selon la gravité des blessures |

|---|---|---|---|---|

| Mortelles | 0 | – | – | 0 |

| Graves | 1 | – | – | 1 |

| Légères | 0 | – | – | 0 |

| Total des personnes blessées | 1 | – | – | 1 |

1.3 Dommages à l’aéronef

L’aéronef a subi des dommages importants. Il n’y a pas eu d’incendie après l’impact.

1.4 Autres dommages

Une quantité inconnue de carburant Jet A a été déversée dans le lac Pluto.

1.5 Renseignements sur le personnel

| Licence de pilote | Licence de pilote professionnel -- avion |

|---|---|

| Date d’expiration du certificat médical | 1er octobre 2023 |

| Heures de vol total | 1938,9 |

| Heures de vol sur type | Environ 600 |

| Heures de vol au cours des 24 heures précédant l’événement | 8,4 |

| Heures de vol au cours des 7 jours précédant l’événement | 24,5 |

| Heures de vol au cours des 90 jours précédant l’événement | 224,1 |

| Heures de vol sur type au cours des 90 jours précédant l’événement | 103,5 |

| Heures de service avant l’événement | 2,1 |

| Heures hors service avant la période de travail | 12,7 |

Le pilote possédait la licence et les qualifications nécessaires pour effectuer le vol conformément à la réglementation en vigueur. Il était titulaire d’une licence canadienne de pilote professionnel – avion, annotée d’une qualification sur hydravion, et d’un certificat médical de catégorie 1 valide.

Le pilote avait été engagé par True North Airways en mars 2021 et avait reçu une formation initiale sur le DHC-3 Otter en août 2021. Sa dernière vérification de compétence pilote sur le DHC-3 Otter avait été effectuée en juillet 2022. Il avait également suivi une formation sur l’évacuation subaquatique en avril 2022 et une formation sur les marchandises dangereuses en juillet 2022.

Le pilote travaillait à partir de CSE6 depuis plusieurs rotations, dont les 5 jours précédant l’événement, et il avait déjà volé vers le lac Pluto.

Selon l’examen des horaires de travail et de repos du pilote, rien n’indique que la fatigue a nui à la performance du pilote.

1.6 Renseignements sur l’aéronef

1.6.1 Généralités

L’aéronef à l’étude a été construit en 1956 par de Havilland Aircraft of Canada Ltd. L’aéronef a fait l’objet d’une conversion de turbine en 2004 et a alors été doté d’un turbopropulseur. En 2006, l’avionneur Viking Air Ltd. est devenu propriétaire du certificat de type du DHC-3 Otter. True North Airways a acheté l’aéronef à l’étude en janvier 2021 et l’exploitait sur des skis, des roues ou des flotteurs, selon les besoins saisonniers.

Au moment de l’événement à l’étude, plusieurs modifications avaient été faites sur l’aéronef conformément aux certificats de type supplémentaires (CTS) correspondants, y compris, sans toutefois s’y limiter :

- le CTS SA03-50 : DHC-3 9000 Pounds Aircraft Gross Weight Increase Modification [Modification de l’augmentation de la masse brute à 9000 livres du DHC-3]

- le CTS SA89-32 (CTS 3777NM de la Federal Aviation Administration [FAA]) : Installation of Pratt & Whitney PT6A-34, -135 or -135A Turbine Engine [Installation d’un turbomoteur PT6A-34, -135 ou -135A de Pratt & Whitney]

- le CTS SA94-114 (SA00287NY) : Installation of Baron STOL [short takeoff and landing] Systems STOL Kit [Installation de la trousse à décollage et atterrissage courts de Baron STOL Systems]

| Constructeur | de Havilland Aircraft of Canada Ltd.* |

|---|---|

| Type, modèle et immatriculation | DHC-3 Otter, C-FDDX |

| Année de construction | 1956 |

| Numéro de série | 165 |

| Date d’émission du certificat de navigabilité | 26 août 2004 |

| Total d’heures de vol cellule | 17 489,5 heures |

| Type de moteur (nombre) | Pratt & Whitney Canada PT6A-34 (1) |

| Type d’hélice (nombre) | Hartzell HC-B3TN-3DY (1) |

| Masse maximale autorisée au décollage | 9000 lb |

| Types de carburant recommandés | Jet A, Jet A-1, Jet B |

| Type de carburant utilisé | Jet A |

* À l’heure actuelle, la compagnie Viking Air Ltd. détient le certificat de type pour ce type d’aéronef.

La masse et le centre de gravité de l’aéronef se trouvaient dans les limites prescrites, et rien n’indique que la défaillance d’un composant ou d’un système a joué un rôle dans l’événement à l’étude.

Les dommages au moteur et à l’hélice indiquaient que de la puissance était générée pendant la séquence d’impact.

1.6.2 Vitesses de décrochage et système d’avertissement

Le manuel Airplane Flight Supplement for the de Havilland DHC-3 Otter Seaplane de Viking Air Ltd., qui est associé au CTS SA03-50 (qui approuve l’augmentation de la masse de l’aéronef pour passer à 9000 livres), contient une section sur les performances qui présente les vitesses de décrochage de l’aéronef à l’étude. Cette section contient un graphique montrant les vitesses de décrochage pour différentes masses, différents réglages des volets et différents angles d’inclinaison Note de bas de page 3. En se fondant sur la masse calculée de l’aéronef de 8200 livres, le BST a utilisé ce graphique pour interpoler les vitesses de décrochage à divers angles d’inclinaison et réglages des volets (tableau 4).

| Réglage des volets | Angle d’inclinaison | ||

|---|---|---|---|

| 0° | 30° | 45° | |

| Croisière | 73* | 78 | 86 |

| Décollage | 60 | 65 | 72 |

| Atterrissage | 57 | 61 | 68 |

* Ces vitesses de décrochage approximatives sont calculées pour un aéronef dont le centre de gravité est à l’avant, l’hélice est à la rotation maximale en tr/min et la manette des gaz est au ralenti.

L’enquête n’a pas permis de confirmer la position des volets ni l’angle d’inclinaison de l’aéronef à l’étude au moment du décrochage (pour plus de détails, voir la section 1.12 Renseignements sur l’épave et sur l’impact).

L’aéronef à l’étude était équipé d’un voyant d’avertissement de décrochage situé tout en haut à gauche du tableau de bord, au-dessus de l’anémomètre (figure 3). Il n’était pas équipé d’un système d’avertissement sonore de décrochage. Le pilote ne s’est pas souvenu d’avoir vu le voyant s’allumer avant la collision avec le plan d’eau.

1.7 Renseignements météorologiques

Le message d’observation météorologique régulière d’aérodrome automatique (METAR AUTO) émis à 8 h pour l’aéroport de Chibougamau/Chapais (CYMT) (Québec), situé à environ 45 NM au sud-ouest de CSE6, indiquait ce qui suit :

- vents du 160° vrai, à 7 nœuds;

- visibilité de 9 SM;

- ciel dégagé;

- température de 5 °C et point de rosée de 4 °C;

- calage altimétrique de 29,92 pouces de mercure (inHg).

Des conditions similaires étaient présentes à CSE6.

La station d’observation météorologique la plus proche du lieu de l’événement, située à environ 130 NM au nord-ouest, à l’aéroport de La Grande IV (CYAH) (Québec), émet à la fois un METAR et une prévision d’aérodrome (TAF). La TAF pour CYAH Note de bas de page 4, émise à 6 h 40 et valide de 7 h à 17 h, indiquait les conditions suivantes après 9 h :

- vents du 210° vrai à 10 nœuds, avec rafales à 20 nœuds;

- visibilité supérieure à 6 SM;

- nuages épars à 12 000 pieds AGL.

Les prévisions pour la route figurant dans la prévision de zone graphique (GFA), émise à 7 h 30 et valide à 8 h, indiquaient ce qui suit :

- quelques nuages entre 3000 et 6000 pieds au-dessus du niveau de la mer;

- visibilité supérieure à 6 SM.

Après l’accident, le BST a demandé une évaluation météorologique, effectuée par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), des conditions météorologiques au lac Pluto au moment de l’événement à l’étude. L’évaluation a permis de déterminer qu’au moment de l’événement, le lac Pluto était situé dans le secteur chaud d’un front chaud qui se déplaçait lentement. L’évaluation d’ECCC indiquait ce qui suit [traduction] :

[…] le lieu de l’écrasement a été exposé à des conditions assez stables pendant la nuit. Des vents légers du sud/sud-ouest ont soufflé dans le secteur chaud toute la nuit, et l’humidité relative de la masse d’air est restée élevée, sous un ciel généralement dégagé. De telles conditions sont idéales pour la formation de brouillard de

rayonnement Note de bas de page 5.

L’évaluation d’ECCC se concluait ainsi [traduction] :

[…] lorsque l’aéronef est descendu en s’approchant [du lac Pluto], il aurait subi un léger cisaillement du vent à basse altitude (-20 kt/1000 pi), avant de rencontrer le stratus et le brouillard à très basse altitude (1500 pi de profondeur) au-dessus du lac. Il est fort probable que les plafonds et la visibilité sous ces nuages étaient aussi bas que ½ SM […]. Bien que les conditions aient pu s’améliorer légèrement après le lever du soleil, compte tenu de l’étendue similaire des nuages vers [10 h 30], il est peu probable que les plafonds ou la visibilité se soient améliorés de façon notable au moment de l’accident Note de bas de page 6.

1.8 Aides à la navigation

Sans objet.

1.9 Communications

Il n’y a pas eu, que l’on sache, de problème de communication.

1.10 Renseignements sur l’aérodrome

Sans objet.

1.11 Enregistreurs de bord

L’aéronef n’était muni d’aucun enregistreur de données de vol ou de conversations de poste de pilotage, et la réglementation en vigueur n’en exigeait pas.

L’aéronef était toutefois muni d’un appareil de suivi satellite SPOT. Pour des raisons inconnues, l’appareil a cessé de fonctionner presqu’au milieu du vol, et aucune donnée de position supplémentaire n’a pu être obtenue de cet appareil.

Le pilote disposait également d’un appareil de communication par satellite. Le dernier point a été enregistré vers 9 h 12, soit plus de 17 minutes avant l’événement.

1.12 Renseignements sur l’épave et sur l’impact

À la suite de la collision avec le plan d’eau et de la sortie du pilote, l’aéronef s’est immobilisé à l’endroit au fond du lac; seul le stabilisateur vertical sortait de l’eau.

Les dommages causés par l’impact hydrodynamique sur l’aéronef à l’étude montrent qu’il a heurté le plan d’eau alors qu’il était incliné vers la gauche et dans une légère assiette de piqué. Pendant la séquence d’impact, le longeron avant de l’aile gauche s’est détaché du fuselage et s’est incliné vers l’arrière; le longeron arrière est resté fixé au fuselage. La partie intérieure arrière et le volet correspondant sont entrés en contact avec la cabine et en ont compromis la structure. Le flotteur gauche a subi des dommages importants et est resté partiellement fixé au fuselage. Le flotteur droit s’est complètement détaché. Le moteur, les capots et le bâti moteur avaient été déplacés par rapport à leur position d’origine, mais tous sont restés fixés.

La position exacte des volets au moment de l’impact n’a pas pu être déterminée. Les volets sont actionnés par circuit hydraulique au moyen du sélecteur à position rentrés/sortis] et de la poignée de la pompe à volets, qui peut se trouver dans n’importe quelle position une fois que l’angle des volets souhaité est atteint. Les marques témoins entre les volets et le fuselage étaient insuffisantes pour fournir des renseignements fiables sur la position. L’aiguille de l’indicateur de position des volets n’a pas donné d’indication fiable de la position des volets en raison des dommages causés au fuselage par l’impact.

Le laboratoire du BST a analysé l’indicateur d’assiette de l’aéronef pour y repérer des marques témoins. Comme il n’y en avait pas, il n’a pas été possible de déterminer avec précision quelle était l’assiette de l’aéronef au moment de l’impact.

1.13 Renseignements médicaux et pathologiques

Selon l’information obtenue au cours de l’enquête, rien n’indique que des facteurs médicaux ou physiologiques ont nui à la performance du pilote.

1.14 Incendie

Aucune trace d’incendie avant ou après l’événement n’a été relevée.

1.15 Questions relatives à la survie des occupants

1.15.1 Utilisation des ceintures de sécurité et des ensembles de retenue

Le Règlement de l’aviation canadien (RAC) compte plusieurs exigences concernant l’utilisation de ceintures de sécurité, d’ensembles de retenue et, s’il y a lieu, de ceintures-baudriers. L’article 605.27 du RAC stipule ce qui suit relativement à l’utilisation des ceintures de sécurité par les membres d’équipage :

(3) Le commandant de bord doit s’assurer qu’au moins un des pilotes est assis aux commandes de vol et a bouclé sa ceinture de sécurité, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier, durant le temps de vol Note de bas de page 7 .

La ceinture-baudrier constitue un élément important du système de protection des occupants d’un aéronef, et il est reconnu que le port de cette ceinture contribue à réduire la probabilité de blessures et leur gravité. Un avantage significatif de l’utilisation de la ceinture-baudrier est qu’elle minimise les mouvements du corps et fait en sorte que le corps ne heurte pas la structure de l’aéronef lors d’impacts latéraux et longitudinaux. Transports Canada (TC) précise d’ailleurs dans sa Circulaire d’information (CI) 605-004 ce qui suit :

1) Il y a un pourcentage élevé de décès et de blessures graves de pilotes et de passagers dans des accidents de petits aéronefs attribués au contact de la tête du pilote avec le manche de commande de l’avion, le tableau de bord ou d’autres parties de la structure du poste de pilotage, ou [à] la tête du passager entrant en contact avec le siège devant eux. Ce contact est dû au battement de la partie supérieure du corps non retenue en l’absence de ceinture-baudrier pendant la séquence d’écrasement.

2) Les statistiques sur les accidents montrent de manière notable que l’utilisation d’une ceinture-baudrier conjointement avec une ceinture sous-abdominale peut réduire les blessures graves à la tête, au cou et à la partie supérieure du corps des occupants à bord d’un aéronef et peut réduire le nombre de décès des occupants impliqués dans un accident offrant des chances de survie Note de bas de page 8 .

Le siège du pilote était équipé d’une ceinture de sécurité composée d’une ceinture sous-abdominale et d’une ceinture-baudrier; toutefois, le pilote ne portait que sa ceinture sous-abdominale lors du vol à l’étude. La ceinture-baudrier de l’aéronef à l’étude était fixée à la cloison et située au-dessus du siège du pilote. En raison de sa position et de son point d’attache élevé, elle avait tendance à frotter contre le cou du pilote, qui la trouvait donc inconfortable. De plus, l’aéronef privé qu’il pilotait régulièrement n’était pas équipé d’une ceinture-baudrier. Le pilote avait donc l’habitude de ne pas porter la ceinture-baudrier disponible lorsqu’il pilotait l’aéronef à l’étude.

1.15.2 Vêtement de flottaison individuel

Depuis 2020, la réglementation exige que les membres d’équipage et les passagers des hydravions commerciaux transportant 9 passagers ou moins portent un vêtement de flottaison gonflable lorsque ces aéronefs sont exploités sur un plan d’eau ou au-dessus de celui-ci Note de bas de page 9.

Le pilote dans l’événement à l’étude portait un VFI manuel/automatique Onyx A/M-24. La poignée de gonflage rouge se trouvait sur le côté droit du VFI, qui avait été converti en mode de déploiement uniquement manuel Note de bas de page 10. En mode uniquement manuel, une étiquette « MANUEL SEULEMENT » doit être bien en vue à l’extérieur de la housse et à côté de la poignée, conformément au manuel d’utilisation Note de bas de page 11. D’autres VFI récupérés sur les lieux de l’événement portaient l’étiquette « MANUEL SEULEMENT »; il est donc probable que cette étiquette était également bien en vue à l’extérieur de la housse du VFI du pilote. Toutefois, l’enquête n’a pas permis de le confirmer, car le VFI n’a jamais été retrouvé après l’accident (figure 4).

Lorsque le pilote est sorti de l’aéronef, il a tenté de gonfler le VFI une fois dans l’eau et qu’il nageait en direction de la rive, mais le VFI ne s’est pas gonflé. Le BST a effectué des tests au Laboratoire d’ingénierie du BST, à Ottawa (Ontario), sur un VFI identique et a remarqué qu’il était possible de confondre l’étiquette « MANUEL SEULEMENT » avec la poignée de gonflage.

L’enquête n’a pas permis de déterminer si le pilote avait tiré sur la poignée de gonflage, sur l’étiquette « MANUEL SEULEMENT » ou sur une autre sangle. Étant donné qu’il était si près de la rive et que ses vêtements gorgés d’eau lui pesaient, le pilote n’a pas passé beaucoup de temps à essayer de gonfler le VFI et a plutôt choisi de se défaire de son lourd manteau ainsi que du VFI qu’il portait par-dessus.

Fait établi : Autre

Pour des raisons inconnues, le pilote a eu de la difficulté à gonfler son VFI et, comme il se trouvait près de la rive, il l’a enlevé pour pouvoir nager plus facilement.

1.15.3 Enregistrement des radiobalises de repérage d’urgence

L’ELT de 406 MHz de l’aéronef à l’étude s’est déclenchée au moment de l’impact.

Selon le paragraphe 605.38(4) du RAC, une ELT capable d’émettre sur la fréquence de 406 MHz doit être inscrite au Registre canadien des balises Note de bas de page 12. À la réception d’un signal d’une balise de détresse,

les autorités de recherche et de sauvetage au [Centre canadien de contrôle des missions] peuvent récupérer l’information d’une base de données sur l’enregistrement, notamment les renseignements personnels du propriétaire et de la personne à contacter en cas d’urgence ainsi que les caractéristiques et l’équipement permettant d’identifier [...] l’aéronef. Ces renseignements permettent aux services de recherche et de sauvetage d’intervenir adéquatement Note de bas de page 13.

Selon le Registre canadien des balises, l’inscription au registre d’une ELT « [facilitera] la tâche du personnel de recherche et de sauvetage dans l’éventualité d’une situation de détresse Note de bas de page 14 ».

Lorsque le JRCC reçoit un signal d’ELT, il tente immédiatement de communiquer avec le propriétaire de l’ELT à l’aide des renseignements contenus dans la base de données d’inscription au registre pour confirmer si le signal provient bien d’un aéronef en détresse ou s’il s’agit simplement d’une fausse alarme. Si le JRCC ne parvient pas à communiquer avec le propriétaire, il consulte alors d’autres ressources (par exemple, plans de vol, services de la circulation aérienne, suivi sur le Web) pour confirmer la validité et l’exactitude du signal de l’ELT.

Lorsqu’un événement ne peut être confirmé, on prend la décision de déployer ou non des ressources – y compris, sans toutefois s’y limiter, des services SAR. Toutefois, la priorité peut changer si un autre accident nécessitant des ressources SAR se produit et est confirmé.

True North Airways n’avait pas mis à jour les renseignements figurant dans le registre après avoir acquis l’aéronef à l’étude en janvier 2021.

Les enquêteurs ont obtenu les journaux du JRCC, qui ont fourni des renseignements relatifs à l’intervention de sauvetage ainsi qu’une chronologie de l’opération de SAR. D’après les journaux, le signal de l’ELT a été reçu pour la première fois par le JRCC à 9 h 31, et il a fallu près d’une heure au JRCC pour obtenir de True North Airways la confirmation qu’un de ses aéronefs avait eu un accident. Dans ce laps de temps, le JRCC a fait un certain nombre d’appels au propriétaire précédent de l’aéronef à l’étude, qui figurait toujours dans le Registre canadien des balises en tant que propriétaire, et a identifié l’exploitant actuel comme étant True North Airways. Après quelques tentatives infructueuses, le JRCC a établi le contact avec cet exploitant, qui a fini par confirmer l’accident. La décision de déployer les aéronefs SAR n’a été prise qu’environ 45 minutes après l’accident; toutefois, étant donné que le 1er aéronef SAR était par coïncidence déjà en vol et se dirigeait dans la direction de l’aéronef à l’étude, il est arrivé plus rapidement sur les lieux de l’accident que s’il avait dû être déployé à partir de sa base.

1.16 Essais et recherche

1.16.1 Rapports de laboratoire du BST

Le BST a produit les rapports de laboratoire suivants dans le cadre de la présente enquête :

- LP118/2022 – ELT Analysis [Analyse de l’ELT]

- LP094/2022 – NVM Recovery – GPS and Satellite Communicators [Récupération de la mémoire non volatile – appareils de communication GPS et par satellite]

- LP117/2022 – Instruments Analysis [Analyse des instruments]

- LP050/2023 – Shoulder Harness Analysis [Analyse de la ceinture-baudrier]

1.17 Renseignements sur les organismes et sur la gestion

1.17.1 Généralités

True North Airways est un exploitant aérien commercial approuvé par TC qui effectue des opérations aériennes en vertu des sous-parties 702 (Opérations de travail aérien), 703 (Exploitation d’un taxi aérien) et 604 (Exploitants privés) du RAC. Au moment de l’événement, True North Airways était aussi titulaire d’un certificat d’exploitation en vertu de la sous-partie 406 (Unités de formation au pilotage) du RAC. La compagnie a changé de propriétaire en août 2020 et a changé son nom pour True North Airways en janvier 2021. Elle est établie à Azilda (Ontario).

Au moment de l’événement à l’étude, True North Airways exploitait 8 aéronefs : 2 Cessna 172K, 1 Cessna A185F, 3 DHC-2 Beaver, 1 Pilatus PC-12 et 1 DHC-3 Otter, soit l’aéronef à l’étude. L’approbation d’exploitation en vertu des sous-parties 702 et 703 du RAC se limite aux opérations VFR de jour uniquement, pour tous les aéronefs, à l’exception du Pilatus PC-12. Des organismes de maintenance agréés par TC avaient été retenus par contrat pour effectuer la maintenance de l’aéronef à l’étude.

Des changements à la direction ont eu lieu en mars 2022, lorsque la compagnie a recruté un nouveau gestionnaire des opérations, qui est également devenu le pilote en chef en août 2022.

La compagnie n’avait pas de système de gestion de la sécurité pour ses opérations en vertu des sous-parties 702 et 703 du RAC, et elle n’était pas tenue d’en avoir un selon la réglementation. Avant l’événement à l’étude, la compagnie avait enregistré 3 accidents depuis janvier 2021; tous ont été classifiés comme des événements de catégorie 5 Note de bas de page 15,Note de bas de page 16 par le BST.

En 2019, le BST a publié le Rapport d’enquête sur une question de sécurité du transport aérien (SII) A15H0001 Note de bas de page 17. L’objectif de cette enquête était d’améliorer la sécurité en réduisant les risques dans les activités de taxi aérien au Canada. Le secteur des taxis aériens continue de connaître plus d’accidents que tout autre secteur de l’industrie de l’aviation commerciale.

1.17.2 Suivi des vols

True North Airways utilise un système de contrôle d’exploitation de type D en vertu duquel le contrôle d’exploitation est délégué du gestionnaire des opérations au commandant de bord du vol Note de bas de page 18. La responsabilité du déroulement quotidien des opérations aériennes est conservée par le gestionnaire de l’opération des systèmes, qui relève du gestionnaire des opérations.

Selon le manuel d’exploitation de la compagnie de True North Airways, l’entreprise dispose de préposés au suivi des vols qui surveillent le déroulement de chaque vol, du début à la fin Note de bas de page 19. Le commandant de bord a la responsabilité d’assurer la surveillance des vols en [traduction] « transmettant aux préposés au suivi des vols les messages concernant les atterrissages et les départs de l’aéronef, de son point d’origine, y compris toute escale et sa destination finale Note de bas de page 20 ».

La compagnie utilisait un appareil de suivi satellite pour suivre les mouvements des aéronefs. Ce système de suivi donnait une position à jour toutes les 10 minutes. Cependant, lors du vol à l’étude, il a cessé de fonctionner environ 35 minutes après le début du vol. La compagnie n’a pas remarqué que le système avait cessé ses transmissions.

L’aéronef à l’étude avait été nolisé par un client local de Mistissini et avait été exploité à partir de CSE6 pendant tout l’été. Ce client était lui-même un exploitant aérien qui utilisait normalement son propre aéronef DHC-3 Otter sur flotteurs, mais il n’était pas en mesure de le faire cette saison-là. Il a donc retenu les services de True North Airways.

Même si l’aéronef à l’étude ne se trouvait pas à la base de True North Airways en Ontario, il était du devoir du pilote de fournir des renseignements de vol au préposé au suivi des vols de sa compagnie. Pendant que l’aéronef était basé à Mistissini, le pilote communiquait principalement avec le personnel du client, à l’aide d’un dispositif de communication par satellite, d’un téléphone cellulaire ou d’une radio lorsqu’il était à portée, afin de fournir des estimations des heures d’arrivée et de communiquer des renseignements logistiques (par exemple, informer les passagers de l’heure d’arrivée prévue de l’aéronef et indiquer aux préposés au quai quand ils devaient être de retour pour décharger l’aéronef).

Après avoir été informé de l’événement à l’étude, les employés de True North Airways ont dû communiquer avec le client à Mistissini pour obtenir des renseignements, car ils ne connaissaient pas la destination de l’aéronef.

1.17.3 Marchandises dangereuses

Les marchandises dangereuses ne peuvent être transportées par voie aérienne que si certaines mesures réglementaires et procédures sont strictement respectées. Au Canada, les exigences relatives au transport des marchandises dangereuses (TMD) sont intégrées au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. De manière générale, les procédures relatives au TMD visent à garantir qu’à tous les maillons de la chaîne de transport, on sait quelles marchandises dangereuses sont transportées, comment les charger et les manipuler correctement, et ce qu’il faut faire en cas d’incident ou d’accident, que ce soit en vol ou au sol.

Pour transporter des marchandises dangereuses, un exploitant doit obtenir une autorisation spéciale qui est ajoutée à son certificat d’exploitation aérienne (CEA). L’autorisation spéciale est délivrée par TC, et avant d’être délivrée, l’exploitant doit inclure des procédures et de la formation approuvées par TC pour le TMD dans son manuel d’exploitation de la compagnie.

Lorsque True North Airways a changé de propriétaires, les nouveaux propriétaires ont continué à exercer les activités conformément à l’autorisation spéciale accordée à la compagnie précédente, qui autorisait le TMD sur les Cessna 172 et 185, ainsi que sur le DHC-2 Beaver. Les nouveaux propriétaires ont également continué à utiliser le manuel et le programme de formation de l’ancienne compagnie portant sur le TMD.

Lorsque True North Airways a acheté le DHC-3 Otter, elle a demandé à TC d’ajouter au CEA de cet aéronef cette autorisation spéciale pour le TMD. TC a informé la compagnie qu’avant que cette autorisation spéciale puisse être délivrée, le manuel et la formation portant sur le TMD devaient être modifiés pour y inclure les renseignements relatifs au DHC-3 Otter. En janvier 2022, les renseignements n’ayant pas été reçus, le dossier a été clos et l’autorisation spéciale n’a pas été ajoutée au CEA pour le DHC-3 Otter. Depuis, la compagnie a embauché un nouveau gestionnaire des opérations, et l’absence d’autorisation spéciale requise pour l’aéronef à l’étude est passée inaperçue.

Lors du vol à l’étude, l’aéronef transportait quatre barils de 45 gallons d’essence et deux bouteilles de propane de 30 livres.

Fait établi : Autre

L’aéronef à l’étude transportait des marchandises dangereuses à son bord, alors que l’exploitant n’était pas autorisé à le faire sur son aéronef DHC-3 Otter.

1.18 Renseignements supplémentaires

1.18.1 Décrochage aérodynamique

Un décrochage aérodynamique survient lorsque l’angle d’attaque de l’aile excède l’angle critique auquel l’écoulement de l’air commence à se décoller de l’aile. Il y a décrochage de l’aile lorsque l’écoulement de l’air se décolle de l’extrados et que la portance produite diminue sous le niveau nécessaire pour supporter l’aéronef.

La vitesse à laquelle se produit un décrochage varie en fonction du facteur de charge de la manœuvre en cours d’exécution. On définit le facteur de charge comme étant le rapport entre la force aérodynamique agissant sur les ailes et la masse brute de l’aéronef; le facteur de charge est une mesure des contraintes (ou de la charge) exercées sur la structure de l’aéronef. Par convention, on exprime le facteur de charge en g Note de bas de page 21 .

En vol rectiligne en palier, la portance est égale au poids et le facteur de charge est de 1 g. Toutefois, un virage incliné en palier nécessite plus de portance. Pour augmenter la portance, on peut, entre autres, augmenter l’angle d’attaque (en tirant sur la commande de profondeur ou le manche), ce qui augmente le facteur de charge. À mesure que le facteur de charge augmente avec l’angle d’inclinaison, la vitesse de décrochage augmente également.

Les rafales de vent imposent des augmentations momentanées du facteur de charge et peuvent être associées au cisaillement du vent Note de bas de page 22. Une rafale, en particulier une rafale verticale, peut être suffisamment forte pour faire décrocher une aile.

Comme cela est indiqué dans le manuel Entre ciel et terre,

La turbulence affecte la vitesse de décrochage. Les courants d’air ascendants entraînent une augmentation rapide de l’angle d’attaque à cause du changement de direction de l’écoulement relatif à l’aile. Si au même moment, la vitesse de l’avion est relativement basse, on risque de décrocher Note de bas de page 23 .

1.18.2 Vol selon les règles de vol à vue dans des conditions météorologiques de vol aux instruments

La route du vol à l’étude se trouvait dans un espace aérien non contrôlé. Selon le RAC Note de bas de page 24, pour un avion effectuant un vol VFR dans un espace aérien non contrôlé pendant le jour à une altitude égale ou supérieure à 1000 pieds AGL, la visibilité ne doit pas être inférieure à 1 SM, et l’avion doit maintenir, par rapport aux nuages, une distance d’au moins 500 pieds, mesurée verticalement, et de 2000 pieds, mesurée horizontalement. Si l’avion vole à une altitude inférieure à 1000 pieds AGL, la visibilité doit être d’au moins 2 SM et l’avion doit rester à l’écart des nuages.

Les dangers associés à la poursuite d’un vol VFR dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) sont bien connus. Les données du BST sur les accidents montrent que le maintien du vol VFR dans des conditions météorologiques défavorables ou dans des IMC représente une menace importante pour la sécurité aérienne. Un vol VFR qui se poursuit dans des IMC expose le pilote à un risque d’accident causé par une perte de maîtrise ou un impact sans perte de contrôle. Le BST a examiné ses données afin de déterminer le nombre d’accidents dans lesquels des pilotes en vol VFR sont entrés dans des IMC. De 2001 à 2021, on a recensé 93 accidents et 113 pertes de vie.

1.18.3 Prise de décisions

Les modèles de prise de décisions classiques ou normatifs sont axés sur la prise de décisions rationnelles et optimales, comme l’achat d’une maison, et ils sont souvent caractérisés par une évaluation lente et analytique des options et la sélection de l’option optimale. La planification avant le vol fait souvent appel à ces approches décisionnelles plus lentes et plus méthodiques et prépare les pilotes avant le vol. La préparation avant le vol peut consister à envisager la possibilité de rencontrer de la mauvaise visibilité ou des changements de conditions météorologiques, d’entrer dans des IMC, ou d’éprouver des problèmes mécaniques ou aéronautiques avec l’aéronef pendant le vol. Elle peut aussi comprendre une réflexion sur les mesures de rechange viables (par exemple, des aérodromes de dégagement). La préparation avant un vol peut réduire la prise de décisions quand le temps presse.

En comparaison, les modèles de prise de décisions comportementaux et naturalistes sont axés sur la façon dont les décisions sont prises dans des contextes réels, dynamiques et sensibles au temps. Ces modèles tiennent compte des limites cognitives humaines et se caractérisent par la prise de décisions de manière routinière et non analytique, en comparant les actions en termes de valeur ou d’utilité attendue. Dans ces contextes, les professionnels appliquent des stratégies de prise de décisions en fonction de leur expérience, de la tâche et du contexte opérationnel Note de bas de page 25. La prise de décisions en vol fait souvent appel à ces approches décisionnelles qui sont plus rapides et dépendent plus de la situation que les approches classiques.

Ainsi, la prise de décisions [traduction] « fusionne deux processus : la façon dont les décideurs évaluent la situation pour reconnaître la ligne de conduite qui a du sens, et la façon dont ils évaluent cette ligne d’action en l’imaginantNote de bas de page 26 ». Dans ces types de situations, les décideurs déterminent que les situations sont familières, et ils passent à l’action. Ils comprennent les objectifs et les priorités, quels indices sont importants et à quoi s’attendre ensuite, ainsi que les façons typiques de réagir dans des situations données. La prise de décisions de ce type est efficace et peut être exécutée rapidement. Elle est toutefois vulnérable à 3 catégories de problèmes : une expérience inadéquate chez le décideur, des renseignements insuffisants dans la situation en cours et la tendance du décideur à trouver une raison d’écarter un indice ou un élément d’information Note de bas de page 27. En outre, il a été démontré que les facteurs de stress tels que la pression temporelle, le bruit et l’ambiguïté réduisent les informations que les personnes peuvent prendre en compte lorsqu’elles prennent des décisions Note de bas de page 28. Pour développer l’expertise, la formation pratique et l’expérience du monde réel sont importantes pour ce type de prise de décisions.

1.18.4 Continuation du plan

La continuation du plan se décrit comme la tendance des personnes à poursuivre leur plan d’action initial même quand les circonstances changent et requièrent l’adoption d’un nouveau plan Note de bas de page 29,Note de bas de page 30, Note de bas de page 31. En d’autres mots, il s’agit de s’en tenir au plan initial alors qu’une situation a changé et exige l’établissement d’un plan différent. Une fois qu’un plan a été établi et qu’on s’y est engagé, il devient plus difficile de reconnaître dans l’environnement des indices ou des conditions indiquant qu’un changement est nécessaire qu’il ne le serait si un plan n’avait pas déjà été établi. Pour qu’un pilote reconnaisse qu’un changement de plan s’impose et réagisse à temps (par exemple, constater la nécessité de dérouter une approche), il doit percevoir des conditions comme étant suffisamment importantes pour qu’il agisse immédiatement.

Les facteurs contextuels du moment sont déterminants dans la décision de poursuivre le plan ou de l’abandonner pour adopter une autre option. L’ordre dans lequel nous parviennent les indices sur la situation en développement, et leur influence relative, sont 2 aspects clés Note de bas de page 32 . Les indices situationnels et les conditions se détériorent souvent de façon graduelle et ambiguë, pas rapidement et clairement. Dans le premier cas, [traduction] « il existe presque toujours des indices initiaux manifestes qui suggèrent que la situation est maîtrisée et peut être maintenue sans que le risque augmente Note de bas de page 33 ». Cela renforce la tendance des personnes à s’en tenir au plan. Souvent, les conséquences de l’abandon d’un plan sont sérieuses (par exemple, un déroutement, une approche interrompue) et les personnes ont besoin de preuves solides pour apporter les changements qui s’imposent.

Voler lorsque les conditions météorologiques ou la visibilité se détériorent peut être une situation difficile, car les indices de détérioration de la visibilité peuvent être progressifs dans un environnement dynamique et changeant. La dégradation de la visibilité réduit les repères visuels nécessaires au vol. Des études suggèrent que les pilotes sous-estiment souvent le risque d’une perte de maîtrise en raison d’un manque de repères visuels et qu’ils ont une grande confiance en leur capacité à conserver la maîtrise de l’aéronef dans des conditions météorologiques défavorables Note de bas de page 34, Note de bas de page 35. De même, lorsqu’un objectif est sur le point d’être atteint (par exemple, lorsqu’on s’approche de la destination), la recherche démontre qu’il peut y avoir une tendance naturelle à minimiser l’importance des risques potentiels pour se concentrer sur l’atteinte de l’objectif (c.-à-d., arriver à destination Note de bas de page 36). La performance humaine est axée sur les objectifs, ce qui est souvent un aspect très positif; cependant, il est important de comprendre l’influence de cette tendance dans ces situations. Ensemble, la sous-estimation des risques et l’attention portée à l’atteinte des objectifs peuvent contribuer à ce que les pilotes aient tendance à poursuivre le vol lorsque les conditions météorologiques se dégradent, surtout si ces pilotes estiment que la visibilité réduite n’est que temporaire ou qu’elle ne va pas beaucoup empirer, et si les conséquences du choix d’une autre mesure sont graves (par exemple, retarder le transport des passagers provenant d’endroits éloignés).

1.18.5 Attention et charge de travail

L’augmentation de la charge de travail, dont on ne s’aperçoit souvent pas sur le moment, est étroitement liée à ce changement progressif des conditions situationnelles. Un rétrécissement de l’attention peut se manifester lorsque la charge de travail augmente et peut contribuer à la tendance à s’en tenir au plan, dans la mesure où les changements dans la situation et les indices ne sont pas détectés pendant que la personne concentre son attention sur la tâche principale. Il s’agit d’une stratégie naturelle d’adaptation humaine pour gérer une charge de travail croissante Note de bas de page 37,Note de bas de page 38, Note de bas de page 39. Par exemple, lorsque la visibilité se détériore (par exemple, lorsque les conditions changent), il y a augmentation de l’attention et des efforts nécessaires pour se concentrer et rechercher des repères visuels à l’extérieur de l’aéronef. Pendant ce temps, l’attention n’est pas accordée à d’autres indices, surtout ceux qui se trouvent en dehors du champ de vision externe, tels que les affichages de renseignements, y compris l’anémomètre et l’indicateur d’altitude, et d’autres indices à l’intérieur de l’aéronef.

1.18.6 Avertissements visuels et sonores

Les avertissements font office de méthode de contrôle des dangers. Certains avertissements servent seulement d’alertes, tandis que d’autres donnent en plus des instructions pour réduire ou éliminer les conséquences négatives. Les avertissements peuvent avoir différents objectifs. Un voyant d’avertissement de décrochage, par exemple, est un avertissement destiné à fournir des renseignements qui communiquent au pilote un état indésirable de l’aéronef (par exemple, des conditions indiquant l’imminence d’un décrochage), ce qui permet au pilote de prendre les mesures qui s’imposent dans la situation en cours.

Comme l’explique le Handbook of Human Factors and Ergonomics, [traduction]

pour qu’un avertissement communique efficacement des renseignements et influence le comportement, l’attention doit être dirigée vers lui et y être maintenue suffisamment longtemps pour que le destinataire puisse en extraire les renseignements nécessaires Note de bas de page 40.

Les avertissements sonores, tels que les sons, sont souvent utilisés pour les avertissements nécessaires dans des situations et des environnements où le destinataire se concentre sur des renseignements visuels pour accomplir la tâche. Par exemple, un avertissement sonore serait efficace pendant les tâches qui exigent du pilote qu’il soit concentré et qu’il surveille visuellement les repères à l’extérieur de l’aéronef. Un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte pour concevoir l’avertissement le plus efficace, qu’il soit sonore ou visuel, y compris la taille, la couleur, le ton, l’emplacement, le caractère saillant et le contexte de la tâche Note de bas de page 41.

Les avertisseurs de décrochage présents dans les aéronefs sont de conceptions variées qui peuvent intégrer certains ou l’ensemble des éléments suivants :

- des voyants;

- un avertissement sonore;

- un vibreur de manche;

- un pousseur de manche.

Selon la section du Manuel de navigabilité portant sur les caractéristiques de décrochage, les avertissements de décrochage et les vrilles,

a) L’avion doit présenter des caractéristiques de décrochage contrôlables en vol rectiligne, en virage et en entrée de manœuvre accélérée assorties d’un avertissement de décrochage clair et distinctif qui fournit une marge suffisante pour éviter tout décrochage par inadvertance Note de bas de page 42.

Dans l’aéronef à l’étude, un voyant d’avertissement de décrochage était installé sur le tableau de bord de l’aéronef, au-dessus de l’anémomètre.

2.0 Analyse

L’examen de l’épave n’a révélé aucun indice permettant de penser qu’un mauvais fonctionnement d’un système de l’aéronef ait contribué à cet événement. Par conséquent, l’analyse se concentrera sur les circonstances du vol à l’étude et les conditions préalables qui ont conduit à l’événement.

L’analyse portera notamment sur les facteurs qui ont contribué à la perte de maîtrise de l’aéronef par visibilité réduite; sur divers aspects liés à la survie, tels que le port de la ceinture-baudrier, les systèmes avertisseurs de décrochage et l’enregistrement des radiobalises de repérage d’urgence (ELT); ainsi que sur les procédures de la compagnie en matière de suivi des vols.

2.1 Vol par visibilité réduite

Lorsque le pilote effectuait la planification avant le vol à l’étude, les renseignements dont il disposait l’ont mené à évaluer que les conditions météorologiques à la destination seraient propices au vol selon les règles de vol à vue (VFR) au moment de son arrivée. Cette évaluation a été validée par les conditions VFR que le pilote avait observées pendant la majeure partie du vol, qui a duré 1 heure et 25 minutes, ce qui concrétisait davantage ce qu’il s’attendait à voir à sa destination d’après sa planification de vol.

Lorsque l’aéronef s’approchait de la zone éloignée d’embarquement des passagers sur le lac de destination, il s’est retrouvé dans des conditions de visibilité réduite, probablement d’aussi peu que ½ mille terrestre, dans une couche de nuages bas inattendue, ce qui était inférieur au minimum requis pour le vol VFR. Dans ces conditions de visibilité réduite et à une altitude inférieure à 500 pieds au-dessus du sol, le pilote a poursuivi l’approche dans des conditions météorologiques de vol aux instruments pour déterminer s’il pouvait voir les passagers et amerrir, plutôt que de se diriger vers un autre lac et d’attendre que la visibilité s’améliore.

Lorsqu’ils prennent des décisions dans de telles situations, les pilotes surveillent continuellement les indices environnementaux, évaluent les conditions sur place, évaluent la progression vers l’objectif ou la tâche et agissent en fonction de ces renseignements. Dans l’événement à l’étude, plusieurs facteurs ont contribué à la décision du pilote de poursuivre le vol dans des conditions météorologiques de vol aux instruments :

- les passagers qui attendaient d’être transportés à partir d’un endroit éloigné;

- la courte distance restant à parcourir jusqu’au point d’embarquement des passagers;

- la visibilité réduite, mais non totalement perdue, qui permettait au pilote de maintenir un repère visuel avec la rive du lac;

- la conséquence potentielle d’avoir à se rendre à un autre endroit et d’attendre que les conditions météorologiques s’améliorent, ce qui aurait pour effet de retarder le débarquement des passagers à leur destination.

Ensemble, ces éléments ont contribué à la décision du pilote de poursuivre le vol par visibilité réduite, ce qui correspond au modèle de continuation du plan.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

En raison des indices visuels dans l’aire d’amerrissage qui étaient visibles par le pilote, de la proximité de l’aire d’amerrissage où attendaient des passagers et de la tendance naturelle à s’en tenir au plan dans des conditions changeantes, le pilote a continué l’approche même si la visibilité dans la zone était inférieure au minimum requis pour le vol VFR.

En raison de la faible visibilité sous les nuages, le pilote a eu de la difficulté à localiser les passagers au sol. Cette difficulté était d’autant plus grande que les passagers attendaient à un endroit différent de celui qui avait été indiqué au pilote lors de ses préparatifs de vol et que l’endroit indiqué au pilote et la plage où les passagers attendaient étaient plus au sud que l’aire d’amerrissage auquel le pilote était habitué.

Le pilote a positionné l’aéronef au-dessus de la zone où il pensait que les passagers l’attendraient. Lors du 1er passage au-dessus de la zone, le pilote n’a pas été en mesure de localiser les passagers au sol et a survolé de nouveau la zone pour y jeter un autre coup d’œil. Pendant le virage à gauche pour revenir au-dessus de la zone, le pilote a aperçu les passagers qui attendaient sur la plage en dessous. Le pilote a sorti les volets et a commencé à ralentir l’aéronef en vue de l’amerrissage. La charge de travail du pilote a augmenté parce qu’il devait maintenir son circuit plus serré que d’habitude afin de ne pas perdre de vue l’aire d’amerrissage prévue sous l’effet de la visibilité réduite. En raison de la visibilité réduite, le pilote disposait également de moins d’indices visuels externes pour l’aider à déterminer sa vitesse. À mesure que le pilote dirigeait davantage son attention à l’extérieur de l’aéronef, celui-ci continuait à ralentir. L’approche et l’amerrissage ont été d’autant plus difficiles que le pilote n’avait jamais amerri sur cette partie du lac.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

En raison de la visibilité réduite, la charge de travail du pilote était élevée lors des manœuvres d’amerrissage, et son attention se portait principalement à l’extérieur de l’aéronef afin de garder l’aire d’amerrissage en vue. Par conséquent, une réduction de la vitesse anémométrique est passée inaperçue.

En effectuant un circuit plus serré, le pilote a dû augmenter l’angle d’inclinaison pendant le virage afin d’éviter que l’aéronef ne dépasse l’axe longitudinal prévu pour son approche. Une augmentation de l’angle d’inclinaison fait augmenter le facteur de charge, ce qui fait à son tour augmenter la vitesse de décrochage de l’aéronef.

Selon l’évaluation météorologique effectuée par Environnement et Changement climatique Canada, il se peut qu’une zone de léger cisaillement du vent à basse altitude ait existé dans les environs du lac Pluto (Québec) au moment de l’événement à l’étude. Si l’aéronef a connu une rafale de vent, il est possible que sa vitesse anémométrique ait encore diminué, entraînant des conséquences négatives pour une aile qui était déjà très proche de la vitesse de décrochage.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Pendant le virage de l’aéronef de l’étape de base à l’étape finale, la charge alaire accrue, combinée à la vitesse anémométrique réduite, a entraîné un décrochage à une altitude trop basse pour permettre un rétablissement.

2.2 Utilisation de la ceinture-baudrier

Les statistiques ont démontré que les ceintures-baudriers permettent d’atténuer les blessures, notamment celles au haut du corps, au cours d’un accident.

Lors de l’événement à l’étude, le pilote a subi des blessures à la tête lors de l’impact de l’aéronef avec le plan d’eau. Le pilote avait l’habitude d’attacher uniquement la ceinture sous-abdominale de la ceinture de sécurité, même si l’aéronef était équipé de ceintures-baudriers. Le point d’attache de la ceinture-baudrier de l’aéronef à l’étude se trouvait derrière l’épaule du pilote et au-dessus de son épaule, sur la cloison. Dans cette position, la ceinture-baudrier avait tendance à frotter contre le cou du pilote, ce qu’il trouvait inconfortable. De plus, le pilote utilisait d’autres aéronefs, dont certains n’étaient équipés que d’une ceinture sous-abdominale. Il était donc courant que le pilote vole sans porter de ceinture-baudrier.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Le pilote ne portait pas la ceinture-baudrier lorsqu’il était aux commandes de l’aéronef parce qu’il la trouvait inconfortable et que les autres aéronefs qu’il pilotait n’en étaient pas équipés. En conséquence, lors de l’impact avec le plan d’eau, le pilote a été grièvement blessé.

2.3 Systèmes avertisseurs de décrochage

Le Manuel de navigabilité exige que les avions soient équipés d’un avertisseur de décrochage clair et distinct afin d’éviter tout décrochage intempestif. Les avertissements sonores préviennent les pilotes des situations sans qu’ils aient à regarder ou à surveiller un voyant ou un instrument en particulier dans l’aéronef, tandis que les avertissements visuels doivent être vus pour être reconnus.

L’aéronef à l’étude était muni d’un voyant d’avertissement de décrochage installé sur le tableau de bord et conçu pour s’allumer lorsque l’aéronef s’approchait d’un état de décrochage. Pour que le pilote reçoive l’avertissement, le voyant devait attirer son attention à l’intérieur de l’aéronef, sur le tableau de bord, et le pilote devait voir et reconnaître ce voyant.

Pendant les phases de décollage et d’atterrissage, les pilotes doivent composer avec une charge de travail accrue. Outre la surveillance des instruments à l’intérieur de l’aéronef, les pilotes VFR doivent constamment regarder à l’extérieur de l’aéronef, une nécessité qui peut accroître la charge de travail et détourner l’attention du tableau de bord et, par conséquent, de tout avertissement visuel qui s’y trouve.

Fait établi quant aux risques

Si les systèmes avertisseurs de décrochage des aéronefs ne fournissent pas plusieurs types d’alertes prévenant le pilote de l’imminence d’un décrochage, il y a un risque accru qu’un avertissement visuel de décrochage à lui seul ne soit pas assez saillant et passe inaperçu lorsque l’attention du pilote est concentrée à l’extérieur de l’aéronef ou pendant les périodes de forte charge de travail.

2.4 Enregistrement des radiobalises de repérage d’urgence

L’ELT de l’aéronef s’est déclenchée au moment de l’impact. Elle a commencé à transmettre un signal de détresse au Centre conjoint de coordination de sauvetage, dont le personnel a ensuite utilisé les renseignements qui y étaient liés pour tenter de joindre le propriétaire.

Les ELT doivent obligatoirement être inscrites au Registre canadien des balises. Lorsque l’aéronef à l’étude a changé de propriétaire en janvier 2021 et a été acheté par True North Airways Inc. (True North Airways), les renseignements relatifs à l’enregistrement de l’ELT dans le registre n’ont pas été mis à jour. Par conséquent, lorsque l’ELT s’est déclenchée, le Centre conjoint de coordination de sauvetage ne disposait pas des bonnes coordonnées.

Lorsque le temps presse et peut faire toute la différence entre la vie et la mort pour les passagers et les membres d’équipage pendant une opération de recherche et sauvetage, il est crucial de réduire au minimum le temps passé à essayer de joindre une personne qui peut confirmer qu’un accident s’est produit. Même si les renseignements désuets relatifs à l’enregistrement de l’ELT n’ont pas eu de conséquences directes sur le dénouement de cet événement, ils mettent en évidence un risque pour la sécurité aérienne.

Fait établi quant aux risques

Si les exploitants d’aéronefs ne veillent pas à l’exactitude des coordonnées figurant dans le Registre canadien des balises, les opérations de recherche et sauvetage risquent d’être retardées.

2.5 Suivi des vols

L’aéronef DHC-3 Otter était nolisé par un exploitant aérien local qui exerçait ses activités à partir de l’hydroaérodrome de Mistissini (CSE6) (Québec) pendant la majeure partie de l’été. True North Airways effectuait les vols prévus au nom de la compagnie cliente, et le pilote assurait une coordination directe avec les préposés au quai et les passagers situés à Mistissini.

Le jour de l’événement, le pilote transmettait des renseignements de surveillance de vol à la compagnie cliente pour des raisons logistiques. Le client ne transmettait pas ces renseignements à True North Airways et n’avait pas été désigné pour le faire. Les préposés au suivi des vols de True North Airways n’ont donc pas reçu les renseignements relatifs au départ de l’aéronef à partir de CSE6.

True North Airways utilisait un appareil de suivi satellite pour surveiller la progression des aéronefs de la compagnie. Lors du vol à l’étude, le dispositif de suivi avait cessé de fonctionner environ 35 minutes après le début du vol d’une durée prévue de 90 minutes vers le lac Pluto, et la compagnie ne s’est pas rendu compte qu’elle ne recevait plus de comptes rendus sur la position de l’aéronef. En l’absence d’une surveillance active du vol par l’exploitant, le déclenchement des opérations de recherche et sauvetage aurait pu être retardé si l’ELT ne s’était pas activée.

Fait établi quant aux risques

Si les compagnies n’utilisent pas des procédures rigoureuses de suivi des vols, il y a un risque qu’après un accident, les services de recherche et sauvetage, qui pourraient sauver des vies, soient retardés.

3.0 Faits établis

3.1 Faits établis quant aux causes et aux facteurs contributifs

Il s’agit des conditions, actes ou lacunes de sécurité qui ont causé l’événement ou y ont contribué.

- En raison des indices visuels dans l’aire d’amerrissage qui étaient visibles par le pilote, de la proximité de l’aire d’amerrissage où attendaient des passagers et de la tendance naturelle à s’en tenir au plan dans des conditions changeantes, le pilote a continué l’approche même si la visibilité dans la zone était inférieure au minimum requis pour le vol selon les règles de vol à vue.

- En raison de la visibilité réduite, la charge de travail du pilote était élevée lors des manœuvres d’amerrissage, et son attention se portait principalement à l’extérieur de l’aéronef afin de garder l’aire d’amerrissage en vue. Par conséquent, une réduction de la vitesse anémométrique est passée inaperçue.

- Pendant le virage de l’aéronef de l’étape de base à l’étape finale, la charge alaire accrue, combinée à la vitesse anémométrique réduite, a entraîné un décrochage à une altitude trop basse pour permettre un rétablissement.

- Le pilote ne portait pas la ceinture-baudrier lorsqu’il était aux commandes de l’aéronef parce qu’il la trouvait inconfortable et que les autres aéronefs qu’il pilotait n’en étaient pas équipés. En conséquence, lors de l’impact avec le plan d’eau, le pilote a été grièvement blessé.

3.2 Faits établis quant aux risques

Il s’agit des conditions, des actes dangereux, ou des lacunes de sécurité qui n’ont pas été un facteur dans cet événement, mais qui pourraient avoir des conséquences néfastes lors de futurs événements.

- Si les systèmes avertisseurs de décrochage des aéronefs ne fournissent pas plusieurs types d’alertes prévenant le pilote de l’imminence d’un décrochage, il y a un risque accru qu’un avertissement visuel de décrochage à lui seul ne soit pas assez saillant et passe inaperçu lorsque l’attention du pilote est concentrée à l’extérieur de l’aéronef ou pendant les périodes de forte charge de travail.

- Si les exploitants d’aéronefs ne veillent pas à l’exactitude des coordonnées figurant dans le Registre canadien des balises, les opérations de recherche et sauvetage risquent d’être retardées.

- Si les compagnies n’utilisent pas des procédures rigoureuses de suivi des vols, il y a un risque qu’après un accident, les services de recherche et sauvetage, qui pourraient sauver des vies, soient retardés.

3.3 Autres faits établis

Ces éléments pourraient permettre d’améliorer la sécurité, de régler une controverse ou de fournir un point de données pour de futures études sur la sécurité.

- L’aéronef à l’étude transportait des marchandises dangereuses à son bord, alors que l’exploitant n’était pas autorisé à le faire sur son aéronef DHC-3 Otter.

- Pour des raisons inconnues, le pilote a eu de la difficulté à gonfler son vêtement de flottaison individuel et, comme il se trouvait près de la rive, il l’a enlevé pour pouvoir nager plus facilement.

4.0 Mesures de sécurité

4.1 Mesures de sécurité prises

4.1.1 True North Airways Inc.

À la suite de l’événement à l’étude, True North Airways Inc. a pris les mesures suivantes :

- Le manuel d’exploitation de la compagnie a été modifié pour refléter plus fidèlement le Règlement de l’aviation canadien en ce qui concerne les limites météorologiques s’appliquant au vol selon les règles de vol à vue.

- La flotte d’aéronefs DHC-2 Beaver, Cessna 172K et Cessna A185F a été équipée d’un système de surveillance des vols qui peut suivre les mouvements des aéronefs en temps quasi réel et qui offre la possibilité de passer en revue les vols.

- Le manuel de la compagnie portant sur les marchandises dangereuses a été réécrit et, au moment de la rédaction du présent rapport, en était à l’étape finale de l’approbation par Transports Canada.

Le présent rapport conclut l’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur cet événement. Le Bureau a autorisé la publication de ce rapport le . Le rapport a été officiellement publié le .