Rapport d’enquête sur la sécurité du transport aérien A21C0052

Perte de maîtrise et collision avec le relief

Hélicoptère Transport Services (Canada) Inc.

Bell 214ST (hélicoptère), C-GDYZ

Nipigon (Ontario) 14 NM NE

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu.

Déroulement du vol

Le 7 juin 2021 à 16 h 40Note de bas de page 1, l’hélicoptère Bell 214ST (immatriculation C‑GDYZ, numéro de série 28109) exploité par Hélicoptère Transport Services (Canada) Inc. (HTSC) a décollé de la base du service de lutte contre les incendies de Nipigon (Ontario) dans le cadre d’un vol de suppression du feu de forêt Nipigon no 8, situé à environ 28 milles marins au nord-est de Nipigon. Le pilote, seul à bord, occupait le siège de gauche et portait une ceinture sous-abdominale ainsi qu’un casque. L’appareil était muni d’un réservoir héliporté souple de 550 gallons attaché à une longue élingue de 150 pieds. Le pilote a réalisé environ 45 largages avant d’informer le chef de lutte qui se trouvait à bord de l’aéronef de pointage et d’observation que le niveau de carburant de son hélicoptère était bas et que sa journée de travail s’achevait.

Il a effectué le vol de retour, du feu de forêt Nipigon no 8 à la base du service de lutte contre les incendies de Nipigon, à une altitude de 3000 pieds au-dessus du niveau de la mer et d’environ 1600 pieds au-dessus du sol. L’hélicoptère se déplaçait à une vitesse de 70 à 74 nœuds selon une assiette en piqué d’environ 7° en raison du réservoir héliporté vide lorsque le pilote a été alerté par une vibration dans les pédales du rotor de queue et par un grincement. Peu après, les voyants d’alarme « 42° BOX OIL PRESS » et « 90° BOX OIL PRESS » pour les 2 boîtes de transmission du rotor de queue se sont allumés et un bruit audible de survitesse du moteur s’est fait entendre. L’hélicoptère a effectué un mouvement de lacet vers la droite et a commencé à piquer du nez.

Le pilote a abaissé le collectif et a déplacé le manche cyclique vers l’arrière afin de contrer la tendance à piquer, d’augmenter le régime du rotor principal et d’amorcer une autorotation. Lorsque l’hélicoptère s’est mis à tournoyer, le pilote a libéré la longue élingue et le réservoir héliporté en donnant un coup de pied à la pédale de largage manuel de la cargaison.

Le pilote a transmis un appel de détresse Mayday sur la fréquence en route (126,7 MHz) et a informé les autres aéronefs luttant contre le même incendie qu’il avait perdu la maîtrise du rotor de queue. Pendant que l’hélicoptère descendait à une vitesse d’environ 1000 à 1500 pi/min, le pilote a tenté à 3 reprises d’utiliser la puissance du moteur pour se rendre à un endroit convenable pour l’atterrissage près d’un petit lac. Il est parvenu à reprendre une certaine maîtrise du mouvement de lacet inverse grâce à l’effet de l’écoulement de l’air sur le stabilisateur vertical. Au moment où l’hélicoptère descendait sous la cime des arbres, le pilote a tiré sur le collectif pour amortir l’atterrissage, après quoi l’alarme sonore de bas régime rotor s’est déclenchée. À 19 h 24, l’hélicoptère a atterri sur le patin de gauche à une vitesse avant quasiment nulle (figure 1). La radiobalise de repérage d’urgence s’est activée automatiquement et il n’y a pas eu d’incendie. L’hélicoptère a été lourdement endommagé.

Le pilote a coupé les moteurs, mis hors tension les circuits électriques et est parvenu à sortir de l’appareil par la porte droite du poste de pilotage. Un autre hélicoptère, qui transportait des pompiers, a répondu à l’appel de détresse Mayday et s’est posé quelques minutes plus tard près du lieu de l’accident. Le pilote grièvement blessé a été transporté directement à un hôpital à Thunder Bay (Ontario).

Renseignements sur le pilote

Le pilote était titulaire d’une licence valide de pilote de ligne – hélicoptère comportant des annotations pour plusieurs types d’hélicoptères, notamment le Bell 214ST. Au total, il avait accumulé environ 8400 heures de vol, dont environ 1940 sur le Bell 214ST. L’enquête a permis de déterminer que le pilote dans l’événement à l’étude satisfaisait aux exigences de mise à jour des connaissances pour ce vol, conformément à la réglementation existante. Selon un examen de l’horaire de travail et de repos du pilote, la fatigue n’était probablement pas un facteur dans cet événement.

Renseignements sur l’aéronef

Le Bell 214ST est un hélicoptère bimoteur muni d’un seul rotor bipale. L’hélicoptère ne présentait aucune anomalie connue avant le vol à l’étude.

| Constructeur | Bell Helicopter Textron |

|---|---|

| Type, modèle et immatriculation | Hélicoptère, Bell 214ST, C-GDYZ |

| Année de construction | 1982 |

| Numéro de série | 28109 |

| Total d’heures de vol cellule | Environ 20 216 heures |

| Type de moteur (nombre) | General Electric CT7‑2A (2) |

| Masse maximale autorisée au décollage | 7937,87 kg |

| Type(s) de carburant recommandé(s) | Jet A, Jet A‑1 et Jet B |

| Type de carburant utilisé | Jet A |

L’hélicoptère avait récemment été remonté à son retour au Canada après avoir été exploité à l’étranger. On avait entamé ces travaux en février 2021 et les vols d’essai avaient commencé le 2 mars 2021. Une fois les travaux d’entretien et les inspections subséquents achevés, l’hélicoptère a décollé le 1er juin 2021 de la base de HTSC située à l’aéroport d’Ottawa/Carp (CYRP) (Ontario) en direction de l’aéroport régional de Dryden (CYHD) (Ontario). Des inspections quotidiennes ont eu lieu pendant que l’hélicoptère se trouvait à CYHD. Le pilote dans l’événement à l’étude est allé chercher l’hélicoptère à cet aéroport, puis a décollé en direction de la base du service de lutte contre les incendies de Nigipon le 7 juin 2021.

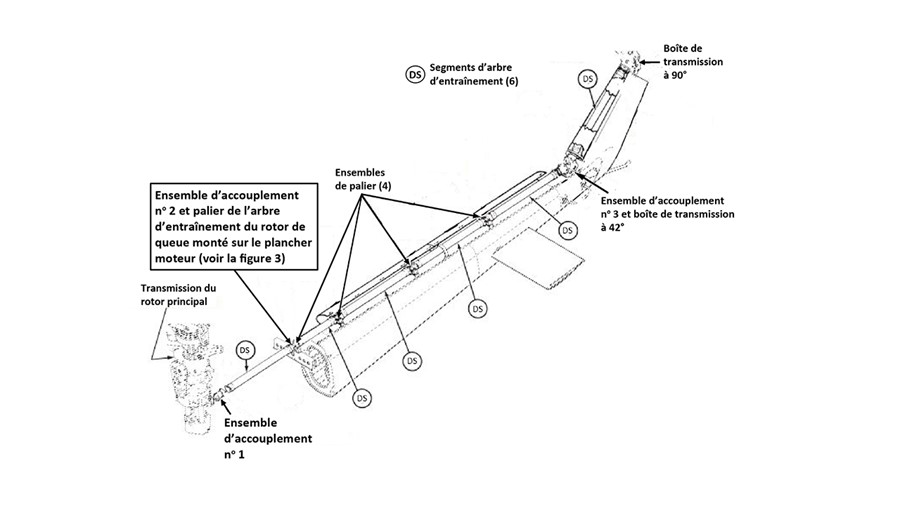

Chaîne dynamique du rotor de queue

La chaîne dynamique du rotor de queue est composée de 6 segments d’arbre d’entraînement, de 4 ensembles de palier, de 3 ensembles d’accouplement, de 5 ensembles de disque et de 2 boîtes de transmission (42° et 90°) situées respectivement à la base et à l’extrémité du stabilisateur vertical (figure 2). Les ensembles d’accouplement et de disque offrent une flexibilité axiale et angulaire.

Chacune des 2 boîtes de transmission est autolubrifiée au moyen d’une pompe à huile interne et est équipée d’un détecteur de limaille, d’un thermocontact et d’un manostat de basse pression d’huile. Une séparation de la chaîne dynamique du rotor de queue qui se produit en avant de la boîte de transmission à 42° entraîne une perte immédiate de pression d’huile dans les 2 boîtes de transmission. Par conséquent, les voyants d’alarme « 42° BOX OIL PRESS » et « 90° BOX OIL PRESS » du panneau principal d’avertissement et d’alerte s’allument.

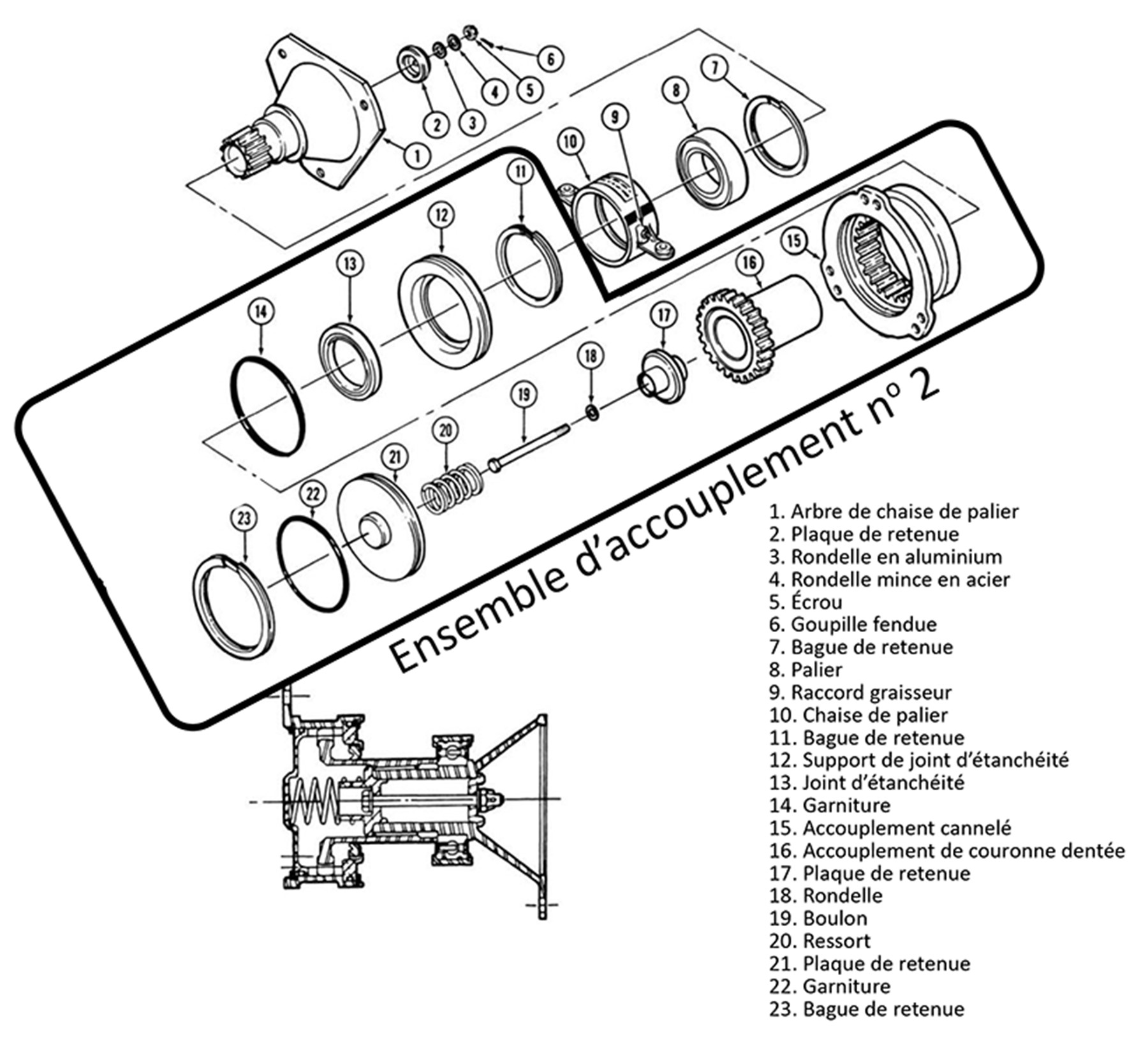

La figure 3 présente une vue détaillée de l’ensemble d’accouplement no 2 et du palier de l’arbre d’entraînement du rotor de queue monté sur le plancher moteurNote de bas de page 2. La bride avant de l’accouplement cannelé (article 15) est boulonnée à l’extrémité arrière du premier segment d’arbre d’entraînement. Cet accouplement cannelé renferme l’accouplement de couronne dentée (article 16) et s’engrène avec ce dernier. L’accouplement de couronne dentée comporte un arbre de sortie traversant le support de joint d’étanchéité (article 12), lequel est maintenu dans l’accouplement cannelé au moyen d’une bague de retenue (article 11).

Renseignements sur l’épave et sur l’impact

L’hélicoptère a atterri sur le patin de gauche et s’est immobilisé, incliné vers la gauche, sur un terrain meuble et marécageux. Les traverses tubulaires du patin avaient été déplacées de 2 pieds à droite par rapport à leur position normale dans les attaches de semelle. Le bord de fuite de l’une des pales du rotor de queue était endommagé; cependant, rien n’indiquait que le rotor de queue tournait au moment de l’impact.

L’accouplement cannelé (figure 3, article 15) situé à l’extrémité arrière du premier segment d’arbre d’entraînement a été trouvé déconnecté de l’accouplement de couronne dentée (figure 3, article 16) du palier de l’arbre d’entraînement du rotor de queue monté sur le plancher moteur. Le premier segment d’arbre d’entraînement présentait des rayures de rotation découlant de mouvements incontrôlés et du contact qui en a résulté avec des composants du compartiment du fuselage.

Une bague de retenue (figure 3, article 11), qui fixe normalement le support de joint d’étanchéité (figure 3, article 12) et l’accouplement de couronne dentée à l’intérieur de l’accouplement cannelé, a été retrouvée libre dans le compartiment du fuselage. Le support de joint d’étanchéité s’était séparé de l’accouplement cannelé et était desserré sur l’arbre, entre l’accouplement de couronne dentée et la chaise de palier (figure 3, article 10).

L’ensemble d’accouplement no 1 était demeuré intact. Cependant, la face intérieure de son support de joint d’étanchéité présentait des indentations causées par l’impact avec les dents de l’accouplement de couronne dentée en raison du déplacement angulaire du premier segment d’arbre d’entraînement alors qu’il bougeait de façon incontrôlée dans le compartiment.

Le reste des composants de la chaîne dynamique du rotor de queue étaient contigus, de l’accouplement de couronne dentée de l’ensemble d’accouplement no 2 jusqu’au rotor de queue.

Le siège du pilote était resté fixé au plancher du poste de pilotage. Les 2 sièges de pilote comportaient une ceinture-baudrier, mais le pilote dans l’événement à l’étude estimait qu’elle entravait sa capacité d’utiliser la fenêtre concave de référence verticale. Par conséquent, le pilote n’utilisait pas la ceinture-baudrier pendant les opérations d’élingage.

Plusieurs articles ont été récupérés de l’épave aux fins d’examen approfondi, notamment 3 panneaux d’avertissement et d’alerte ainsi que les ensembles d’accouplement no 1 et 2.

Le laboratoire du BST a effectué une analyse des filaments individuels des voyants de ces 3 panneaux d’avertissement et d’alerte. L’analyse n’a pas pu déterminer avec certitude si les voyants étaient allumés avant l’impact et, le cas échéant, lesquels. L’ampleur et l’orientation des forces d’impact n’étaient pas propices à la création de dommages d’envergure aux filaments.

Maintenance de l’ensemble d’accouplement

L’ensemble d’accouplement no 2 (numéro de pièce 214-040-604-101, numéro de série A13-04871) était un composant du palier de l’arbre d’entraînement du rotor de queue monté sur le plancher moteur (numéro de pièce 214-040-600-101, numéro de série A20‑03086). Depuis sa pose initiale en novembre 2015, l’ensemble d’accouplement no 2 avait fait l’objet d’entretiens courants réguliers, conformément au calendrier de maintenance du Bell 214ST. Au moment de l’événement, l’ensemble d’accouplement no 2 avait accumulé 1250,1 heures depuis sa mise en service initiale et environ 10 heures depuis son dernier entretien courant.

Au cours du remontage de l’hélicoptère au début de 2021, les 3 ensembles d’accouplement ont fait l’objet d’un entretien courant, conformément à la procédure d’inspection de 500 heures/12 mois. Ils ont été retirés, démontés, nettoyés, inspectés, lubrifiés et réinstallés les 27 et 28 avril 2021. À ce moment, l’aéronef à l’étude avait accumulé 20 206,1 heures de vol cellule.

Le même technicien d’entretien d’aéronef (TEA) a effectué l’entretien courant des 3 ensembles d’accouplement. Un autre TEA a réalisé un double contrôle durant l’achèvement des travaux. HTSC avait adopté une politique exigeant l’exécution d’un double contrôle après que les composants de la chaîne dynamique ont fait l’objet de travaux de maintenance. Ce contrôle doit être mené par des membres du personnel qui ont suivi la formation requiseNote de bas de page 3.

Le double contrôle, également appelé inspection double ou vérification indépendante, doit être réalisé dans le cas de travaux qui dérangent les commandes moteur ou les commandes de volNote de bas de page 4. Les justifications et les directives relatives à la réalisation de l’inspection se trouvent dans un avis de navigabilité de Transports CanadaNote de bas de page 5. Le fait qu’une deuxième personne mène une inspection rigoureuse des travaux réalisés constitue le principe fondamental de cette procédure.

Plusieurs inspections quotidiennes avaient été effectuées avant le vol à l’étude. Cependant, la fiche de vérification quotidienne alors en vigueur à HTSC n’exigeait pas une inspection des ensembles d’accouplement de l’arbre d’entraînement du rotor de queue.

Techniciens d’entretien d’aéronef

Le TEA qui a exécuté l’entretien courant des 3 ensembles d’accouplement était entré au service de HTSC en juillet 2015 à titre d’apprenti TEA après avoir terminé un cours de base de TEA approuvé par Transports Canada. Après un apprentissage de 24 mois à HTSC, il avait obtenu une licence de TEA avec les qualifications M1 et M2Note de bas de page 6. Après avoir suivi les formations sur type pertinentes, il avait obtenu le pouvoir de certification – aéronef (ACA) de HTSC pour les hélicoptères Bell 206 et 407.

Le TEA qui a exécuté le double contrôle était entré au service de HTSC en 2014 à titre d’apprenti TEA après avoir terminé un cours de base de TEA approuvé par Transports Canada. Après un apprentissage de 24 mois à HTSC, il avait obtenu une licence de TEA avec la qualification M2. Après avoir suivi les formations sur type pertinentes, il avait obtenu l’ACA de HTSC pour les hélicoptères Bell 204, 205, 212 et 214ST.

Bague de retenue

La bague de retenue (figure 3, article 11) est une spirale d’environ 690° faite d’un ressort plat en acier qui est logée dans une rainure usinée dans le diamètre intérieur de l’accouplement cannelé. Elle maintient en place le support de joint d’étanchéité, et donc l’accouplement de couronne dentée, à l’intérieur de l’accouplement cannelé.

Les dimensions de la rainure de la bague de retenue ont été examinées aux installations d’un fabricant au moyen d’une machine de mesure des coordonnées, d’un comparateur numérique et d’un outil de reconnaissance optique. Selon les spécifications, la largeur de cette rainure dans l’accouplement cannelé devrait être de 0,068 à 0,073 pouce. La bague de retenue concernée était d’une épaisseur de 0,062 pouce. De ce fait, il existait un espacement de 0,006 à 0,011 pouce entre la bague de retenue et les bords de la rainure.

Cela donne à croire qu’un corps étranger ou un débris d’une épaisseur supérieure à 0,011 pouce logé entre les couches de la spirale de la bague pourrait empêcher la bague de retenue de se loger correctement dans la rainure. Cependant, un examen de la bague concernée n’a pas permis de déterminer si un corps étranger ou un débris était logé entre les couches de la bague de retenue.

La bague de retenue à l’étude était déformée à un point tel que la spirale ne reposait plus de façon plate. Cette déformation a probablement été causée par les forces de rotation et l’impact lors des mouvements incontrôlés de l’accouplement cannelé après que la bague de retenue s’est délogée. La bague de retenue ne présentait aucun signe d’usure et son diamètre extérieur était comparable à celui de la bague de retenue de référence.

Pour une raison indéterminée, la bague de retenue s’était délogée de l’accouplement cannelé. Le mouvement subséquent de la transmission du rotor principal a entraîné le mouvement axial de l’arbre d’entraînement. Le support de joint d’étanchéité et, par la suite, l’accouplement de couronne dentée, se sont libérés de l’accouplement cannelé, après quoi la chaîne dynamique du rotor de queue s’est détachée. Cette situation a entraîné une perte de poussée du rotor de queue et, par conséquent, une perte de la maîtrise en lacet.

L’enquête a permis de constater que, sans l’emploi d’une aide à l’inspection visuelle comme un miroir, ou d’une vérification au moyen d’un appareil de mesure, l’inspection de la bague de retenue (figure 3, article 11) installée est entravée par la proximité de la chaise de palier (figure 3, article 10).

Perte de poussée du rotor de queue

Le manuel de vol du giravion Bell 214ST décrit les effets suivants en cas de perte totale de la poussée du rotor de queue [traduction] :

Cette situation concerne une coupure dans le système d’entraînement, comme un arbre d’entraînement sectionné, au cours de laquelle le rotor de queue cesse de tourner et ne fournit aucune poussée. Au cours d’un vol propulsé, une défaillance de ce type entraîne le pivotement du nez de l’hélicoptère vers la droite (glissade du côté gauche) et, habituellement, un mouvement de roulis du fuselage. Elle cause également une mise en piqué. La gravité de la réaction initiale de l’aéronef varie selon la vitesse anémométrique, le chargement de la cabine, le centre de gravité, la puissance utilisée et l’altitude-densitéNote de bas de page 7.

Si l’hélicoptère se trouve en vol en palier ou en piqué moteur, il faut prendre les mesures suivantes :

- couper les gaz et réduire le pas immédiatementNote de bas de page 8;

- atteindre une vitesse anémométrique légèrement supérieure à la vitesse normale de vol plané en autorotation.

[traduction] Remarque : si l’altitude le permet et si l’appareil vole à une vitesse anémométrique supérieure à 60 nœuds, le pilote peut appliquer légèrement les gaz et une commande de pas afin de vérifier s’il peut rétablir le vol propulsé dans une certaine mesure. En cas de lacet inverse, le pilote doit amorcer de nouveau l’autorotation et poursuivre la descente en vue de l’atterrissageNote de bas de page 9.

On y décrit comme suit la technique d’atterrissage [traduction] :

Au cours des dernières étapes de l’approche, exécuter un arrondi sans heurt, tout en s’assurant que toute alimentation du rotor est coupée (OFF). Maintenir l’hélicoptère dans un arrondi à angle faible et solliciter doucement le collectif pour poser l’appareil en douceur selon un léger cabré. Atterrir sur la partie arrière du patin a tendance à corriger le mouvement de dérive. Dans la plupart des cas, cette technique se solde par un atterrissage glisséNote de bas de page 10.

Lors du vol à l’étude, lorsque l’appareil se trouvait à environ 1600 pieds au-dessus du sol, le pilote a exécuté ces mesures quand il a pris conscience de la perte de poussée du rotor de queue, et il a été en mesure de ralentir la vitesse de rotation. Cependant, il était contraint d’effectuer une descente en autorotation vers le terrain disponible, lequel ne se prêtait pas à un atterrissage glissé

Rapport du laboratoire du BST

Le BST a produit le rapport de laboratoire suivant dans le cadre de la présente enquête :

- LP085/2021 – Warning and caution annunciators analysis [analyse des voyants d’avertissement et d’alerte]

Mesures de sécurité prises

Immédiatement après l’événement, HTSC a interdit de vol les 3 autres hélicoptères Bell 214ST de sa flotte en attente d’une inspection complète de la chaîne dynamique du rotor de queue de chaque hélicoptère afin d’en vérifier l’installation.

Une note de service a été distribuée à tous les pilotes afin de leur rappeler de voler à une vitesse anémométrique suffisante pour maintenir la maîtrise de l’hélicoptère pendant une urgence liée au rotor de queue ou une perte totale de poussée du rotor de queue en vol de croisière.

La formation au sol sur les procédures et l’équipement d’urgence comprend maintenant des informations sur la perte d’efficacité du rotor de queue et la perte totale de poussée du rotor de queue.

La procédure d’inspection quotidienne du Bell 214ST de HTSC a été modifiée de façon à exiger l’ouverture d’un panneau d’accès supplémentaire en vue de faciliter l’inspection du palier de l’arbre d’entraînement du rotor de queue monté sur le plancher moteur et de l’ensemble d’accouplement no 2.

En outre, un document de 5 pages a été ajouté à la formation sur type visant l’obtention du pouvoir de certification – aéronef de HTSC pour le Bell 214ST. Ce document mettait l’accent sur les zones à inspecter et répétait l’obligation d’effectuer un double contrôle exhaustif au cours de l’entretien courant de 500 heures/12 mois des 3 ensembles d’accouplement.

Message de sécurité

Comme le démontre cet événement, la mise en service d’une bague de retenue qui n’est pas complètement logée peut mener à la défaillance de la chaîne dynamique du rotor de queue et à la perte subséquente de poussée du rotor de queue. Par conséquent, puisque certains composants, comme une bague de retenue logée, peuvent être difficiles à voir, l’emploi d’aides à l’inspection visuelle et d’outils de mesure peut être justifié pendant l’installation et les inspections subséquentes de double contrôle.

Le présent rapport conclut l’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur cet événement. Le Bureau a autorisé la publication de ce rapport le . Le rapport a été officiellement publié le .